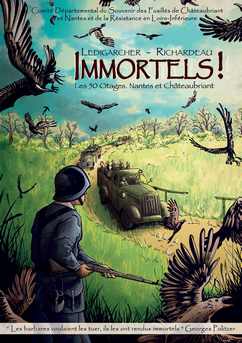

Le camp d’internement de Choisel

L’existence des camps français entre 1938 et 1946 est peu connue. Des camps sont ouverts par le gouvernement Daladier pour regrouper les réfugiés espagnols fuyant le franquisme. Le décret-loi du 12 novembre 1938 prévoit l’internement des «étrangers indésirables». Il est élargi par la loi du 18 novembre 1939 qui permet l’internement « de tout individu, Français ou étranger, considéré comme dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique ».

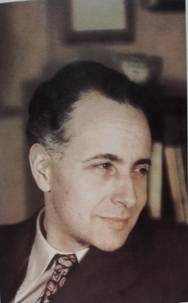

Choisel est d’abord un camp de prisonniers de guerre, à partir de la débâcle de juin 1940. Il s’agit du camp C du Frontstalag 183 A, installé sur le champ de courses de Choisel. Situé aux abords de Châteaubriant, (Loire-Inférieure), il s’étend sur 5 hectares. La ville – une sous-préfecture – compte de 8 à 9 000 habitants. Le 17 juin, les Allemands y font leur entrée, le soir à la radio, Pétain « le cœur serré », appelle à « cesser le combat ». Le 19 juin 1940, dès leur entrée dans Nantes, les Allemands font de très nombreux prisonniers parmi les soldats français, britanniques et belges qui s’y trouvent, poussés par leur avance. Ils les regroupent dans les casernes nantaises, Cambronne et Richemont, sans se préoccuper de leur ravitaillement. Le Comité d’entente des anciens combattants, alerté par cette situation, propose son aide, comme il le fait pour les réfugiés qui affluent également. Le 30 juin 1940, son Bureau apprend par le président des prisonniers de guerre, Me Alexandre Fourny, que la situation est plus catastrophique encore à Châteaubriant, où les Allemands sont là depuis deux jours. Plus de 45 000 prisonniers y sont répartis dans plusieurs camps. C’est cinq fois la population de la ville. Outre Choisel, trois autres camps existaient : au moulin Roul, à la Courbetière et au stade de la Ville-en-bois. Installés dans une totale improvisation, ces camps, sont sommaires. Des prisonniers dorment à la belle étoile. La nourriture est parcimonieuse. Les cas de maladie se multiplient. Le Comité d’entente décide de mettre tous ses fonds disponibles à la disposition des prisonniers. Il s’agit d’une activité légale, soutenue par les autorités : préfet, maire, Croix-Rouge française, chambre de commerce etc. A la fin de son activité, en décembre 1940, 197 tonnes de denrées ont été distribuées.1 Les derniers soldats prisonniers sont transférés en Allemagne, vers les stalags et oflags, le 14 janvier 1941, mais la Kreiskommandantur de Châteaubriant conserve les installations en vue d’une éventuelle réutilisation. Ce qui ne tarde pas.

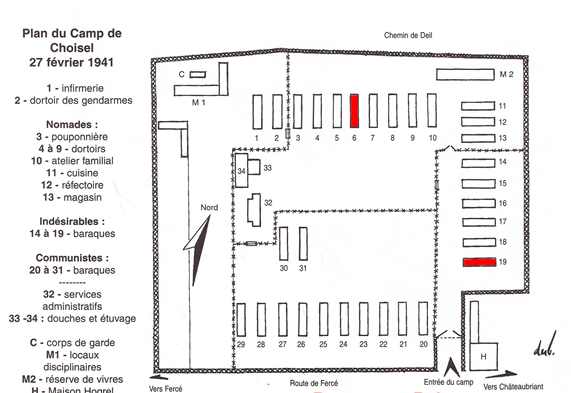

En février 1941 et jusqu’en mai 1942, le camp de Choisel est dédié à l’internement2. C’est l’un des 200 sites de « la France des camps », « ces lieux où se retrouve toute personne enfermée par mesure administrative (par un préfet en général) et non dans le cadre d’une procédure judiciaire »3. Pour l’historien Denis Peschanski, et pour la période qui nous concerne, deux logiques cohabitent : l’internement-exclusion contre les Juifs, les étrangers, les Tsiganes et l’internement-persécution contre les communistes. Des populations diverses y cohabitent : des « indésirables » (Réfugiés espagnols, droits communs – proxénètes, prostituées -, trafiquants du marché noir etc.) ; des Tsiganes, nomades et forains et surtout des internés politiques, majoritairement des communistes et des syndicalistes. Tous les internés ont été arrêtés par la police française, parfois sur ordre des autorités d’Occupation.

Choisel est représentatif de la diversité de l’internement. A partir de la mi-avril 1941, des internés politiques y sont transférés. Ils arrivent de Centres d’internement de l’Ouest, (Le Croisic, Ile d’Yeu etc.) et plus tard de la région parisienne via différents camps ou prisons. Nombreux parmi eux sont les élus déchus de leur mandat par Vichy, et les dirigeants syndicaux. La plupart sont des ouvriers : 71 % (42% d’ouvriers d’usine) selon D. Peschanski. Mais on compte aussi des enseignants, des ingénieurs, des médecins. La répartition par âge met en évidence la forte proportion (41 %) d’internés nés entre 1900 et 1909.

Beaucoup parmi les politiques transitent par le camp d’Aincourt, les prisons de la Santé, Fresnes, puis sont transférés dans les maisons centrales sordides de Poissy, Fontevrault et Clairvaux, Le 18 juin, quatorze gaullistes arrivent. Léon Mauvais a donné son accord au chef de camp pour les accueillir dans le quartier des communistes. « Dans la lutte menée par notre peuple pour sa libération, il y a place pour tous les patriotes. […] Nous devons les accueillir comme des frères de combat », dit-il à ses camarades. Mais les gaullistes refusent et demandent à être logés avec les détenus pour marché noir. Ils seront rapidement libérés.4 Un interné « atypique » séjourne à Choisel : le président Paul Didier, le seul magistrat qui refuse de prêter serment au maréchal Pétain. A l’automne 1941, les politiques sont plus de 600. L’effectif maximal des « indésirables » est de 196. Le nombre des nomades est relativement constant : environ 350. L’effectif total le plus élevé est atteint en septembre 1941 avec 907 internés.

Le camp a un double statut : Centre de séjour surveillé pour indésirables et Camp de concentration. Ces deux intitulés figurent sur les documents officiels du camp. Pour autant, on est loin de la logique concentrationnaire allemande. La direction des camps est transférée au Ministère de l’Intérieur en novembre 1940, la responsabilité repose sur les préfets et sous-préfets. Les autorités d’Occupation supervisent. A Châteaubriant, le sous-préfet est Bernard Lecornu. Il est l’interlocuteur direct du chef du camp et du Kreiskommandant Kristukat.

Jusqu’au 24 juin 1941, le chef de camp est le capitaine Louis Leclerc, un ancien militaire de la Coloniale. Rendu responsable de l’évasion de quatre dirigeants communistes le 19 juin 1941, il est relevé de ses fonctions. En fait, selon le sous-préfet « il y avait eu 17 évasions entre le 29 mars et le 25 juin ». Leclerc s’engage alors dans la Légion des volontaires français contre le bolchévisme et rejoint le front de l’Est. Son successeur, Charles Moreau, est également un ancien militaire. La surveillance est assurée par un détachement de gendarmerie longtemps commandé par le sous-lieutenant Lucien Touya. De 21 à l’ouverture du camp, les gendarmes sont 85 en novembre 1941 après les fusillades. La crainte des évasions est la hantise de la direction des camps, renforcée après l’évasion de juin 1940 quand Fernand Grenier5, Eugène Hénaff,6, Léon Mauvais7 et Henri Raynaud8 prennent la clef des champs.

Choisel-Plage ?

A la réouverture du camp en février 1941, les autorités récupèrent 32 baraquements en bois recouverts de tôle ondulée, dont seuls 20 sont immédiatement réutilisables. Chacun héberge entre 40 et 50 individus. Les internés y prennent leurs repas : quatre tables de douze places sont installées dans l’allée centrale. En septembre, le camp est divisé en plusieurs sections, elles-mêmes séparées par des barbelés, qui isolent les politiques, les nomades, les détenus de droit commun ou du marché noir.

Les historiens J.-M. Berlière et F. Liaigre, reprennent l’expression « Choisel – Plage ». Cette version idyllique ne convainc pas, l’expression est extraite d’une lettre d’Antoine Pesqué à sa femme. Mais il l’emploie de manière ironique. Une caractéristique des lettres adressées par les internés à leurs familles est en effet qu’ils ne veulent pas les inquiéter et préfèrent donner des nouvelles rassurantes. La valeur du témoignage est liée à la nature du témoin. Ainsi Fernand Grenier ne manque pas de noter qu’à leur arrivée à Châteaubriant, « dans une prairie verdoyante, avec des pommiers en fleurs », « l’impression est plutôt favorable ».9 Mais les internés arrivent de maisons centrales où ils ont connu des cellules humides et sales, contraints de porter la tenue des bagnards.

Le ravitaillement est un problème constant. La nourriture est la première préoccupation. Les rations sont maigres, F. Grenier parle « d’une lutte quotidienne contre la faim ». René Sentuc écrit : « Grâce aux internés qui entretiennent un potager, les repas sont améliorés : salade, haricots, tomates ».10

Le capitaine Leclerc constate que les vêtements « commencent à tomber en lambeaux ». Les conditions d’hygiène sont rudimentaires. Les baraques sont des fournaises l’été, des glacières l’hiver. Le camp est particulièrement boueux. Des photographies montrent la pose de planches sur le sol, sorte de « caillebotis » traçant un chemin pour se déplacer.

La vie derrière les barbelés

L’emploi du temps est réglé très précisément. Réveil à 7 h, toilette jusqu’à 7 h 45, distribution du « café ». Nettoyage de la baraque jusqu’à 8 h 30, heure de l’appel. Répartition des tâches, repas à midi. A 14 h, second appel et reprise des activités (dont les cours) jusqu’à 18 h. Repas du soir à 18 h 45. Extinction des feux et silence absolu à 21 h. Après les évasions de juin, un troisième appel est instauré à 20 h. Le dimanche, l’après-midi est consacré aux loisirs.

Les internés politiques n’acceptent que les travaux qui améliorent leurs conditions de vie et les organisent eux-mêmes: isolation des baraques, fosse septique, douches et lavabos, cuisines, salle de réunion, jardins potagers, parterres de fleurs, chambre d’hôte pour les visiteurs, ratissage des allées, enfouissement des déchets, installation de caillebotis, installations sportives : tout est l’œuvre des internés. Mais le projet d’ouverture d’une classe pour les enfants des nomades leur est refusé.

Un Comité de direction réunit un délégué par baraque. Les demandes des internés sont ainsi relayées, le Comité en débat, représente les internés auprès du chef de camp, gère la part d’autonomie qui leur est laissée et – dans la plus grande discrétion – assure les liaisons avec l’extérieur. Ils obtiennent ainsi d’instaurer les cours et divertissements de leur choix. Un interné peut se rende en ville pour acheter un peu de nourriture supplémentaire, sans être escorté par des gendarmes. En mai – juin 1941, le capitaine Leclerc, débordé, se repose sur les internés eux-mêmes pour organiser leurs visites. F. Grenier est chargé d’établir le «tour de visites ». « Il y eut dans chaque camp une participation à la gestion du système et des formes plus ou moins élaborées de subversion, jusqu’à la résistance. »11

Une grande solidarité, matérielle et morale, s’exerce entre les politiques. Ils partagent des convictions communes. Ces actes de solidarité créent une réelle cohésion, facteur de stabilité. Néanmoins, Leclerc s’en méfie dans son rapport d’avril 1941 : « Il est certain qu’une solidarité profonde, une réelle discipline de parti existent et qu’ils sont absolument convaincus de la légitimité de leurs aspirations […] En résumé, la plus grande prudence est indispensable en ce qui les concerne ». 12

L’université de Choisel

L’inactivité pèse sur le moral. Les internés mettent en place de nombreuses activités intellectuelles et sportives. Il s’agit de rester actif et de tirer parti de ce « temps perdu ». C’est aussi une forme de résistance à l’internement administratif. Les internés sont invités à « retourner à l’école ». La plupart ont été contraints de quitter l’école très jeunes, bien avant le Certificat d’études primaires. « Certains, illettrés à leur arrivée, repartent de Choisel en sachant lire, écrire, compter ».13 Leclerc, qui lit les lettres des internés, est surpris de leur faible niveau scolaire. 14

Le « recteur » de cette Université est Pierre Rigaud. Il existe des cours de différents niveaux en français, mathématiques, langues (allemand, anglais ,espagnol, russe, breton) et d’économie politique, philosophie, littérature, histoire et géographie, musique, poésie ainsi qu’hygiène et secourisme et d’électricité. Odette Nilès apprend la sténo puis l’enseigne à ses camarades. Pour la période du 17 août au 14 septembre, « Le total des assistants et des heures de présence est impressionnant : 536 assistants, 3859 heures dans 36 cours traitant de 13 matières ».15 70 à 80 % des internés suivent un ou plusieurs cours. La bibliothèque du camp a compté jusqu’à 820 livres en octobre 1941. Les corps sont mis à rude épreuve par les privations. Les activités physiques sont mises en place sous la direction d’Auguste Delaune, secrétaire général de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail). Il fait aménager une piste de course à pied et un terrain de volley-ball. Il organise des séances de culture physique tous les matins et des jeux sportifs. Des équipes de football et de volley-ball sont constituées, tandis que certains s’adonnent à la boxe.

La fête du dimanche est l’occasion d’organiser des divertissements : pièces de théâtre, bigophones, chanteurs, chorales, cirque. Les jeux de cartes sont prisés et plus encore les échecs. Des internés sculptent le bois, réalisent de petits coffrets, des objets montés en pendentifs.

L’information est importante mais partielle et partiale. Jusqu’en octobre 1941, la presse est autorisée mais c’est la presse aux ordres : Paris-Soir, Le Phare de la Loire et Ouest-Eclair. Jusqu’en juin les internés peuvent écouter la radio du poste de garde. Ils apprennent l’entrée en guerre de l’Allemagne contre l’URSS. Mais ils décident d’avoir leur propre radio. Apporté par la femme d’un interné, le poste est caché dans le lavoir. Les préposés à l’écoute notent et communiquent les informations quotidiennes aux autres.

Une évidence s’impose : le camp ne peut fonctionner sans l’aide des internés. D’où l’obligation dans laquelle se trouve Leclerc de composer. Les choses se gâtent après l’arrivée du nouveau chef de camp, le commandant Moreau, lieutenant d’artillerie, 34 ans. Il est rigide, manifestement très autoritaire et manque de psychologie avec les internés. En fait, le durcissement est dicté par Lecornu lui-même. Il n’est plus question de laisser les internés prendre des initiatives. Ceux-ci se rebellent face à l’arbitraire des autorités et à l’injustice de certaines mesures. Vercruysse parle de « régime féroce », après le refus qui lui a été opposé d’aller voir son enfant qui vient de naître. Des incidents assez fréquents témoignent de tensions entre internés et gardiens. Il s’agit souvent d’insultes. Les restrictions concernant les visites, le courrier, l’interdiction par le sous-préfet de l’envoi de colis alimentaires, au motif que « des papiers pourraient [y] être facilement glissés », provoquent un fort mécontentement. Dans leurs souvenirs, les internés ont surtout retenu le comportement brutal du « sinistre Touya ». Il se vante d’avoir maté les Espagnols rouges dans les camps d’Argelès et de Gurs. Il ordonne régulièrement des fouilles et utilise fréquemment l’envoi au « mitard » de ceux qui lui tiennent tête. Il tire la nuit sur les baraquements. Il est vraisemblable qu’il a réussi à s’attacher les services de quelques mouchards. S’il a des « adeptes » parmi les gendarmes, F. Grenier note que certains ont fini par ressentir de la sympathie pour les internés. Ils se mettent au garde à vous lorsque les otages partent dans les camions vers les lieux de leur supplice le 22 octobre et des témoins rapportent que certains pleurent.

La clef des champs

Une dizaine d’internés, pour être libérés, adhèrent au POPF, le parti ouvrier et paysan français, créé par l’ancien communiste Marcel Gitton, devenu un anticommuniste virulent, utilisé par Pucheu. L’opération Gitton est montée avec l’aide du Sipo-SD16. Selon le rapport mensuel du chef de camp, cela concerne une dizaine d’internés en juillet 1941.17

D’autres déclinent les offres de libération : Victor Renelle refuse de faire allégeance au maréchal Pétain et Henri Barthélémy répond qu’« entré ici la tête haute et qu’il en sortira la tête haute ».

Les rapports du chef de camp font état de nombreuses évasions ou tentatives d’évasions parmi les nomades ou les droits communs. Pour les politiques, l’évasion est une forme de subversion. L’enjeu est de prendre part au combat pour libérer le pays. Les évasions ne relèvent pas de décisions individuelles, elles répondent à des ordres extérieurs. Elles impliquent une préparation minutieuse : une bonne forme physique, le repérage des heures de ronde et de relève des gendarmes, des rendez vous avec des personnes de confiance à l’extérieur, l’acheminement des évadés vers les planques successives, des moyens pour leur ravitaillement donc tout un réseau. Elles nécessitent également, à l’intérieur, des « évadeurs » qui font preuve d’une réelle abnégation, car eux restent dans le camp. E. Hénaff et L. Mauvais prennent la clef des champs en tirant parti du mode de gestion des visites et sortent du camp le 19 juin 1941en se faisant passer pour des visiteurs en fin de visite. En représailles, les visites sont suspendues pendant l’été. Elles le sont à nouveau à la suite des fusillades du 22 octobre 1941, pour empêcher les internés de faire le récit de cet événement.

A l’extérieur, « l’évadeur en chef » est Henri Janin, maire de Villeneuve-Saint-Georges. Il s’est évadé lors de son transfert de la prison de la Santé vers Bordeaux. Il est affecté à l’organisation de la résistance armée en Bretagne, à partir de juin 1941 et contribue aux évasions de Châteaubriant en relation avec Venise Gosnat, un élu d’Ivry-sur-seine, où il est trop repéré et qui a été désigné responsable interrégional en Bretagne en décembre 1940.

« C’est au moment des premières « belles » que le ministère envisagea le transport en Afrique du nord des communistes et indésirables considérés comme les plus dangereux : ils seraient occupés à la construction du Transsaharien » 18

Le ressenti de l’internement varie selon les catégories d’internés, leur parcours, la situation de leur famille depuis leur arrestation. Il y avait à l’évidence une culture différente de l’internement.

Pour les politiques, être inactif est difficile à supporter. Ils ne sont jamais passés en jugement. Le sentiment d’injustice atteint fortement leur moral. Les médecins diagnostiquent parfois des états dépressifs. De surcroît, parmi les internés se trouvent des blessés de la guerre 14 -18, des malades chroniques, des tuberculeux. D’autres ont subi des mauvais traitements après leur arrestation.

Les relations avec les Castelbriantais.

Les internés bénéficient de la solidarité des Castelbriantais. Des habitants viennent « se promener » aux abords du camp, occasion de parler aux internés par-dessus les barbelés, de faire passer des journaux. Le capitaine Leclerc prétend que la nouvelle de l’attaque allemande contre l’URSS le 22 juin 1941 aurait été apprise par la radio à tue-tête d’une ferme voisine. Le dentiste Puybouffat récupère des lettres qu’il poste secrètement, leur évitant la censure. Des paysans préservent du beurre ou du gibier et les offrent aux internés. Certains, comme le cheminot Jean Le Gouhir qui anime un groupe de résistants, le boulanger de Treffieux, Jean Trovalet ou les instituteurs Joseph Autret et Marcel Viaud aident aux évasions. Et malgré les risques, dès les jours suivants les fusillades, le dimanche 26 octobre et à la Toussaint de nombreux Castelbriantais se rendent à la carrière pour se recueillir et déposer des fleurs. Les répercussions des fusillades du 22 octobre au sein de la population du castelbriantais sont considérables, mais elles sont loin du résultat attendu, car plutôt que la peur, elles génèrent surtout une volonté de vengeance et un engagement fort dans la Résistance.

La baraque 19

Pour les Allemands, rappelons-le, la priorité est d’assurer la sécurité de leurs troupes en laissant la responsabilité de l’administration des camps à Vichy, et « on aurait tort de négliger [l]a capacité autonome de radicalisation [de Vichy]» note Denis PESCHANSKI. Pour autant, les Allemands exercent une réelle supervision. Le 8 juillet, sur instruction de Darlan, Ingrand, délégué du ministre de l’Intérieur dans les territoires occupés, demande au préfet Dupard, d’établir la liste des 100 internés « les plus dangereux » pour les transférer en Algérie. A l’automne, les attentats se multiplient et les Allemands interdisent ces transferts qui les priveraient d’otages. Décision est prise d’isoler les « meneurs » dans une baraque spéciale. En septembre, deux officiers allemands viennent inspecter l’installation d’un réseau de barbelés autour d’une baraque, la 19. Les internés observent également des incursions fréquentes dans le camp, d’officiers allemands : le 18 septembre, puis les 2, 3, 9, 10 – le 10 octobre, la Wehrmacht exige du chef de camp une copie du registre des entrées – et 12 octobre, un dimanche. « Je revis encore Chassagne le 13 octobre, il était venu avec M. Dupard pour l’installation du nouveau conseil municipal ; mais son déplacement avait un autre but, plus important pour lui : dans l’après-midi, il participa à une visite du camp avec le préfet, le commandant de gendarmerie, M. Robin, commissaire de police principal à Nantes, M. Le Du, commissaire à Châteaubriant, et moi-même »21

Elles sont précédées, le 16 septembre, d’une visite du préfet Dupard, du sous-préfet Lecornu accompagnés d’un homme que certains internés reconnaissent : Chassagne ! Un ex- communiste qui a rompu 1931, puis s’est rapproché de Belin, n° 2 de la CGT, devenu secrétaire d’Etat dans le gouvernement de Vichy. Chassagne est missionné par Pucheu pour opérer une sélection. Il dresse une liste d’une vingtaine d’internés, dirigeants ou élus du P.C. et de responsables de la CGT et le 23 septembre à l’appel du matin, Touya annoncent à ceux-ci qu’ils doivent déménager à la baraque 19, une enclave étriquée ceinte de fils de fers barbelés bientôt surnommée « baraque des otages ». Il s’agit de Timbaud, Grandel, Ténine, Renelle, Michels, Agnès, Laforge, Jacq, Pesqué, Bartoli, Huynh Khuong, Guéguin, Bourhis, Baroux, Auffret, Babin, Barthélémy, Gardette. Ils sont 18. Le 13 octobre, lors d’une nouvelle visite avec le préfet et le sous-préfet, il demande de transférer deux syndicalistes à la 19 : J. Poulmarc’h et D. Granet, ses « amis », auxquels il a promis le 16 septembre : « Vous aurez de mes nouvelles, je vais m’occuper de vous ».

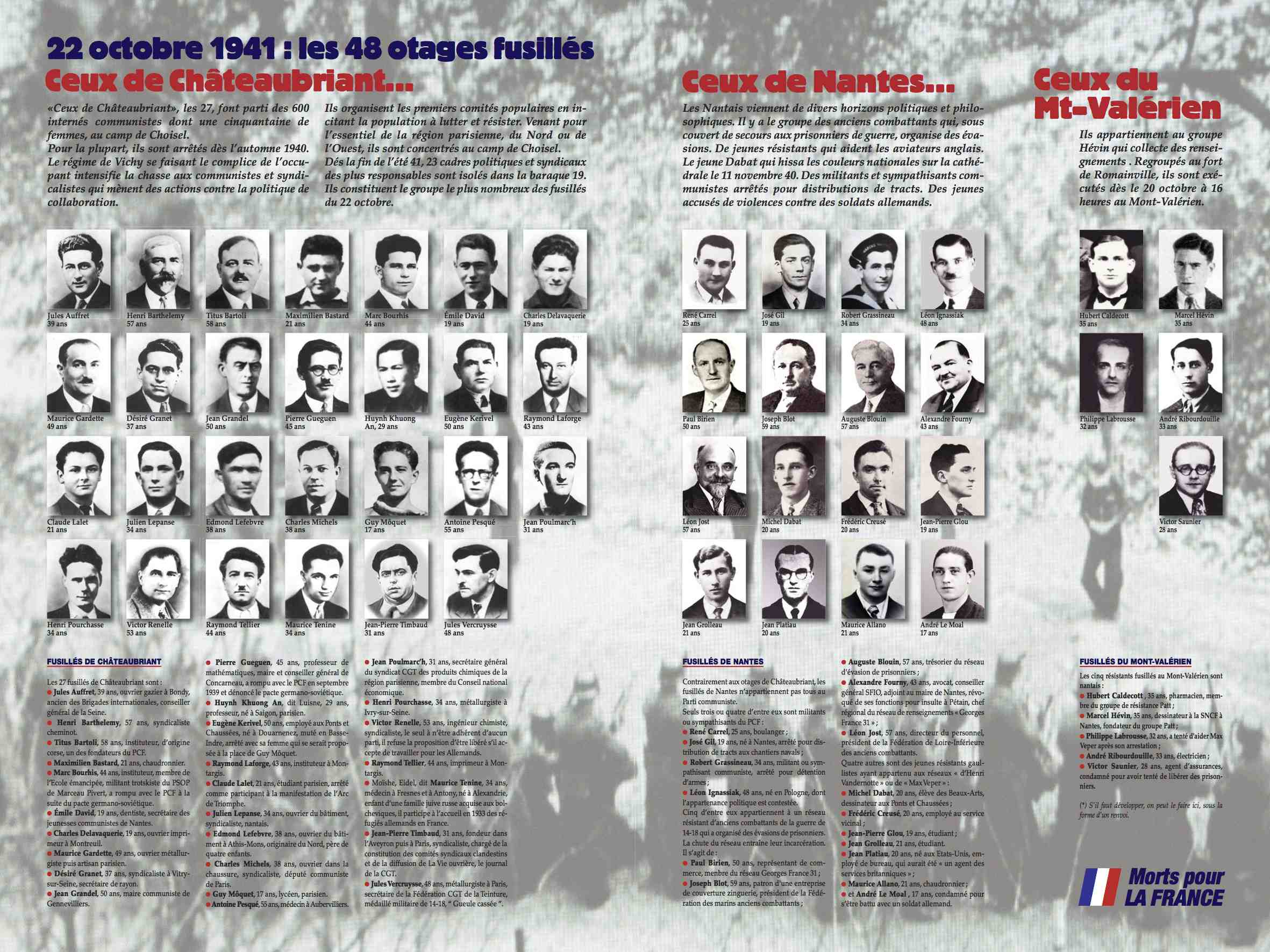

Châteaubriant est ainsi le théâtre de l’un des épisodes les plus tragiques des années noires. 27 otages sont choisis parmi les internés du camp de Choisel.

1-BLOYET Dominique et GASCHE Etienne, Les 50 otages, Ed. CMD, Montreuil-Bellay, 1999, p. 11-15.

2 -MECHAUSSIE Gaëlle, Les détenus des camps d’internement français – L’exemple du camp de Choisel, Université Paris IV-Sorbonne, 2009

3 – PESCHANKI Denis, La France des camps, Paris, Gallimard, 2002

4 – GRENIER Fernand, Ceux de Châteaubriant, Editions sociales, Paris, 1971, p. 30.

5 – Fernand Grenier est délégué par le PC auprès du général de Gaulle en 1943, commissaire de l’Air à Alger dans le gouvernement provisoire (GRPF). On lui doit d’avoir fait adopter le droit de vote des femmes.

6 – Eugène Hénaff, est , après son évasion, chargé es rapports entre l’OS (Organisation spéciale) et le PC, puis adjoint de Charles Tillon aux FTP.

7 – Après son évasion, Léon Mauvais a été chargé de reconstituer le triangle de direction du PC dans la zone sud

8 – Henri Raynaud est chargé d’impulser l’activité syndicale, de travailler après Raymond Sémat à l’unification de la CGT (Accord du Perreux, 1943) et à la Libération il est un acteur majeur de la mise en place des caisses de Sécurité sociale.

9 – GRENIER Fernand, Ceux de Châteaubriant, ouv. cit., p.27.

10 – SENTUC René, Journal, cité par MECHAUSSIE Gaëlle, Les détenus des camps d’internement, ouv.cit.

11 – PECHANSKI Denis, ouv. cit. , p. 419.

12- PESCHANSKI Denis, ouv. cit. , p. 401.

13- NILES Odette, Mon amour de jeunesse, L’Archipel, Paris, 2008, p.57

14 – ADLA, 1694W39, compte-rendu du chef de camp au préfet, mai 1941

15 – RIGAUD Pierre, Journal, MRN, Champigny-sur-Marne, p. 22.

16 – Sicherheitspolizei (police secrète) et le Sicherheitsdienst (service de sécurité de la SS) regroupe la Gestapo et la Kripo (police criminelle)

17 – ADLA 1694 W 39

17 – ADLA 1694 W 39

18. LECORNU, Un préfet sous l’occupation allemande, op.cit., p. 46.

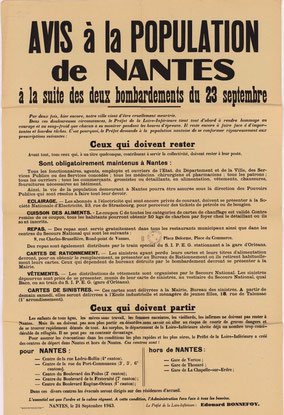

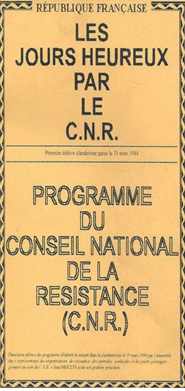

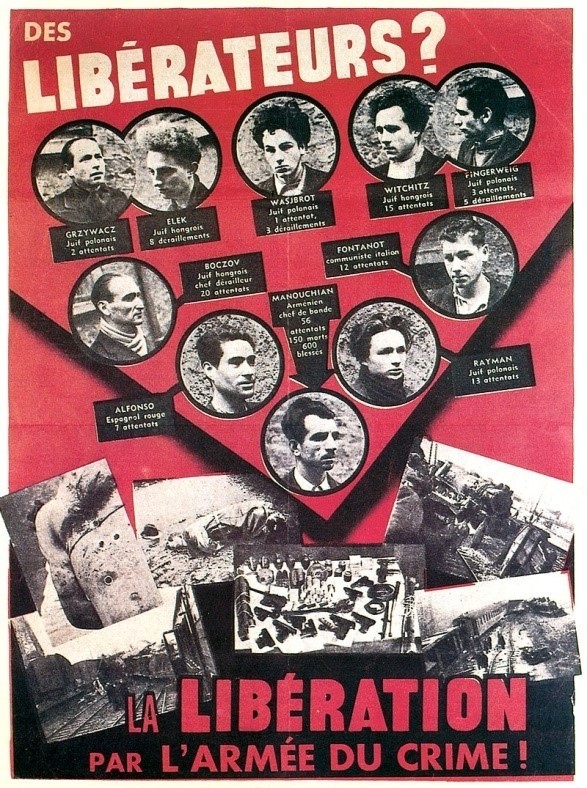

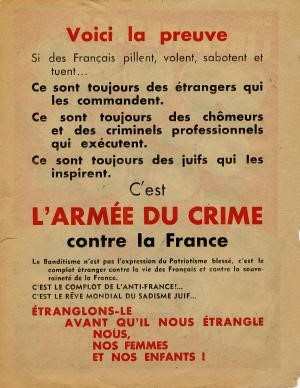

L’AFFICHE

L’AFFICHE

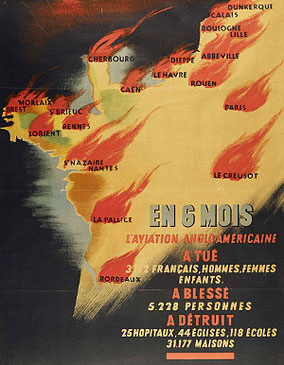

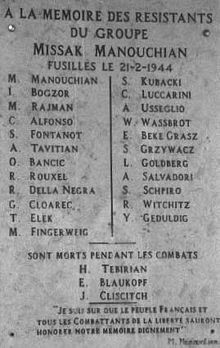

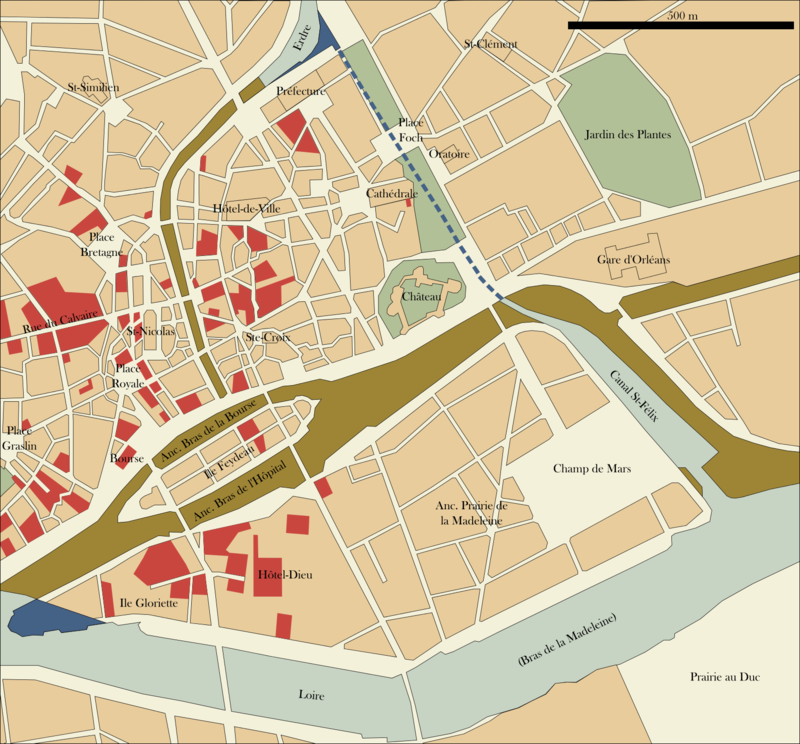

Carte du centre-ville montrant les zones bombardées

Carte du centre-ville montrant les zones bombardées