Les appels de l’été 1940

L’appel du 18 juin de Charles de Gaulle

« Moi, général de Gaulle, (…) j’invite les officiers et les soldats français… »

Le 9 juin, puis le 16, C. de Gaulle, qui vient d’être promu général à titre temporaire et nommé le 5 juin, sous-secrétaire d’Etat dans le gouvernement Paul Reynaud est missionné à Londres par celui-ci pour solliciter de W. Churchill l’envoi massif en France de moyens aériens et terrestres afin de contrer l’avancée allemande. Il n’obtient pas gain de cause mais comprend que Londres constitue l’épicentre de la résistance à Hitler. Il avait proposé – en vain – à Mandel de partir pour Londres et d’y former un gouvernement français en exil. Entre De Gaulle et Churchill, il existe une vision convergente : la guerre en cours est une guerre mondiale, si la première bataille a été perdue, d’autres peuvent être gagnées.

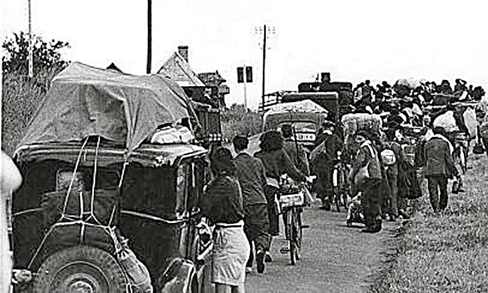

Apprenant à son retour à Bordeaux le 16 au soir la démission de P. Reynaud et son remplacement par Pétain, il décide de reprendre l’avion pour Londres le 17 au matin et après avoir pris connaissance du discours de Pétain à la radio à 12 h 30, il rencontre Churchill et demande à pouvoir s’exprimer à la BBC. Accès d’abord refusé puis autorisé après le remaniement du texte, à la demande du gouvernement britannique qui ne souhaite pas rompre totalement avec Pétain. Le discours est diffusé ce 18 juin à 22 h. Bien peu de Français l’ont entendu. Il n’ y a pas énormément de postes de TSF, l’habitude d’écouter la BBC n’a pas encore été prise et des millions de Français sont sur les routes, en plein exode, fuyant l’avancée fulgurante des troupes de la Wehrmacht. En outre, de Gaulle est un inconnu.

Vous êtes persuadé de l’avoir entendu depuis ? Impossible, car – incroyable mais vrai – la BBC n’a pas conservé d’enregistrement ! Mais un autre discours, dans la même veine, a été prononcé le 22 juin, à la suite de la signature de l’armistice à Rethondes. C’est celui qui a été enregistré.

L’Appel du 18 juin est une réplique à la déclaration de Pétain, la veille demandant « le cœur serré » de « cesser le combat ». Il est ciblé : de Gaulle s’adresse avant tout aux militaires, aux ingénieurs et ouvriers de l’armement présents en Angleterre ou qui pourraient s’y rendre. Pour lui, la guerre est affaire de spécialistes.

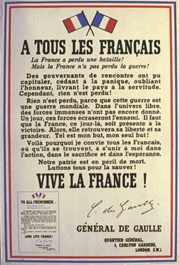

La presse britannique publie le texte initial, non amendé, dès le lendemain. Certains journaux français en rendent compte dans le sud : Le Petit Provençal, La Dépêche de Toulouse. D’autres se contentent d’entrefilets. A partir du 3 août, les appels de juin seront prolongés par la diffusion d’une affiche placardée sur les murs londoniens. C’est là et non dans le texte lu le 18 juin que se trouve la phrase souvent retenue : « La France a perdu une bataille. Mais la France n’a pas perdu la guerre »(1)

Le texte est fondateur d’une forme de refus du cours pris par l’Histoire et peut aussi être considéré comme l’acte fondateur de la France libre. Mais ce n’est pas du jour au lendemain que le 18 juin 1940 est devenu « LE 18 JUIN ». L’Appel, commémoré dès 1941, a contribué à faire de C. de Gaulle un symbole de l’esprit de résistance, le terme « résistance » est utilisé pour la première fois dans le discours gaullien. Il devient rapidement une pièce maîtresse de la construction du mythe gaullien. « La promotion du 18 juin est un élément de la construction, très clairement voulue, du mythe de Gaulle par de Gaulle. » (2)

Le général de Gaulle n’est pas le seul à refuser la défaite, à considérer l’armistice comme une capitulation. Edmond Michelet à Brive a rédigé un tract, le général Delestraint a exprimé sa position devant ses soldats. Et, de Gaulle l’ignore, mais à Bordeaux où le gouvernement s’est replié, se trouve également, dans la clandestinité, Charles Tillon qui réplique lui aussi au discours de Pétain.

Notes

1 – dans le manuscrit de De Gaulle, on lit « La France a perdu LA bataille »

2 – Jean-Louis Crémieux-Brilhac, L’Appel du 18 juin, Armand Colin, 2010 appel_du_18_juin_1940.pdf

L’appel du 17 juin 1940 de Charles Tillon

« Peuple des usines (…), soldats, aviateurs, unissez-vous dans l’action ! »

Charles Tillon(1), 42 ans, a déjà une longue expérience militante derrière lui : mutin du Guichen, l’un des bâtiments de la Flotte française en 1919, condamné à cinq ans de bagne, syndicaliste de la CGT puis de la CGTU, il a été de toutes les luttes des sardinières de Douarnenez à celles des métallos nantais des Batignolles à Nantes, antifasciste, solidaire de l’Espagne républicaine, il a été envoyé à Bordeaux par la direction clandestine du Parti communiste, en novembre 1939, chargé de réorganiser le parti dans tous les départements du sud-ouest, de La Rochelle à la frontière espagnole.

Rappelons le contexte : le parti communiste est interdit depuis le 26 septembre 1939, les députés communistes ont été déchus, arrêtés, la plupart sont emprisonnés. Paul Reynaud, chef du gouvernement, vient de démissionner, le 16 au soir, et Pétain le remplace immédiatement. Le 17 à 12 h 30 au moulin du Moulineau, à Gradignan (2), où il se cache, C. Tillon entend Pétain à la radio : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. »

« Que fallait-il faire ? Eh, bien, d’abord, lancer un premier tract, qui serait à la fois un cri de protestation et de révolte, un cri qui contiendrait en même temps une certaine espérance. » Il rédige le tract ci-dessous, qui est immédiatement diffusé. Ce texte (3) – on ne parle pas alors d’« appel » – rencontre un certain écho puisque les kiosquiers de Bordeaux l’insèrent dans les journaux locaux, « La France » et « La Petite Gironde ». Il est même parvenu jusqu’aux chantiers navals de Saint-Nazaire !

Cet appel est intéressant pour plusieurs raisons. Il est lancé depuis le territoire national et invite à la résistance sur le sol français de tous ceux qui refusent « le fascisme hitlérien », dans le droit de fil de la stratégie du Front populaire pour lequel le PCF s’était battu. Il se différencie de l’appel signé Maurice Thorez et Jacques Duclos, dit « Appel du 10 juillet 1940 », plus conforme à la ligne de la IIIème Internationale qui, à l’époque, réduisait la guerre en cours à un affrontement entre puissances impérialistes et ne discernait pas la spécificité du phénomène fasciste.(4) Il se différencie également de l’appel du général de Gaulle, lancé le lendemain soir à la radio de Londres, lequel s’adresse aux militaires et aux Français présents en Angleterre où qui viendraient à s’y trouver et leur demande de se rassembler autour de lui.

L’appel de C. Tillon – éclipsé par celui du 18 juin – n’est pas une initiative purement personnelle. Il est d’ailleurs signé « Parti Communiste Français », sans mention « SFIC » (5) mais il est le symbole d’une multitude d’initiatives locales, plus ou moins spontanées, typiques de l’atmosphère de désarroi qui règne en ces temps troublés. Il témoigne de ce que l’engagement des communistes dans la résistance, avant l’attaque de l’Allemagne contre l’URSS, s’est fait indépendamment des directives de la IIIème Internationale et de ce qu’il prolonge leur engagement contre le fascisme dans les années 30 et pour l’Espagne républicaine. L’importance de cette initiative a été appréciée par la direction clandestine du PCF puisque son auteur a été intégré, fin septembre ou début octobre, au triangle de direction, composé de Jacques Duclos, Benoît Frachon et donc Charles Tillon. Il y est chargé de l’organisation de l’action directe – mise en place de l’« Organisation spéciale » (l’OS) composée de communistes aguerris, chargés de protéger les militants lors des distributions de tracts, collages d’affiches, prises de parole sur les marchés ou aux portes des usines, et qui ouvrira la voie, en 1941, à la lutte armée avec la création des FTP, Francs Tireurs et Partisans Français. L’OS est reconnue comme unité combattante pour la période d’octobre 1940 à mai 1941.

Le 18 juillet 1940, Tillon publie un long manifeste sous le titre « ‘L’ordre nouveau’ du gouvernement de la 5ème colonne, c’est le fascisme hitlérien ». Ce texte sera distribué dans le bordelais et sur la côte atlantique. Il y affirme : « Notre devoir est de nous unir pour conquérir notre patrie, de nous unir pour libérer son territoire. » Il appelle à « l’union pour chasser à la fois les capitalistes, leur tourbe de valets et de traîtres et les envahisseurs. »

Notes

1 – Charles Tillon (1897-1993) – Des mutineries de 1919 aux luttes, grèves, licenciements, procès, condamnations, l’ajusteur de l’usine nantaise des Batignolles a eu une vie bien remplie. Pendant l’Occupation, il est membre de la direction clandestine du PCF, chef-fondateur des FTP et sera ministre à la Libération, de 1944 à 1947 (Air puis Armement et enfin Reconstruction).

2 – confusion fréquente avec Draguignan (Var)

3 – L’original est conservé aux Archives départementales de la Gironde

4 – L’historien Roger Bourderon s’est livré à une étude comparative minutieuse des deux textes de Tillon (tract du 17 et Manifeste du 18 juin) qui lui font considérer que la différence avec le texte dit du 10 juillet, signé Thorez et Duclos a souvent été surestimée.

5- A l’époque, le PCF est la Section française de l’Internationale communiste (SFIC). Elle s’est dissoute en 1943.

appel_du_17_juin_1940.pdf

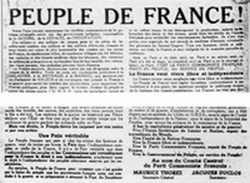

PEUPLE DE FRANCE, l’Appel dit du 10 juillet 1940

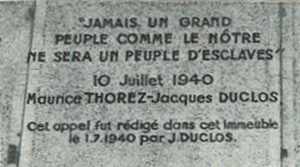

« Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d’esclaves »

Ce texte, intitulé « Peuple de France ! » est publié par le PCF en juillet 1940 sous la signature de Maurice Thorez et Jacques Duclos. Il est connu sous le nom d’« Appel du 10 juillet 1940 ». Il a été rédigé essentiellement par J. Duclos, dans sa planque du boulevard Mortier à Paris XXème. Dans ses Mémoires, Duclos indique que la décision de le rédiger a été prise le 5 juillet lorsqu’a été connue la convocation des Chambres (députés et sénateurs). Une première ébauche ayant été publiée dans L’Humanité clandestine du 7 juillet, il a été achevé aux alentours du 15 juillet et distribué à partir de la fin juillet 1940, après diverses péripéties techniques dues à la longueur du texte, à la pénurie de papier etc. Selon Raymond Dallidet (alias Raph)(1), chargé d’organiser le service d’impression clandestine, le tract aurait été tiré à 600 000 exemplaires par les imprimeurs Roger Tirand et Marcel Le Marrec. Le choix de la date du 10 juillet est symbolique : il s’agit de celle de l’attribution des pleins pouvoirs à Pétain, de l’abrogation de la République et son remplacement par l’Etat français.

Cette Adresse ne pouvait pas être un appel direct à la Résistance au sens que le mot prendra plus tard. Selon l’historien Roger Bourderon qui a effectué une étude comparative minutieuse de l’ »Appel » de Tillon le 17 juin et des deux textes communistes comparables par leur longueur – le « Manifeste » de Tillon (celui du 18 juillet) et celui-ci (dit Appel du 10 juillet)-,: « La chute de Paris provoque des réactions semblables, résurgence de l’antifascisme profondément enraciné dans le militantisme communiste, dénonciation virulente de la trahison de classe, revendication de l’indépendance nationale, mais leur déploiement bute sur l’impossibilité de définir une vraie perspective, qui ne saurait s’inscrire en juin 1940 dans le rétablissement de la paix ».

Ils expriment un refus de la situation née de la défaite et de l’Occupation et un rejet absolu de Vichy, dans un vocabulaire familier aux communistes depuis les batailles antifascistes des années 1930. Le texte dit « du 10 juillet » n’est pas qu’une analyse et une proclamation pour éclairer le chemin, il vise à redonner confiance. Il est aussi une incitation à l’organisation et à l’action, en tenant compte des possibles du moment et en fonction de critères familiers aux militants, à commencer par l’intervention sur le lieu de travail. Il convient d’ailleurs d’apprécier l’impact de cet appel à l’organisation et à l’action en tenant compte du caractère évolutif du contexte. Ainsi, les comités populaires, dont il préconise la création, sont d’abord conçus pour la solidarité immédiate avec les gens en difficulté en raison des conséquences de la guerre. Pensés au départ pour être légaux, très tôt, dès le mois d’août, au fur et à mesure des reprises de contacts entre responsables syndicalistes communistes, ces « comités populaires de solidarité et d’entraide » évoluent vers une organisation clandestine axée sur la lutte revendicative et la volonté, en même temps que le moyen, de renouer les liens avec les travailleurs. Cette orientation fera d’eux l’un des points d’ancrage de la résistance communiste et syndicaliste dans les usines.

Dans le texte du 10 juillet, il faut noter le lancement du mot d’ordre de constitution d’un « Front de la liberté, de l’indépendance et de la renaissance de la France », qui prendra forme au printemps 1941. Autre particularité notable : il porte la revendication du droit à l’indépendance des peuples colonisés. Il reste bien entendu, que l’analyse reste prisonnière de conceptions dépassées émanant de l’Internationale communiste en inadéquation avec la situation réelle de l’été 1940. L’idée que la guerre est une guerre entre impérialistes, sans prendre en compte la spécificité du fascisme, par exemple. Le texte lie la revendication nationale à celle de la libération sociale et c’est en effet à cette conception que se rallieront les résistants en adoptant le programme du CNR en mars 1944.

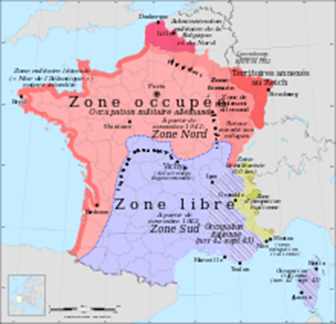

Entre l’appel gaulliste du 18 juin et ceux des communistes – 17 juin et 10 juillet-, deux conceptions s’expriment, non pas opposées, mais distinctes. De Gaulle ne conçoit la résistance que militaire, hors du territoire, en lien avec l’armée anglaise et éventuellement l’appui de forces qui pourraient agir sur le sol national ; le PCF envisage la résistance comme un mouvement populaire, essentiellement sur le territoire national. L’expérience a montré que ces deux conceptions ont pu converger. En 1942, de Gaulle comprend qu’il a besoin de la résistance intérieure pour asseoir sa légitimité et transforme la France libre en France combattante, montrant qu’il veut faire la liaison entre les deux : résistance extérieure et résistance intérieure.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ces trois appels sont-ils des appels à la résistance ? Evidemment pas dans le sens qu’a pris ensuite le mot, que rien ne permet de prévoir alors que le pays est au fond de l’abîme, que le peuple est abasourdi par la défaite. Mais des jalons vers la Résistance sûrement.

Notes

1 – L’Humanité, 15 janvier 2002 – Raymond Dallidet (1911-2002). Né à Nantes le 18 mars 1911, il suit son frère Arthur monté à Paris. Ouvrier chez Renault, militant antifasciste, solidaire de l’Espagne républicaine, il est chargé par J. Duclos dans les premiers jours de juillet 1940 de mettre en place un service clandestin d’impression ainsi qu’un réseau de « planques ».

Bibliographie

Bourderon Roger, Le PCF à l’épreuve de la guerre, Syllepse,2012

Crémieux-Brilhac Jean-Louis, L’Appel du 18 juin, Armand Colin, 2010

Guérin Alain, Chronique de la Résistance, Omnibus,

Pierre Laborie, Le chagrin et le venin. Bayard, 2011

Marcot François (dir), Dictionnaire historique de la Résistance, Robert Laffont, 2006

Charles Tillon, On chantait rouge, Robert Laffont, 1977

Wolikow Serge, L’Internationale communiste, L’Atelier,2010

Sitographie

Fondation de Gaulle

Musée de la Résistance nationale

www.resistance-44.fr

appel_dit_du_10_juillet_1940.pdf

Partisanes

Partisanes Le centre de Stalingrad, le 2 février 1943, jour de la défaite de la Wehrmacht

Le centre de Stalingrad, le 2 février 1943, jour de la défaite de la Wehrmacht L’apport de l’URSS à la victoire contre le nazisme a été essentiel. « Cela peut ne pas plaire mais c’est ainsi: nous devons en bonne part au maréchal de Staline [Joukov] notre survie et notre liberté. » (9) La statistique générale des morts de la Deuxième guerre mondiale témoigne de la contribution soviétique à l’effort de guerre. Il a coûté aux Soviétiques un prix terrible: 20 millions de morts parmi les civils, 7 millions de soldats, sur un total d’environ 50. Toute la partie occidentale, jusqu’au Caucase est dévastée: il y a 25 millions de sans-abris. L’économie est ruinée. Les Soviétiques retirent un sentiment de fierté d’avoir défendu leur patrie, puis d’avoir été les libérateurs de l’Europe de l’Est et enfin, d’avoir vaincu les troupes du IIIème Reich en s’emparant de Berlin. De sorte que le 9 mai est la seule date qui fédère vraiment l’ensemble des citoyens de l’ex- Union Soviétique, explique Andréï Gratchev, ancien conseiller et porte-parole de Gorbatchev.

L’apport de l’URSS à la victoire contre le nazisme a été essentiel. « Cela peut ne pas plaire mais c’est ainsi: nous devons en bonne part au maréchal de Staline [Joukov] notre survie et notre liberté. » (9) La statistique générale des morts de la Deuxième guerre mondiale témoigne de la contribution soviétique à l’effort de guerre. Il a coûté aux Soviétiques un prix terrible: 20 millions de morts parmi les civils, 7 millions de soldats, sur un total d’environ 50. Toute la partie occidentale, jusqu’au Caucase est dévastée: il y a 25 millions de sans-abris. L’économie est ruinée. Les Soviétiques retirent un sentiment de fierté d’avoir défendu leur patrie, puis d’avoir été les libérateurs de l’Europe de l’Est et enfin, d’avoir vaincu les troupes du IIIème Reich en s’emparant de Berlin. De sorte que le 9 mai est la seule date qui fédère vraiment l’ensemble des citoyens de l’ex- Union Soviétique, explique Andréï Gratchev, ancien conseiller et porte-parole de Gorbatchev. La terrible crise sanitaire que traverse le pays ne doit pas occulter la célébration du 75ème anniversaire de la capitulation sans condition des armées nazies, le 8 mai prochain, même si le confinement général interdit les manifestations publiques.

La terrible crise sanitaire que traverse le pays ne doit pas occulter la célébration du 75ème anniversaire de la capitulation sans condition des armées nazies, le 8 mai prochain, même si le confinement général interdit les manifestations publiques.