Nantes

– 10h30 départ place du Vieux Doulon (arrêt bus TAN)

– 10h40 Bd de Sarrebruck (arrêt Haubans)

– 10h50 place Pirmil (arrêt Tram/bus)

– 11h00 station Tram/bus Chantiers Navals

– 11h05 place Zola (arrêt côté Renardières)

– 11h10 place des Châtaigniers/Abel Durand (arrêt face Carrefour)

– 11h25 arrêt de bus église du Pont du Cens

– 11h30 station Tram/bus Le Cardo

S’inscrire sur comitesouvenir@orange.fr ou au 06 04 12 20 51

Saint-Nazaire

– 11h00 Saint-Nazaire, départ du parking du Théâtre

– 11h15 Trignac, place de la Mairie

– 11h30 Montoir-de-Bretagne, place du Marché

S’inscrire sur comitesouvenir@orange.fr ou au 06 80 40 01 51 ou 06 33 83 74 35

Indre

– 11h30 Basse-Indre, parking de la Mairie

S’inscrire sur clishcn@gmail.com ou au 06 86 35 68 66

Le pass sanitaire sera demandé pour accéder aux cars.

L’arrivée des cars est prévue avant 13h00, stationnement devant La Sablière.

Possibilité d’une restauration légère sur place.

Paul Didier (Carcassonne, 1889 – Paris, 1961) fut un grand cycliste, véritable pistard, champion des vélodromes parisiens (photo ci-dessous en 1911). Il est tombé dans l’oubli. Dommage.

Il fut aussi un champion de l’indépendance de la justice. Paul Didier est le seul magistrat français à avoir refusé de prêter serment de fidélité à la personne du maréchal Pétain. Et mérite, à ce titre, de sortir de l’oubli.

Issu d’une famille républicaine, Paul Didier s’inscrit au barreau de Paris en 1911, après ses études de droit. Mobilisé en 1914 dans l’infanterie, il est fait prisonnier. Après la guerre, il passe le concours de la magistrature en 1919 et est affecté à Béziers. En 1922 il passe à la chancellerie et devient en 1937 sous-directeur du Sceau, chargé des naturalisations. Il réorganise ses services afin de faire face à l’afflux des demandes, de l’ordre de 70 000 à partir de 1935. Il en est écarté le 22 septembre 1940, soit deux mois après la loi du 22 juillet 1940 ordonnant la révision de toutes les naturalisations intervenues depuis 1927. Ses conceptions sont en effet diamétralement opposées aux mesures xénophobes que le gouvernement de Vichy adopte. Le 4 octobre, à titre de sanction, il est muté comme simple juge au tribunal de la Seine.

Un an plus tard, il est révulsé par la création des Sections spéciales, en réponse aux exigences du Commandant militaire en France, le Militärbefehlshaber in Frankreich Otto von Stülpnagel qui exige de Vichy des juridictions d’exception afin de condamner à la demande des communistes et des anarchistes. La création de ces Sections spéciales, publiée au journal officiel le 23 août, est antidatée au 14 août. Ce même 14 août l’acte constitutionnel n° 9 fait obligation aux magistrats de prêter serment de fidélité à la personne du chef de l’Etat, Philippe Pétain. Le 2 septembre 1941, au cours de l’audience solennelle de rentrée du tribunal de la Seine, à l’appel de son nom, il refuse courageusement de prêter serment. Le 4 septembre il est suspendu par le Garde des sceaux Joseph Barthélémy et arrêté deux jours plus tard sur l’ordre du ministre de l’intérieur Pierre Pucheu puis interné dans le camp de Choisel à Châteaubriant.

A peine libéré de Châteaubriant en 1942, il est assigné à résidence à Moux (Aude), puis mis à la retraite d’office le 11 août 1942. Il s’engage dans l’action au sein de la Résistance dans la région de Lézignan. A la Libération, le Comité départemental de Libération de l’Aude, le 20 août 1944, le nomme vice-président du Comité local de Libération de Moux. A Paris il est nommé le 30 septembre directeur du personnel à la Chancellerie – ce qui correspond à l’actuelle fonction de Directeur des services judiciaires – par Marcel Willard, secrétaire général du ministère de la Justice (faisant fonction de ministre)1. Mais il n’occupe pas son poste car selon le témoignage Joë Nordmann, chargé de composer le cabinet, « il est introuvable »2. Le 21 octobre, après avoir décliné une proposition de nomination en qualité de Premier président de la Cour d’appel de Paris, il est nommé président de chambre à la cour d’appel et préside une section de la Cour de justice de la Seine chargée de juger les faits de collaboration. Refusant un poste à la Cour de cassation en 1951, il préfère présider la chambre d’accusation de la Cour de Paris de 1950 à sa retraite en 1958. C’est à ce titre qu’il est confronté à plusieurs grandes affaires dont la fameuse « affaire des pigeons ».

En pleine guerre froide, le dirigeant communiste et député Jacques Duclos est arrêté à Paris alors qu’il circule en voiture aux abords d’une manifestation anti-OTAN interdite. Deux pigeons sont découverts dans sa voiture, il est accusé d’espionnage, les volatiles étant suspectés d’être des pigeons-voyageurs et d’avoir été utilisés pour diriger la manifestation ! L’affaire fait grand bruit dans toute l’Europe. Sous la présidence de Paul Didier, la chambre d’accusation élargit Duclos le 1er juillet 1952, la flagrance, seule circonstance de nature à écarter l’immunité parlementaire n’étant pas constituée. Deux semaines plus tard – coïncidence ? – le 16 juillet un attentat à la bombe est dirigé contre son domicile. Par chance aucun membre de sa famille n’est présent. Averti à l’audience, il déclare : « Messieurs, une bombe vient d’éclater à mon domicile. Excusez-moi de vous avoir interrompus. L’audience est reprise. »

Après son décès le 16 septembre 1961, lors de l’audience solennelle de la Cour d’appel de Paris, l’avocat général Lambert lui a rendu hommage : « Et maintenant, messieurs, nous devons nous recueillir avec une ferveur particulière, car nous allons évoquer la mémoire d’un magistrat qui fut ‘’un monument de la conscience humaine’’. [Le 2 septembre 1941] venait de s’accomplir un des hauts faits de l’histoire de la magistrature française : le président Paul Didier, à cette époque juge au Tribunal de la seine, avait refusé le serment imposé par l’Ordre nouveau. Le lendemain il était arrêté et devait être bientôt dirigé dans le camp d’internement de Châteaubriant qui a laissé de si dramatiques souvenirs. »

La promotion 1987 de l’Ecole nationale de la magistrature porte son nom. Celui-ci a été donné à une rue de Carcassonne et à un jardin dans Paris, accessible depuis la rue du Colonel-Manhès, métro M13, station Guy Môquet (du nom de son jeune co-interné à Châteaubriant) dans le 17e arrondissement, quartier des Epinettes.

1- En juillet 1944, dans l’attente de l’arrivée en métropole du Gouvernement provisoire constitué à Alger, la Résistance devait assurer la relève en instaurant un gouvernement de transition. Les « secrétaires généraux » libéraient (parfois les armes à la main), organisaient et occupaient les ministères avant de les transmettre aux ministres venus d’Alger.

2- NORDMANN Joë, Aux vents de l’histoire, Actes Sud, 1996

Né le 9 avril 1903 à Fougères (Ille-et-Vilaine), fusillé, par condamnation, le 30 août 1941 à Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) ; cheminot ; militant de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) ; résistant.

Marin Poirier était le fils de Jacques Poirier et de Aline Duchesne (19 ans, née à Rennes).

Il travailla comme cuisinier à Paris avant de partir cinq ans dans la Marine. Il entra aux chemins de fer de l’État en décembre 1925 comme cantonnier. Marié à Eugénie née Fourrage, sans enfant, il demeurait au 61 chemin de la Gaudinière à Nantes. Marin Poirier travaillait au service Voie et Bâtiments, il gardait le passage à niveau no 318, place du Commerce à Nantes.

Ancien combattant, il avait adhéré à l’Union des camarades des tranchées en revenant de la guerre du Rif (1925-1926 Maroc) au cours de laquelle il avait été blessé. Militant SFIO, il œuvra dès le début du conflit, au sein du Comité d’entente des anciens combattants, présidé par Léon Jost dont le rôle était d’aider les pouvoirs publics dans l’application des mesures de défense passive et dans l’assistance apportée aux réfugiés et aux mobilisés. Après la défaite, l’occupant autorisa ce comité devenu Comité d’aide aux prisonniers, à venir en aide aux prisonniers parqués dans des camps de transit à Châteaubriant, Savenay, Nantes.

Dès l’été 1940, il entra dans le mouvement Bouvron-Nantes, fondé par Auguste Bouvron, au sein du groupe Paul Bosq-Henri Adam. Marin Poirier avait été contacté par Henri Adam dont l’adjoint, Roger Astic, était en relation avec le réseau du musée de l’Homme.

Il participa à la filière d’évasion des prisonniers qui se mit en place avec Paul Birien, Joseph Blot, Auguste Blouin, Alexandre Fourny (membre du réseau Georges-France31), Georges Granjean, Léon Jost, Marcelle Littoux et Fernand Ridel. Ce dernier décrit Marin Poirier comme excellent propagandiste, petit, râblé, brun avec des yeux pétillants d’intelligence, indiscipliné et d’un dévouement à toute épreuve.

Marin Poirier convoyait vers la zone libre via Angoulême (Charente) et La Rochefoucauld où ils étaient pris en charge par un garçon de café. Son activité de garde-barrière au centre de Nantes, lui permettait de surveiller le passage des convois allemands, informations transmises à Henri Adam puis à partir de 1941, à Londres. Il avait participé à l’un des premiers attentats contre l’occupant, qui le soir de Noël 1940 visait le Soldatenheim de la place Royale.

Le 15 janvier 1941, la Geheimfeldpolizei (GFP) arrêta une grande partie du réseau, Marin Poirier fut arrêté le lendemain au café du Cycle rue de la Fosse à Nantes, où dans une arrière salle, il recevait les candidats au passage en zone libre.

Interné à la prison des Rochettes, puis jugé le 15 juillet 1941 par le conseil de guerre allemand, Marin Poirier fut condamné à 4 ans et demi de prison, peine plus lourde que celle de ses camarades. Mais le 16 août, le commandant militaire allemand en France (MBF) annula le jugement et Marin Poirier fut renvoyé devant la juridiction du chef de la circonscription militaire B d’Angers (Maine-et-Loire) qui le 27 août 1941, le condamna à la peine de mort pour intelligence avec l’ennemi. La fuite du chef de l’organisation Auguste Bouvron et les déclarations d’un codétenu auquel il avait dit être « un ennemi acharné des Allemands » semblent avoir alourdi la peine. Son avocat le bâtonnier Guinaudeau et l’interprète de la préfecture le professeur Duméril déposèrent en vain un recours en grâce. Marin Poirier est condamné à mort et fusillé le 30 août, Karl Hotz refusa de le gracier malgré une intervention du maire de la ville Gaëtan Rondeau.

ll a été fusillé 30 août 1941, à 12h15 au stand de tir du Bêle à Nantes et enterré sur place. Il avait refusé de se laisser attaché au poteau et bander les yeux et avait crié « Je suis innocent. Vive la France ».

Après l’exécution des 48 otages (dont 16 à Nantes) du 22 octobre1941, le Tribunal de guerre autorisa le transport de son corps vers le cimetière de Saint-Julien-de-Concelles. Le 13 novembre 1941, la municipalité nantaise en assura la réinhumation avec celle de quatre autres fusillés. Au printemps 1945, les familles reconnurent leurs corps qui reposent désormais dans le cimetière de La Chauvinière à Nantes.

Reconnu — Mort pour la France —, par décision du 19 février 1945, il fut décoré : chevalier de la Légion d’honneur par décret du 27 juillet 1946 ; Croix de Guerre avec Palme. Le titre d’Interné résistant lui a été attribué le 14 juin 1961.

Premier fusillé de Nantes, Marin Poirier est particulièrement honoré dans sa ville : une stèle avec son buste a été inaugurée le 14 novembre 1948 dans la cité de cheminots du Vieux Doulon qui porte son nom ainsi qu’une plaque dans une salle de réunion aux ateliers SNCF du Grand-Blottereau. Son nom est aussi gravé sur une stèle aux fusillés à Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique).

Sa mémoire est également perpétuée par deux noms de rue, à Savenay et à Bouguenais.

Référence:

https://maitron.fr/spip.php?article7640, notice POIRIER Marin, Alain, Joseph par Quentin Gasteuil, Delphine Leneveu, Annie Pennetier, version mise en ligne le 30 juin 2008, dernière modification le 22 octobre 2019.

Par Quentin Gasteuil, Delphine Leneveu, Annie Pennetier

SOURCES : DAVCC, Caen (Notes Thomas Pouty). – Notes Carlos Fernandez ( Arch.Dép. Loire-Atlantique 1694 W12 et W16, Arch. mun. 27 J1, 1205 W3, 1136 W27). — Fernand Ridel, Témoignages, 1939-1945. Une page d’histoire, Édition des Paludiers. — Notes Alain Prigent. – Jean-Pierre Sauvage, Xavier Trochu, Mémorial des victimes de la persécution allemande en Loire-Inférieure 1940-1945, 2001, p.31 — Thomas Fontaine, Cheminots victimes de la répression, 1940-1945, Mémorial, p.1202, Perrin/SNCF. — A. Perraud-Charmantier, La Guerre en Bretagne. Récits et portraits, tome 1, Aux Portes du Large, 1947. – Mémorial Genweb . — État civil.

Henri Honoré d’Estienne d’Orves était fusillé avec ses compagnons Maurice Barlier et Jan Doornick au Mont Valérien.

Ils avaient établi, le 25 décembre 1940, la première liaison radio avec Londres, depuis Chantenay Allo, Londres – Ici, Nantes

Les liaisons radios clandestines permettent à partir de la fin 1940 de transmettre à Londres, sous forme des messages codés, les renseignements urgents collectés par les réseaux de la Résistance en France. Elles permettent l’organisation des opérations maritimes et aériennes, des parachutages etc.

La première liaison radio-télégraphique clandestine avec Londres est établie le 25 décembre 1940 par le capitaine de corvette Honoré d’Estienne d’Orves, envoyé en Bretagne avec un poste émetteur et un opérateur radio. Il organise un des premiers réseaux de renseignements, le réseau Nemrod avec Jan Doornik et Maurice Barlier. A Nantes, ils sont hébergés dans le quartier de Chantenay, rue du Bois Haligan, chez André Clément, employé à la conserverie Amieux. Le 16 février 1941, M. Barlier est arrêté par la Gestapo au domicile du couple Clément, 2 jours après l’arrestation, au même endroit, de ses hôtes et d’H. d’Estienne d’Orves. Le 26 mai, ils sont jugés et condamnés à mort. Tous avaient été dénoncés par leur opérateur radio Alfred Gassler, qui s’est révélé être un agent double. Les trois fondateurs du réseau seront fusillés par les Allemands au Mont-Valérien le 29 août 1941. Aux lendemains de leur exécution, l’affiche allemande les concernant, côtoie celle annonçant l’exécution de cinq résistants communistes. Louis Aragon les unit dans son célèbre poème La Rose et le Réséda, dédié « à H. d’Estienne d’Orves et Guy Môquet, ainsi que Gabriel Péri et Gilbert Dru ». H. d’Estienne d’Orves a été nommé Compagnon de la Libération. Une voie porte son nom à Nantes: cours d’Estienne d’Orves dans le quartier Feydeau de même que le lycée de Carquefou. Une rue de Chantenay porte le nom de Maurice Barlier.

Antoine PESQUÉ

Né le 31 janvier 1886 à Rouen (Seine-Inférieure, Seine-Maritime), fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à Châteaubriant (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) ; médecin ; militant communiste d’Aubervilliers (Seine, Seine-Saint-Denis).

Fils de Jean-Pierre Pesqué et de Julia Chevalier, employés de commerce, Antoine Pesqué se maria le 2 septembre 1919 à Paris (IVe arr.) avec Georgette Boniface. Le couple n’eut pas d’enfant et habitait Aubervilliers où il militait au Parti communiste. Son cabinet de médecin se trouvait rue Ferragus. La police française l’arrêta le 2 octobre 1940 à Aubervilliers. Sa femme fut internée à la Roquette et à Fresnes.

Détenu à la prison de la Santé (Paris) puis à la prison de Fresnes, il fut transféré au camp de Choisel le 3 juillet 1941, où il joua un rôle comme professeur (cours d’allemand, premier degré, cours d’hygiène publique, cours d’économie politique) et comme médecin avec Maurice Ténine, Louis Babin et Fernand Jacq. Il témoigna par écrit de la vie sociale et culturelle au sein du camp.

Il a été fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à la Sablière de Châteaubriant avec le groupe des 27 fusillés.

Il fut inhumé à Noyal-sur-Brutz (Loire-Atlantique) puis semble-t-il à Aubervilliers.

Son nom a été attribué à l’ancienne rue de Pantin le 31 août 1945 ainsi qu’à un square à Aubervilliers.

SOURCES : AVCC, Caen, B VIII, dossier 2 (Notes Thomas Pouty). – Arch. Loire-Atlantique, correspondance, 42 J 187. – Le Sang des communistes, op. cit. – État civil.

Claude Pennetier

Maurice TÉNINE (Moïshé dit Maurice)

Maurice Ténine est né le 14 février 1907 à Alexandrie (Égypte), fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à Châteaubriant (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) ; médecin ; militant communiste ; conseiller municipal de Fresnes (Seine, Val-de-Marne) ; résistant.

Fils d’immigrés juifs de Russie, qui avaient quitté leur pays en 1906 et s’installèrent en 1909 en France faute d’avoir obtenu un visa pour les États-Unis, Maurice Ténine fit de brillantes études secondaires d’abord au lycée Lakanal de Toulouse (Haute-Garonne) pendant la Première Guerre mondiale, puis au lycée Voltaire à Paris (XIe arr.). Il fut présenté en 1923 au concours général en mathématiques, français et histoire. Bachelier l’année suivante, il entreprit des études de médecine et obtint le titre de docteur en 1935. Son père, Aaron, qui, dans son pays, était ouvrier sculpteur sur bois, devint à Paris chauffeur de taxi à la compagnie G7 ; il était domicilié 18 rue René-Wurtz dans le XIIIe arrondissement. Sa mère s’appelait Bronia Borenstein.

La famille Ténine était, dès avant 1917, acquise aux idées bolcheviques et, à l’âge de seize ans, Maurice Ténine fut arrêté au cours d’une manifestation en soutien à Sacco et Vanzetti. Ils furent cependant tous naturalisés le 30 juillet 1926. Maurice Ténine adhéra au Parti communiste et milita très activement durant ses études à l’Union fédérale des étudiants. Il fut chargé pendant l’été 1929 d’une mission en Alsace pour y prendre la parole en allemand devant un auditoire de jeunes. Il gagnait sa vie durant ses études en faisant des traductions de l’allemand ou du russe pour le compte des Éditions Payot et des Éditions Sociales internationales (ESI). Il fut ainsi le premier traducteur de Wilhelm Reich, alors communiste allemand (La Crise sexuelle, ESI, 1934). Il se maria le 8 octobre 1929 à Paris, dans le Ve arrondissement, avec Annette (Etléa) Galaburda, née le 30 novembre 1905 à Baltzi (Russie, aujourd’hui Moldavie), qui était venue faire ses études à Paris. Elle fut employée comme traductrice en 1930 par l’Internationale de l’enseignement, puis par la compagnie Radio-Cinéma et de 1932 à 1935 par Lin et Chanvre, représentant en France de la SA Exportlin de Moscou. En 1932, Maurice Ténine travailla à l’encadrement de la colonie de vacances de Villejuif (Seine, Val-de-Marne). Il participa à l’accueil des réfugiés allemands en 1933.

Accomplissant son service militaire d’avril 1934 à avril 1935 au camp d’Orly (Seine, Val-de-Marne), il fut, peu avant sa libération, mis aux arrêts de rigueur pour « avoir introduit des documents qui, s’ils étaient parvenus à la connaissance de la troupe, auraient été de nature à nuire gravement à son moral » et pour « avoir publié, sans l’autorisation de ses chefs, des traductions d’articles à tendance nettement extrémiste ». Il s’agissait de sa collaboration à la Correspondance internationale qui lui permettait, disait-il pour se défendre, d’élever sa famille, sa fille Nadia étant née peu avant son incorporation en novembre 1933. Il fut cassé de son grade de médecin auxiliaire.

Installé comme médecin à Fresnes, 2 avenue de la République, Maurice Ténine y fut élu conseiller municipal communiste le 4 juillet 1937 sur la liste dirigée par Maurice Catinat. Il vint exercer en 1938 à Antony (Seine, Hauts-de-Seine), commune voisine, au 119 avenue Aristide-Briand.

Il fut mobilisé de septembre 1939 à juillet 1940 comme infirmier, à l’hôpital militaire Villemain à Paris, puis dans un hôpital d’évacuation secondaire. Le médecin-colonel Dreneau témoigna après guerre de « son dévouement et de son courage » : « il a opéré sous des bombardements violents à Évreux en juin 1940 ». Maurice Ténine n’obtint pas sa réintégration comme médecin auxiliaire. La préfecture de la Seine l’avait déchu de son mandat le 9 février 1940. À sa démobilisation, il fut victime de la loi du 16 août 1940 excluant les naturalisés de la profession médicale et fit tenir son cabinet par des amis. En janvier 1941, il fut, avec le docteur Jean-Claude Bauer, un des deux fondateurs du journal clandestin Le Médecin français. Ses fonctions consistaient également en l’organisation du service médical pour les membres de l’Organisation spéciale (OS).

Arrêté le 17 février 1941 par la police française, il fut interné à Clairvaux (Aube), puis en mai à Châteaubriant. Il évoquait dans ses lettres les difficultés de la période : « Tout est à nouveau clair, il ne peut y avoir de doutes désormais » (23 juin 1941) ou encore : « même sa douleur [il venait de perdre son fils âgé de quatre ans], il faut la situer dans la douleur universelle qui n’a jamais été aussi grande ». Selon des témoignages (Me Rapaport), il aurait bénéficié d’une permission pour les obsèques et serait revenu au camp sur les conseils d’un dirigeant communiste.

Fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriant, il fut déclaré « Mort pour la France » le 19 mars 1942, comme les 26 autres otages, en raison de l’émotion suscitée par l’événement. Il fut nommé le 29 août 1945 chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume et reçut la Croix de guerre avec palme en tant qu’un des pionniers de la Résistance médicale. Le grade de sous-lieutenant des Forces françaises de l’intérieur (FFI) (1951) et le titre d’Interné Politique (avril 1955) lui ont été attribués, mais celui d’Interné Résistant refusé (1955).

Sa femme, également membre du PCF, fut arrêtée près de Nice (Alpes-Maritimes) en octobre 1943, internée à Drancy (Seine, Seine-Saint-Denis) et mourut en déportation à Auschwitz (Pologne). Elle fut reconnue « Morte pour la France » et obtint à titre posthume un certificat d’appartenance aux Forces françaises libres (FFL) mais sa famille se vit refuser l’application de l’accord conclu le 15 juillet 1960 entre la France et la République fédérale d’Allemagne (RFA) car l’administration ne lui reconnaissait pas la nationalité française.

………………………………………………………………………………

Dernière lettre

Camp de Choisel, Châteaubriant (Loire-Inférieure)

22 octobre 1941

Chérie ; ma fille adorée ; mes chers parents, ma sœur ;

Je vous avais toujours recommandé le courage. Il vous en .faut désormais beaucoup plus qu’il nous en a jamais fallu. Au moment où vous recevrez cette lettre, je ne serai plus, exécuté par les Allemands pour un crime que je n’ai pas commis. J’irai à la mort bravement, sans rien regretter de ma vie ni de mes actes.. Ce n’est pas à moi que je pense en ces derniers instants, c’est à vous tous, les êtres qui me sont chers.

Chérie,

Encore un mot ; puisqu’on nous fait attendre.

Vis ; il faut que tu vives. Je t’ai toujours vue courageuse.

Il faut que tu le sois. Serre les dents comme tu les as serrées après la mort du petit. Et que la vie continue, ardente, pour l’avenir de ma fillette et de tous les enfants du monde.

Au revoir à jamais.

Ton Maurice

Acceptez ma mort avec courage, sans résignation. Je meurs victime de mon idéal, et cela rend ces derniers instants calmes, extraordinairement calmes.

Je sais aussi que l’histoire s’écrit en.ce moment, et le sang de nous autres ajoutera quelques mots, quelques lignes à cette histoire.

Prenez ma mort comme elle doit être prise. A toi, Antoinette chérie, compagne des bons jours, il te-reste notre fille puisqu’il ne nous pas été donné de garder notre fils.

Ne porte pas mon deuil éternellement. La vie est encore longue devant toi. Remarie-toi si tu trouves un jour un compagnon digne de toi et que mon souvenir reste doux dans ta vie, toi que j’ai aimée.

Mes chers parents, je m’en vais pour notre idéal. Il vous reste ma soeur Claude et Nadia [Nadia Ténine, épouse Michel devenue historienne] à aimer jusqu’à la fin de vos jours, que je souhaite longs, le plus long possible pour voir un avenir, meilleur.

Petite soeur, de moi, il te restera le souvenir d’un frère droit dans la vie comme dans la mort.

Et toi, ma fille adorée, il te reste un nom sans tache que tu pourras porter plus tard avec orgueil.

Annette, chérie, encore une fois, sois brave. Je le serai, moi, jusqu’à la dernière minute.

Avant de clore cette lettre, j’accorde une ultime.pensée à tous mes amis dont j’ai pu voir l’affection autour du cercueil de notre enfant.

Tout à l’heure, au moment de la salve, ma dernière pensée sera pour toi.

Mon dernier baiser, tu le recevras plus long, plus ardent que tous ceux du passé.

Je vous embrasse tous, ma femme, ma fille, mes parents, ma sœur, mes amis.

Votre Maurice.

SOURCES : Arch. PPo., 101. – Arch. Paris, DM3 ; vers. 10451/76/1. – Arch. com. Fresnes. – DAVCC, Caen. – RGASPI, Moscou, 495 270 6988. – Bruno Halioua, Blouses blanches, étoiles jaunes, Paris, Liana Levi, 1999. – Le Médecin français, janvier 1951. – Papiers de la famille Ténine. — Guy Krivopissko La vie à en mourir, Lettres de fusillés (1941-1944) Points Seuil,2006. — Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 564835 (nc).

Nadia Ténine-Michel, Claude Pennetier

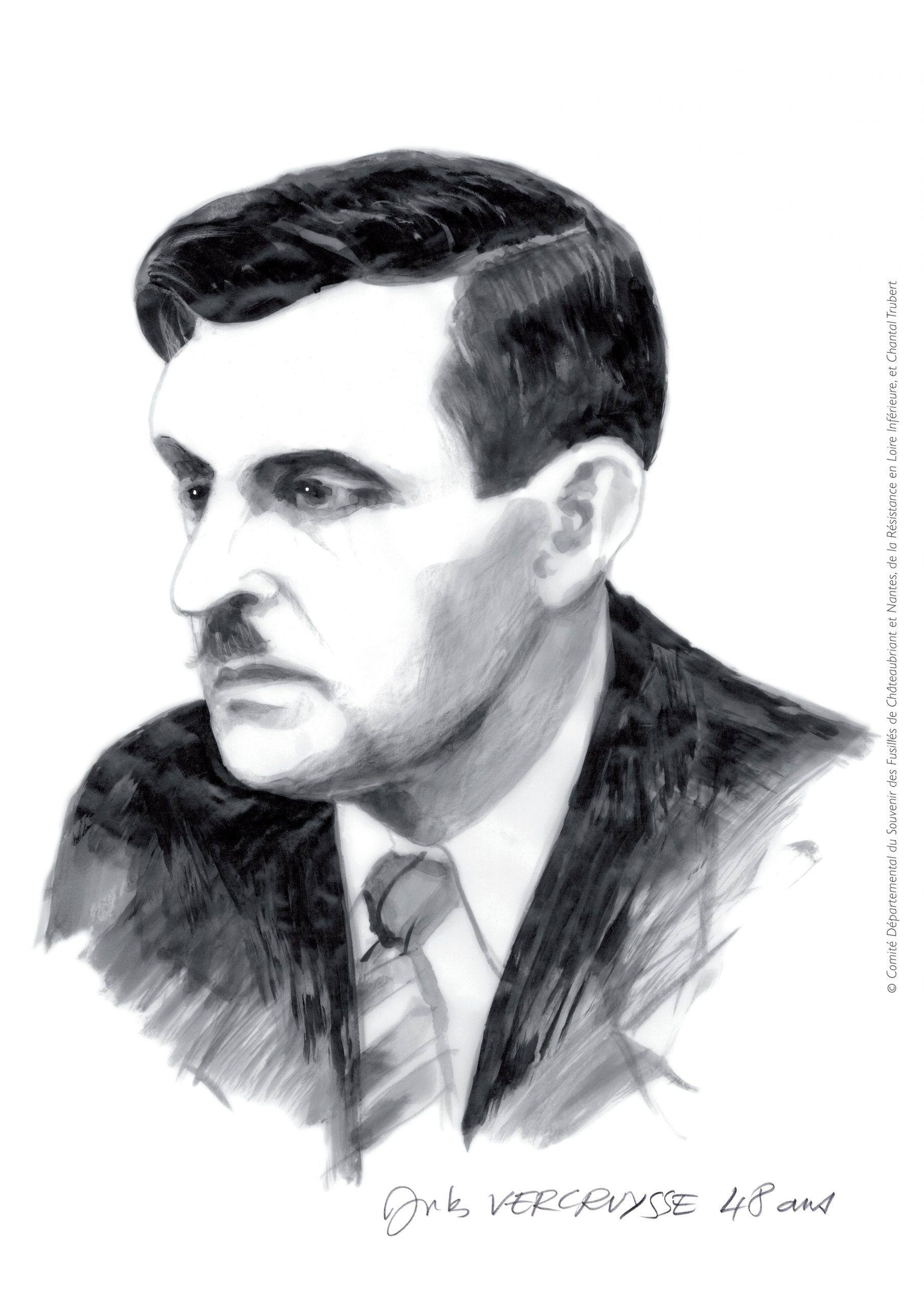

Jules VERCRUYSSE

Né le 1er mai 1893 à Roncq (Nord), fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à Châteaubriant (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), ouvrier du textile ; militant syndicaliste ; militant communiste.

Fils d’un tisserand et d’une ménagère née en Belgique, Jules Vercruysse travailla toute sa vie dans l’industrie textile. Il combattit pendant la Première Guerre mondiale et en revint blessé avec une large cicatrice sur le côté droit du visage. Sa conduite lui valut la Croix de guerre et la Médaille militaire. Dans les années qui suivirent, Jules Vercruysse milita activement à l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC).

Selon Fernand Grenier, qui eut avec lui de longues discussions au camp de Châteaubriant, ce furent « la haine de la guerre pour les capitalistes, la féroce exploitation des ouvriers du textile par l’un des patronats les plus rapaces de France, la flamme prodigieuse de la révolution d’Octobre » qui conduisirent Jules Vercruysse au communisme, et sans doute adhéra-t-il au Parti communiste dès le début des années 1920. Militant à Asnières (Seine, Hauts-de-Seine), il fut l’un des animateurs de la liste du Bloc ouvrier et paysan lors des élections municipales des 5 et 12 mai 1929. Au second tour, il recueillit 2 303 voix sur 14 462 inscrits.

Secrétaire du syndicat unitaire du textile de la Seine en 1929, il entra à la commission exécutive de la Fédération unitaire du Textile la même année. Jules Vercruysse avait été élu à la commission exécutive de la 20e Union régionale de la CGTU en 1928, sur la liste Nilès. Membre de la commission exécutive de la CGTU de 1931 à 1933, il fut l’un des délégués de la Fédération du Textile au VIe congrès de la CGTU (Paris, 8-14 novembre 1931) et au XXIVe congrès de la CGT (Toulouse, 2-5 mars 1936). Secrétaire de la Fédération CGTU du Textile à partir de 1936, il fut élu secrétaire de la nouvelle fédération au congrès de l’unité du Textile, qui eut lieu à Paris du 18 au 20 juin 1937 au cours duquel il l’emporta sur Roger Paul par 11 313 voix (378 syndicats) contre 2 341 (47 syndicats).

De 1937 à 1939, Jules Vercruysse fut membre de la commission administrative de la Bourse du Travail de Paris. Il fut également conseiller prud’homme de la région parisienne (section tissus) de 1933 à 1939, fonction dont il fut déchu le 13 février 1939, et membre du Conseil national économique de 1938 à 1940. Enfin, il était secrétaire du syndicat général des ouvriers et ouvrières de la teinture et parties similaires de la région parisienne, qui fut dissous le 21 novembre 1939.

Arrêté le 5 octobre 1940, Jules Vercruysse fut interné à Aincourt (Seine-et-Oise, Val-d’Oise) puis à Fontevrault-l’Abbaye (Fontevraud, Maine-et-Loire) à partir du 4 décembre 1940 et à Clairvaux (Aube) à partir du 20 janvier 1941. Il arriva au camp de Châteaubriant (camp de Choisel), avec le groupe des « cent », le 15 mai 1941. Il a été fusillé le 22 octobre 1941 avec les « vingt-six » [autres] otages de Châteaubriant. Il écrivit sur le mur de sa baraque : « Vive le Parti communiste » quelques moments avant de mourir fusillé par les Allemands. Il laissait une femme et un fils.

Lors de son congrès de novembre 1950, la fédération CGT du Textille honora « Ceux du textile qui sont tombés dans la lutte contre le fascisme et pour l’indépendance nationale « . Les noms de Vercruysse et de Levavasseur étaient mit en valeur comme fusillés, puis suivaient 54 autres noms (cf ; lien ci-dessous):

https://maitron.fr/spip.php?article134033, notice VERCRUYSSE Jules, Joseph par Nathalie Viet-Depaule, version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière modification le 29 décembre 2019.

Par Nathalie Viet-Depaule

SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII dossier 2 (Notes Thomas Pouty). – Arch. Nat., F7/13584. – Arch. Dép. Seine. – Arch. PPo., 101. – L’Humanité, 28 avril 1929. – Le Républicain de Clichy, 18 mai 1929. – A. Gernoux, Châteaubriant et ses martyrs, Nantes, Éd. du Fleuve, 1946. – Lettres des fusillés de Châteaubriant, Amicale des anciens internés patriotes de Châteaubriant-Voves, 1954 [photo]. – F. Grenier, Ceux de Châteaubriant, Paris, Éd. Sociales, 1967. – Stéphane Courtois, La politique du PCF et ses aspects syndicaux, 1939-1944, Thèse, 3e cycle, Nanterre, 1978. – Comptes rendus des congrès cités. – Agendas BT de Paris. – Secrétariat d’État aux Anciens Combattants. – Notes Michel Dreyfus.

Le Comité départemental du souvenir des fusillés de Châteaubriant, de Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure découvre avec stupeur l’utilisation faite à Nantes du Monument aux 50 Otages et à la Résistance par certains opposants au projet gouvernemental de passe sanitaire.

Le choix de ce lieu emblématique des combats de la Résistance au nazisme et au fascisme vichyste vise à en capter les valeurs. Il s’inscrit dans un mouvement de réécriture de l’Histoire déjà observé dans les premiers rassemblements contre le passe sanitaire où d’aucuns n’ont pas hésité à s’affubler d’une étoile jaune et à utiliser une rhétorique consternante établissant des parallèles avec la Shoah, Vichy, la collaboration. Le fond de l’air est brun et il n’est pas utile d’ajouter au confusionnisme délétère ambiant.

Notre Comité partage la colère exprimée par Luc Pincaut, vice-président du Consistoire israélite de Nantes, le 18 juillet, dénonçant l’amalgame révoltant entre l’incitation à la vaccination et le port de l’étoile jaune.

Cette dérive traduit elle seulement des lacunes dues à une insuffisance de l’enseignement de l’histoire de l’école à l’université ou, moins spontanée qu’elle n’y paraît, en constitue-t-elle une falsification délibérée ? Ne vise-t-elle pas à générer de la confusion et à brouiller les termes du nécessaire débat démocratique sur les voies et moyens d’enrayer la pandémie ?

La liberté, les Résistants auxquels ce monument rend hommage, l’ont construite et lui ont donné leur vie, nous laissant cette liberté en héritage. Ils ont droit à notre respect. Le Comité départemental du souvenir appelle à raison garder et demande aux initiateurs de cette utilisation du monument de mettre fin au détournement du sens de ce lieu de mémoire.

Comité départemental du souvenir des fusillés

de Châteaubriant, Nantes et de la Résistance en Loire-inférieure

Nantes, le 27 juillet 2021

Fils d’Émile David, chaudronnier à la Compagnie des chemins de fer d’Orléans, militant communiste de longue date du département de Loire-Inférieure (Loire-Atlantique) et dirigeant du Parti communiste à la veille de la déclaration de guerre, et de Nathalie Gaugain, sans profession, Émile David était, en 1939, trésorier régional des Jeunesses communistes, secrétaire de l’organisation nantaise et l’un des plus actifs militants du cercle de Doulon. Il avait été interné à l’île d’Yeu en décembre 1939.

Le soupçonnant d’être à l’origine de distributions de tracts dans son quartier, le préfet ordonna une perquisition à son domicile le 15 février 1941. Seuls quelques documents périmés furent découverts mais Émile David fut arrêté par la police municipale nantaise le 17 février et interné au centre de séjour surveillé du Croisic avant d’être envoyé, le 2 mai 1941, au camp de Choisel à Châteaubriant.

Il fit partie des internés désignés comme otages à la suite de l’exécution par Gilbert Brustlein du lieutenant-colonel Hotz, commandant de la place de Nantes. Sa lettre à ses parents terminée, il écrivit sur l’une des parois de sa baraque : « Les vingt-sept qui vont mourir gardent leur courage et leur espoir en la lutte finale et la victoire de l’URSS, libératrice des peuples opprimés. » Une cellule communiste nantaise porte son nom. De même qu’un rond-point dans le quartier Doulon à Nantes.

Il laissa une dernière lettre :

» Ma chère petite maman adorée,

Et mon petit frère René, ainsi que mon cher papa,

A l’heure où tu recevras ces quelques mots, je serai loin de vous et pour toujours. En effet, il est 1h30 et les Allemands viennent nous chercher pour être transportés vers une destination inconnue.

Je vais vous dire tout de suite que je dois être fusillé, ainsi que 26 autres camarades. Nous mourrons avec l’espoir que ceux qui resteront aurons la liberté et et le bien-être.

Mes dernières pensées sont celles-ci : j’ai fait une paire de sabots à trèfle à quatre feuilles pour toi chère maman ; et l’hydravion pour mon cher petit frère. Je n’ai rien pour Suzanne. Je demanderai qu’une partie de mes photos lui soit remise. Bien triste souvenir que cette lettre, mais mourir à présent ou plus tard, cela n’a pas d’importance.

Ne t’en fais pas, maman, et garde ta force et ton courage, car songe qu’il y a mon frère, mon cher petit René à élever. Toutes mes affaires te seront transmises et tout mon matériel.

Adieu, ma chère petite maman, et adieu aussi à toi mon cher René.

Je n’écris pas à papa, car cela le chagrinera assez vite. Adieu, une dernière fois et songez que tous mes camarades pensent à vous.

Adieu, mon bon papa ; je vous ai toujours aimés malgré que je vous aie fait beaucoup de peine.*

Adieu, adieu à tous. »

SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII, dossier 2 (Notes Thomas Pouty). – Arch. Dép. Loire-Atlantique, 270W485, 270W501, 270W499.- Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, Éd. Sociales, 1961. – Guy Haudebourg, Le PCF en Loire-Inférieure à la Libération (1944-1947), mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Nantes, 1987. – Le Sang de l’étranger, op. cit. — État civil.

Guy Haudebourg

Fils de Joseph Blot, couvreur, et d’Eugénie Menet, lingère, marié, père de deux enfants, Joseph Blot travaillait comme entrepreneur en literie. Il était conseiller prud’homal. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, il assurait la fonction de vice-président des « Marins « combattants » .Il s’engagea dans la résistance gaulliste et appartenait au groupe Foch, puis Bouvron de Nantes, réseau Georges-France 31 dirigé par Alexandre Fourny qui organisait avec ses réseaux d’anciens combattants le transfert de soldats anglais vers la zone libre et l’évasion de nombreux prisonniers. Il fut arrêté, le 15 janvier 1941 à Nantes, par l’Abwehr, accusé « d’aide à l’évasion de prisonniers de guerre, résistance et intelligence avec l’ennemi », puis libéré le 18 février, repris le 3 mars 1941 et placé au secret le 22 avril. Incarcéré à la prison des Rochettes, puis à la prison Lafayette, il fut condamné, le 15 juillet 1941, à trois ans de réclusion par le tribunal allemand FK 518 de Nantes.

À la suite de l’attentat meurtrier par des résistants contre le feldkommandant de Loire-Inférieure Karl Hotz, le 20 octobre 1941, il fut désigné comme otage dans « le groupe des 50 », en fait 48, fusillés à Châteaubriant, au Mont-Valérien et à Nantes. Joseph Blot a été fusillé au terrain du Bêle à Nantes, le 22 octobre aux côtés de quinze otages, dont les membres de son groupe des anciens combattants : Léon Jost, Alexandre Fourny, Auguste Blouin, Paul Birien.

Leurs noms ont été gravés sur le monument commémoratif aux 50 otages et sur celui du Bêle. Joseph Blot est médaillé de la Résistance.

SOURCES : DAVCC, Caen, Notes Thomas Pouty. – J.-M. Berlière et F. Liaigre Le sang des communistes, Fayard, 2004. – Jean-Pierre Sauvage, Xavier Trochu, Mémorial des victimes de la persécution allemande en Loire-Inférieure 1940-1945, 2001. — État civil.

Annie Pennetier, Françoise Strauss