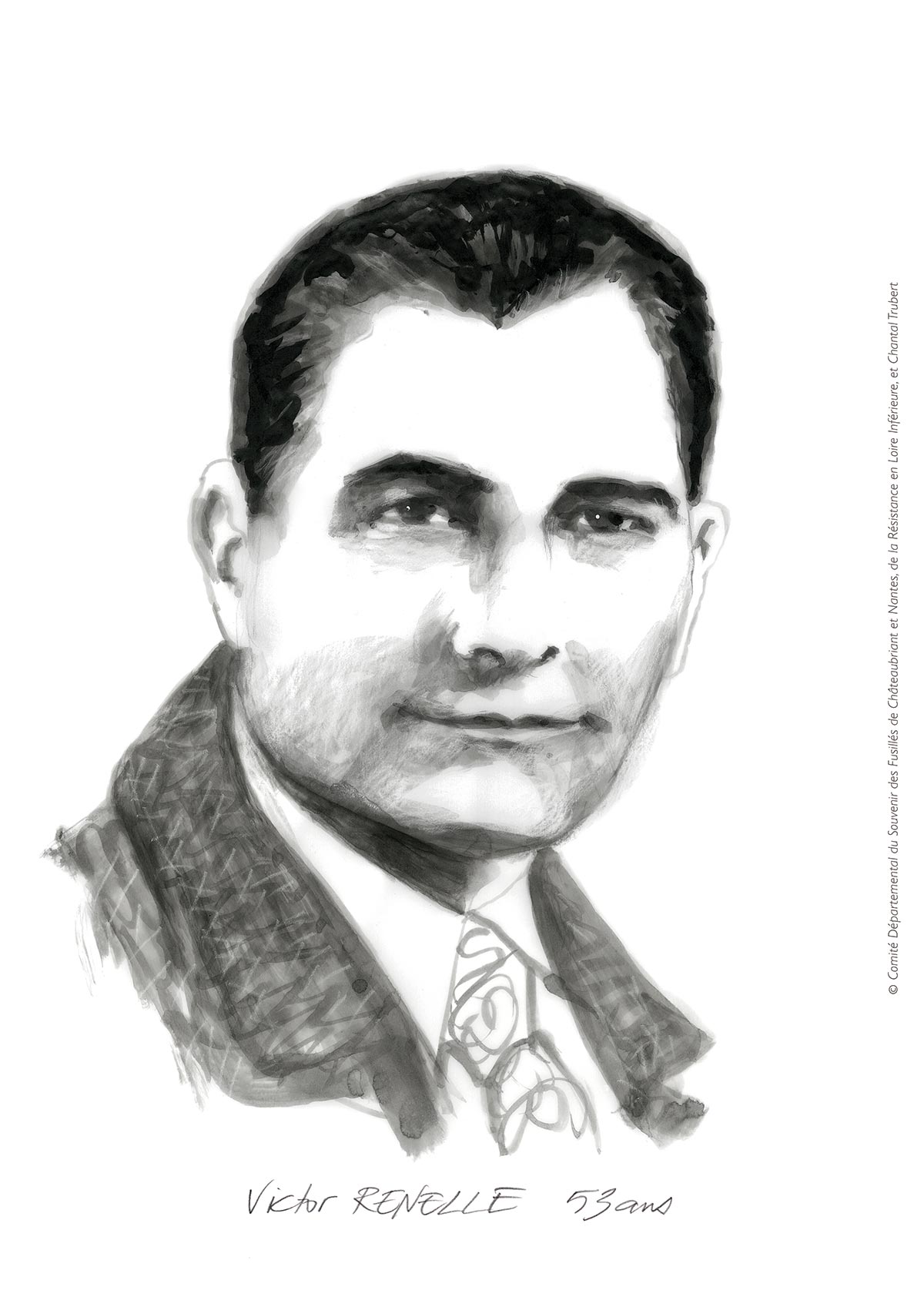

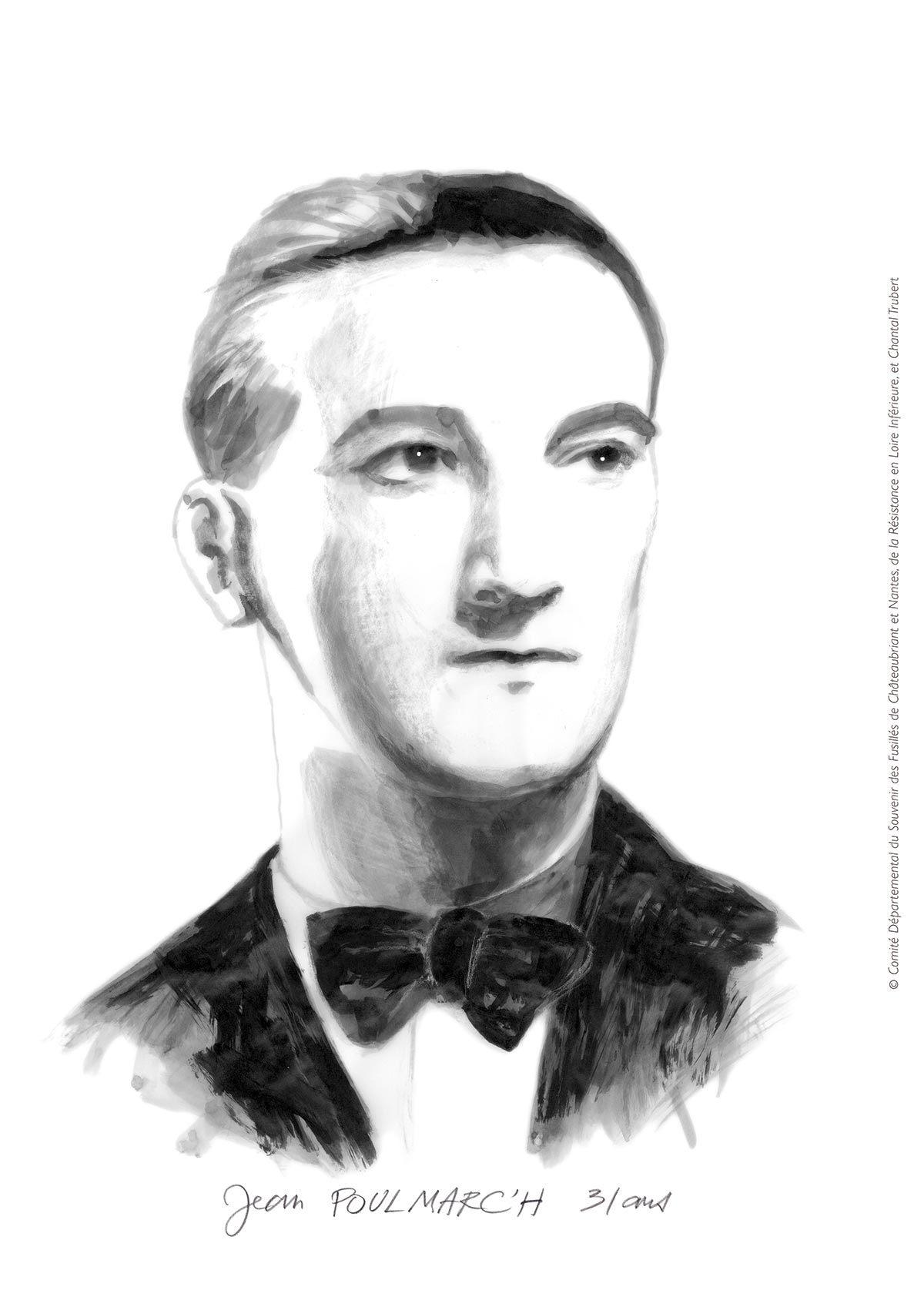

POULMARCH (ou POULMARC’H) Jean, Marie

Fils d’un cheminot breton, Guillaume Poulmarch, et de Marie Rucard, fixés à Dreux (Eure-et-Loir), Jean Poulmarch obtint son brevet élémentaire puis entra un temps aux chemins de fer. Il adhéra tout jeune à la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) et aux Jeunesses communistes. À partir de 1933, il fit un séjour de treize mois en Union soviétique. En septembre 1935, il représentait les « jeunes syndiqués » au VIIIe congrès de la CGTU qui se tint à Issy-les-Moulineaux (Seine, Hauts-de-Seine) ; lors de ce congrès, il fut élu à la commission exécutive.

Fils d’un cheminot breton, Guillaume Poulmarch, et de Marie Rucard, fixés à Dreux (Eure-et-Loir), Jean Poulmarch obtint son brevet élémentaire puis entra un temps aux chemins de fer. Il adhéra tout jeune à la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) et aux Jeunesses communistes. À partir de 1933, il fit un séjour de treize mois en Union soviétique. En septembre 1935, il représentait les « jeunes syndiqués » au VIIIe congrès de la CGTU qui se tint à Issy-les-Moulineaux (Seine, Hauts-de-Seine) ; lors de ce congrès, il fut élu à la commission exécutive.

Marié à Laurence Harel, il eut un fils, Claude, né en septembre 1935.

En 1936, il devint membre du comité central des Jeunesses communistes. Deux ans plus tard, il accéda aux fonctions de secrétaire général du syndicat CGT des produits chimiques de la région parisienne, puis devint membre de la commission exécutive de la Fédération CGT de la chimie. Il fut membre du Conseil national économique de 1936 à 1940 (13e, devenue 15e section professionnelle – industries chimiques). Il avait été élu membre de la commission exécutive de l’Union des syndicats de la région parisienne en 1937 et entra à la commission administrative de la CGT en 1938. Il fut l’un des délégués de la Fédération des produits chimiques au XXVe congrès national de la CGT, qui se tint du 14 au 17 novembre 1938.

Mobilisé en 1939 à Constantine (Algérie), démobilisé en septembre 1940, il se rendit à Dreux voir sa famille, puis à Paris, où il milita clandestinement pour le Parti communiste. Arrêté par un inspecteur de la police française, le 5 octobre 1940 à son domicile d’Ivry-sur-Seine (Seine, Val-de-Marne) situé 40 rue Marat, il fut interné à Aincourt (Seine-et-Oise, Val-d’Oise) d’octobre à décembre 1940, puis emprisonné à Fontevrault-l’Abbaye (Fontevraud, Maine-et-Loire) jusqu’en janvier, à Clairvaux (Aube) jusqu’en mai et enfin à Châteaubriant, où il fut dirigé le 15 mai 1941. Jean Poulmarch a été fusillé comme otage le 22 octobre 1941, à la Sablière, avec 27 autres otages.

La mention « Mort pour la France » fut ajoutée à son acte de décès en janvier 1951. Le titre d’Interné Politique (IP) lui fut attribué, mais celui d’Interné Résistant (IR) fut refusé, en avril 1955 ; sa femme adressa un recours gracieux contre cette décision le 6 juin.

Son nom figure sur neuf plaques ou monuments commémoratifs, à Dreux, Châteaubriant, Nantes « Aux 50 otages », Les Lilas, Bagneux et Montreuil. Une rue du Petit-Ivry, à Ivry-sur-Seine, porte également son nom ainsi qu’une rue de Paris Xe arr. La crêche départementale d’Ivry porte le nom de Jean-Marie Poulmarch

Sa femme, Laurence, poursuivit son action à la Fédération CGT des produits chimiques et présenta le rapport féminin au congrès de mai 1948.

……………………………………………………………………………

| Dernière lettre

Jean Poulmarch à son épouse

Châteaubriant, camp de Choisel (Loire-Inférieure)

22 octobre 1941

Châteaubriant, le 22 octobre 1941

Ma petite Lolo chérie,

Je m’excuse de la peine immense que je vais te causer : je vais mourir. Otage des Allemands, dans quelques minutes, dans quelques heures au maximum, je vais être fusillé. Tu verras, hélas, dans la presse, la longue liste des copains qui, innocents comme moi, vont donner bêtement leur vie.

Du courage, j’en ai à revendre ! Mes amis aussi sont admirables devant la mort. C’est surtout à toi que je veux m’adresser pour les tourments, la douleur infinie que cette nouvelle va te causer.

Sois forte, chérie. Tu es jeune encore, ne te laisse pas sombrer dans la tristesse et le découragement. Refais ta vie en gardant au coeur le souvenir impérissable de celui qui t’a aimée jusqu’à son dernier souffle. Élève notre fils chéri dans l’esprit qui fut celui de toute ma vie, qu’il devienne un homme libre, épris de justice, attaché à défense des faibles, ce sera la meilleure vengeance.

Console mes parents chéris, ma maman et mon papa que j’ai aimés de mon mieux. Qu’ils soient forts devant l’adversité. Embrasse-les et : mets tout ton cœur.

Pauvre Marguerite, pauvre Jeanne, je regrette le chagrin que je leur causer. Je les aimais bien et elles me le rendaient au mieux.

À tous, adresse mon salut ; apporte-leur ma confiance inébranlable en la victoire prochaine. L’heure n’est plus aux pleurnicheries et à la passivité ; l’heure est à la lutte impitoyable pour la libération de la France et de son peuple glorieux.

Jusqu’à ma mort, j’ai lutté. Je suis fier de ma vie et je ne doute pas que mon sacrifice, comme celui de mes camarades, ne soit pas vain.

Excuse-moi, j’écris sur mes genoux ; mais ne crois pas que je tremble.

Chérie, encore une fois, si tu trouves un compagnon pour poursuivre ta vie, ton Jean n’hésite pas à te dire : « Prends-le ! » Essuie tes pleurs ; ressaisis-toi et poursuis ta vie courageusement.

Que notre Claude sache comment son père est mort et qu’il poursuive la route que son père a tracée.

Ma petite femme, je t’embrasse une dernière fois. Que mes baisers soient les plus ardents, qu’ils soient le témoignage de mon attachement dernier.

Embrasse encore papa, maman, Marguerite, Jeanne, notre pauvre chéri, ta brave et admirable maman ; embrasse René, Suzanne, Jacqueline, Lise et tous les amis qui nous sont chers.

Adieu, pauvre petite, mais courage, courage. Ton mari tombera. la tête haute, le coeur solide, confiant dans l’avenir de bonheur qui régnera dans le monde.

Vive le communisme ;

Vive la France libre, forte et heureuse.

Jean. |

Pour citer cet article :

https://maitron.fr/spip.php?article74809, notice POULMARCH (ou POULMARC’H) Jean, Marie par Claude Pennetier, Nathalie Viet-Depaule, version mise en ligne le 16 octobre 2009, dernière modification le 20 juillet 2021.

SOURCES : AVCC, Caen, B VIII (Notes Thomas Pouty). – Arch. com. Ivry-sur-Seine. – Alfred Gernoux, Châteaubriant et ses martyrs, Nantes, Éd. du Fleuve, 1946. – Lettres des fusillés de Châteaubriant, Amicale des anciens internés patriotes de Châteaubriant-Voves, 1954 [Iconographie]. – Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, Éd. Sociales, 1967 [Iconographie]. – Guy Krivopissko, Vivre à en mourir, op. cit. — Témoignage de son fils Claude. – La Vie ouvrière, juin 1948.

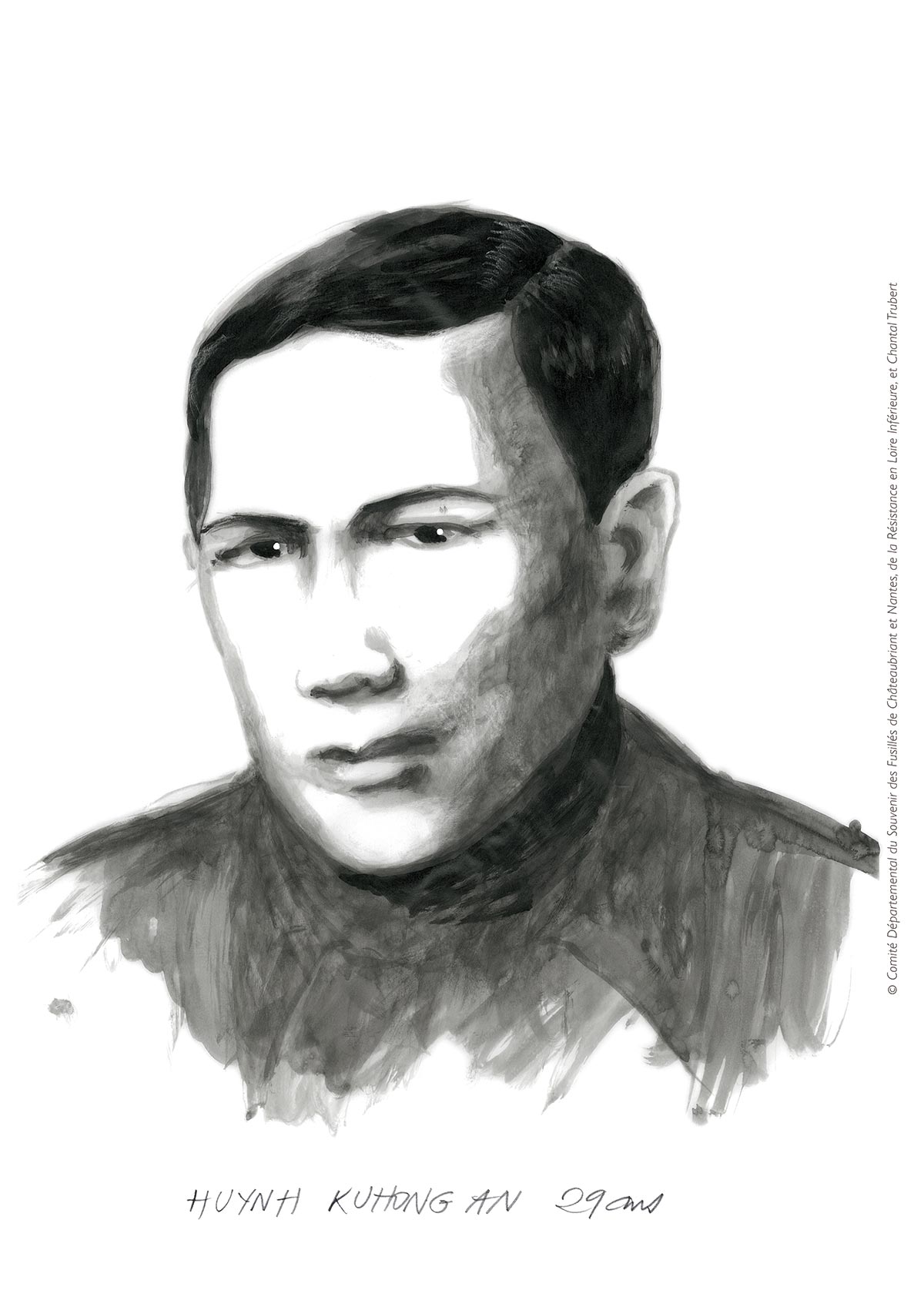

Le père de Khuong An Huynh dirigeait une école à Saïgon. Son fils se rendit en France à l’âge de douze ans, fut interne au lycée du Parc de Lyon et sortit ensuite de la faculté de Toulouse licencié ès lettres.

Le père de Khuong An Huynh dirigeait une école à Saïgon. Son fils se rendit en France à l’âge de douze ans, fut interne au lycée du Parc de Lyon et sortit ensuite de la faculté de Toulouse licencié ès lettres.

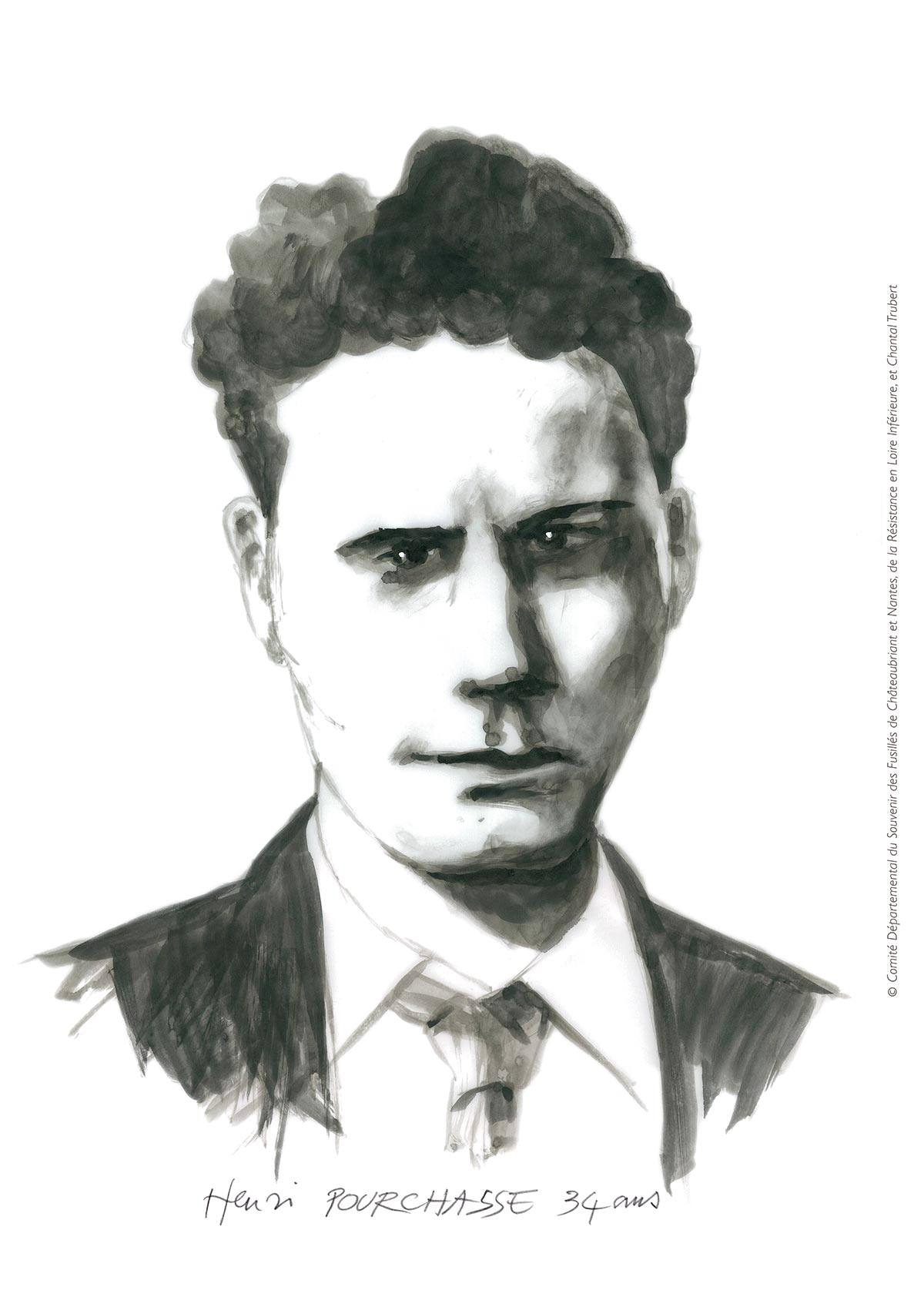

Fils d’un menuisier et d’une couturière, Henri Pourchasse exerça différents métiers : ébéniste, emballeur et chauffeur. Il habita Paris puis Vitry-sur-Seine (Seine, Val-de-Marne), avant de s’installer en 1938 aux HBM Marat à Ivry-sur-Seine. Métallurgiste, secrétaire adjoint du syndicat de la section technique des machines à la Ville de Paris, il était également secrétaire de la cellule communiste de l’usine des Eaux. Il était membre du bureau de section d’Ivry.

Fils d’un menuisier et d’une couturière, Henri Pourchasse exerça différents métiers : ébéniste, emballeur et chauffeur. Il habita Paris puis Vitry-sur-Seine (Seine, Val-de-Marne), avant de s’installer en 1938 aux HBM Marat à Ivry-sur-Seine. Métallurgiste, secrétaire adjoint du syndicat de la section technique des machines à la Ville de Paris, il était également secrétaire de la cellule communiste de l’usine des Eaux. Il était membre du bureau de section d’Ivry.

Petit-fils d’un cultivateur et fils d’un garde-barrière, Henri Barthélemy participa à des réunions socialistes et syndicalistes avant la Première Guerre mondiale. Au congrès constitutif de l’Union départementale CGT, tenue à Niort (Deux-Sèvres) le 13 juillet 1913, il fut élu trésorier adjoint. Après la scission de Tours en 1920, il passa au Parti communiste dont il demeura adhérent jusqu’à sa mort.

Petit-fils d’un cultivateur et fils d’un garde-barrière, Henri Barthélemy participa à des réunions socialistes et syndicalistes avant la Première Guerre mondiale. Au congrès constitutif de l’Union départementale CGT, tenue à Niort (Deux-Sèvres) le 13 juillet 1913, il fut élu trésorier adjoint. Après la scission de Tours en 1920, il passa au Parti communiste dont il demeura adhérent jusqu’à sa mort.

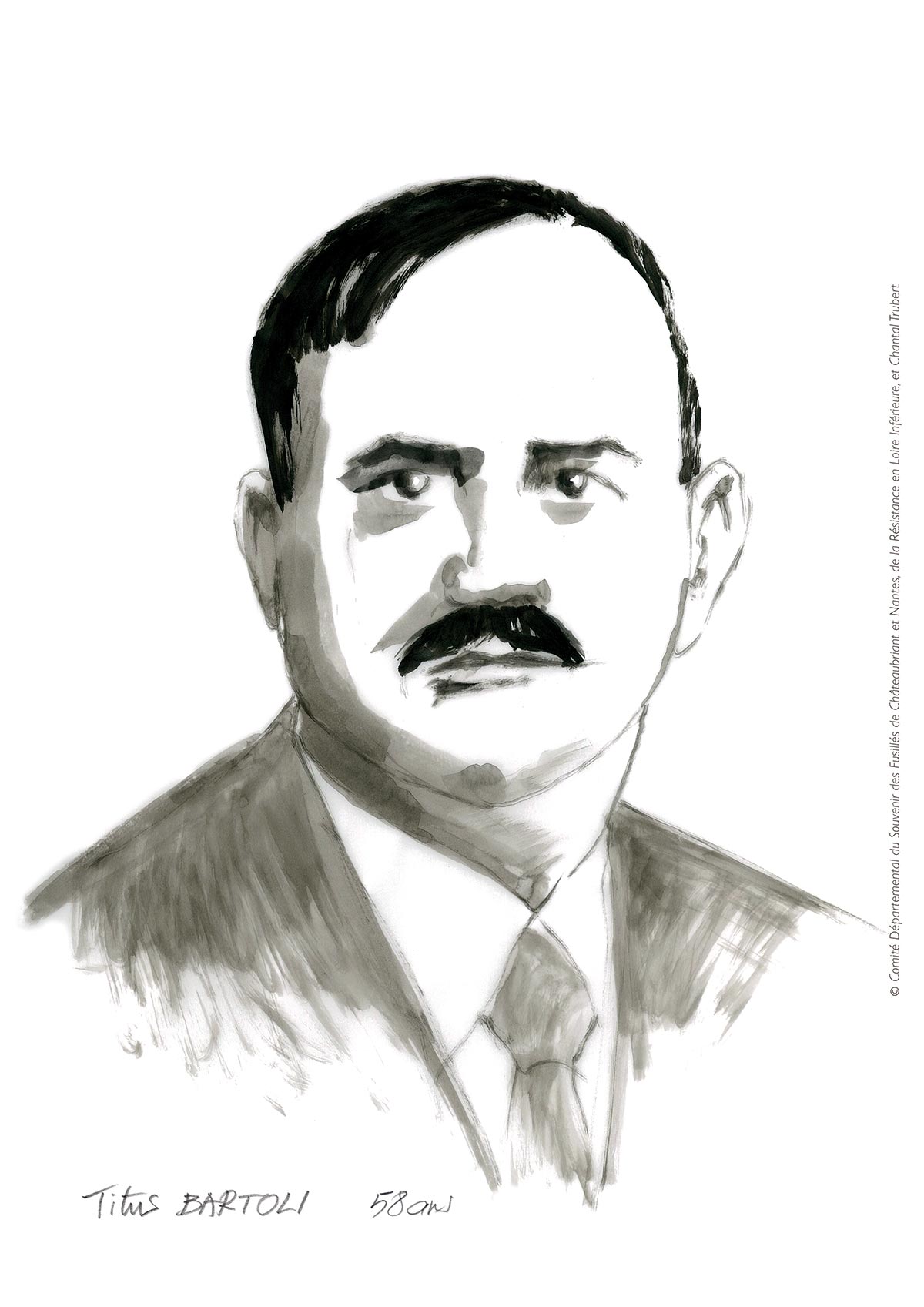

Fils de Constantin Bartoli et d’Angélique Santoni, Titus Bartoli adhéra au Parti communiste après le congrès de Tours.

Fils de Constantin Bartoli et d’Angélique Santoni, Titus Bartoli adhéra au Parti communiste après le congrès de Tours. Fils de Henri Kérivel, marin, et de Marie Anne Quéau, ménagère, Eugène Kérivel, capitaine côtier dans le service des Ponts et Chaussées, s’était marié le 6 avril 1920 dans sa ville natale avec Léoncie Le Doaré. Il militait, dès 1930, au Parti communiste et à la CGTU dans sa ville natale. Peu avant la guerre il fut muté à Basse-Indre, près de Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), où il était domicilié 8 quai Jeanne d’Arc. Il participa avec sa femme à la constitution du Parti communiste clandestin et organisa la résistance locale. Il fut arrêté le 24 juillet 1941 à Saint-Nazaire, pour propagande antinazie et diffusion de tracts. Il fut un des premiers internés politiques du camp de Châteaubriant (camp de Choisel) et fit partie, le 22 octobre 1941, des « vingt-sept fusillés » comme otage, en représailles à l’exécution du commandant Karl Hotz à Nantes, du 22 octobre 1942.

Fils de Henri Kérivel, marin, et de Marie Anne Quéau, ménagère, Eugène Kérivel, capitaine côtier dans le service des Ponts et Chaussées, s’était marié le 6 avril 1920 dans sa ville natale avec Léoncie Le Doaré. Il militait, dès 1930, au Parti communiste et à la CGTU dans sa ville natale. Peu avant la guerre il fut muté à Basse-Indre, près de Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), où il était domicilié 8 quai Jeanne d’Arc. Il participa avec sa femme à la constitution du Parti communiste clandestin et organisa la résistance locale. Il fut arrêté le 24 juillet 1941 à Saint-Nazaire, pour propagande antinazie et diffusion de tracts. Il fut un des premiers internés politiques du camp de Châteaubriant (camp de Choisel) et fit partie, le 22 octobre 1941, des « vingt-sept fusillés » comme otage, en représailles à l’exécution du commandant Karl Hotz à Nantes, du 22 octobre 1942.

Fils d’un rédacteur au ministère des Finances, Claude Lalet se destinait au journalisme et aimait la poésie. Élève au lycée Rollin (Jacques Decour) depuis 1930, il fut en 1935-1936 aux lycéens antifascistes, dit-il lors de son interrogatoire par la police. Il était, en 1937, membre de l’Union des étudiants communistes (UEC) et aurait été responsable, avec Olivier Souef, des étudiants communistes de la Sorbonne vers 1940. Selon son épouse, Eugénie Lalet-Lory, il n’était plus lié au Parti communiste lorsqu’il fut arrêté le 25 novembre avec elle et Maurice Delon, ce qui semble étonnant. Il n’est pas exclu qu’il ait eu des réserves par rapport à l’orientation refus de « guerre impérialiste » de l’Internationale communiste.

Fils d’un rédacteur au ministère des Finances, Claude Lalet se destinait au journalisme et aimait la poésie. Élève au lycée Rollin (Jacques Decour) depuis 1930, il fut en 1935-1936 aux lycéens antifascistes, dit-il lors de son interrogatoire par la police. Il était, en 1937, membre de l’Union des étudiants communistes (UEC) et aurait été responsable, avec Olivier Souef, des étudiants communistes de la Sorbonne vers 1940. Selon son épouse, Eugénie Lalet-Lory, il n’était plus lié au Parti communiste lorsqu’il fut arrêté le 25 novembre avec elle et Maurice Delon, ce qui semble étonnant. Il n’est pas exclu qu’il ait eu des réserves par rapport à l’orientation refus de « guerre impérialiste » de l’Internationale communiste.