Un millier de personnes commémorent le 84ème anniversaire des fusillades de l’octobre sanglant 1941

Le 22 octobre 1941, jour des fusillades des 27 de Châteaubriant, selon les témoignages recueillis par Fernand Grenier, le temps était superbe, mais c’est sous une pluie battante qu’un millier de personnes se sont rassemblées, ce dimanche 19 octobre 2025, dans la carrière de la Sablière sur le lieu même où trois salves ont ôté la vie à ces otages. Avec la volonté farouche de ne pas oublier.

Un vibrant hommage leur a été rendu en présence du préfet de Loire-Atlantique, préfet des Pays de la Loire M. Fabrice Rigoulet-Roze, de M. Michel Ménard, président du conseil départemental, de M. Alain Hunault maire de Châteaubriant et président de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval et son adjointe Mme Catherine Ciron, de M. Aymeric Seassau, vice-président de Nantes métropole, de M. Jean-Claude Raux, député (autres élus ?) M. Stéphane Peu, co-président du groupe GDR à l’Assemblée nationale représentait la direction nationale du PCF, la CGT était représentée par Dominique Besson-Milord et Fabrice David, secrétaire de l’Union départementale, Assan Lakehoul, secrétaire national du Mouvement de la Jeunesse communiste et Camille Mongin, secrétaire de l’Union des étudiants communistes étaient présents ainsi que Robin Salecroix, secrétaire départemental du PCF.

Ces personnalités avaient été accueilles par Carine-Picard-Nilès, présidente de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, Christian Retailleau, président du Comité départemental du souvenir, Serge Adry, président du comité local et Jean-Luc Le Drenn, président du comité d’Indre. De nombreux élus des villes d’où étaient originaires les otages étaient présents, de même que les responsables des syndicats auxquels ils appartenaient et de nombreux militants associatifs.

Après le déroulement protocolaire de la cérémonie : appel des noms des fusillés, dépôt de dizaines de gerbes, appel aux morts, La Marseillaise puis le Chant des partisans, salut aux porte-drapeaux, plus d’une centaine de jeunes qui ont participé au projet pédagogique de collecte de terres de lieux d’internement, de résistance ou de déportation , venus de Nantes, Angers, Aubervilliers ou Gennevilliers avec leurs enseignants ont procédé au dépôt de ces terres dans les alvéoles sous la stèle.

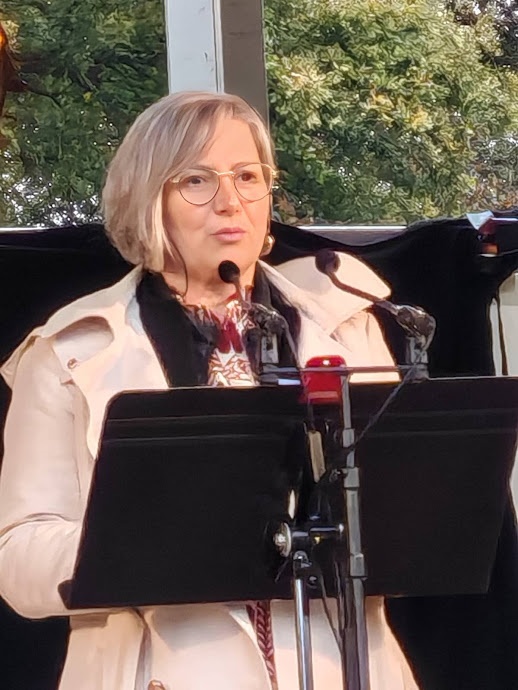

Carine Picard-Nilès a ouvert la seconde partie de la commémoration en rappelant le contexte dans lequel ces hommes – les 27 de Châteaubriant, les 16 de Nantes et les 5 du Mont-Valérien – « ont été choisis par des ministres aux ordres du gouvernement de Vichy, à la botte des Allemands pour écraser des indésirables » Elle a appelé à « continuer à transmettre leur combat contre le fascisme, l’antisémitisme, le racisme et la haine pour que leur mort serve à quelque chose ». Elle a annoncé le lancement d’une grande souscription pour rénover le site et le musée, concluant « Un présent sans passé n’a pas d’avenir. Alors résistons encore et encore pour être dignes d’eux et d’elles. »

https://resistance-44.fr/wp-content/uploads/2025/11/Intro-CNP-19-10-25_reluNB-1.docx

Puis Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis et co-président avec Emeline K/Bidi du groupe Gauche démocratique et républicaine (GDR) à l’Assemblée nationale a pris la parole. Il a évoqué, s’appuyant sur « chacune des lettres qu’ils écrivent à leur famille ce 22 octobre 1941, il y a l’amour de la France, la fierté de la justesse du combat mené, la fidélité à leurs idéaux révolutionnaires et l’espoir de lendemains qui chantent pour leurs familles, pour leur pays ». Après s’être félicité de l‘entrée de Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon « rétablissant une réalité historique sur la résistance communiste » il a ajouté, sous les applaudissements du public, que « Martha Desrumaux, Marie-Claude Vaillant-Couturier et tant d’autres femmes, résistantes communistes, y auraient aussi leur place aux côtés de Geneviève Anthonioz -De Gaulle et Berty Albrecht. » Il a conclu en évoquant les propos et attitudes députés RN auxquels il ne faut rien céder car «ils sont les héritiers politiques de ceux qui ont désigné les otages, qui ont arrêté les juifs, qui ont fait honte à la France. »

L’évocation artistique intitulée Paix et Liberté a conclu ce temps d’hommage. Les chorales Méli-Mélo de Châteaubriant, Chœur et Mouvement, EchoSonora de Seine-Saint-Denis, accompagnées des élèves d’une classe de CM2 de l’école La Rose des vents d’Erbray ont transmis leur passion musicale, chanté la victoire de 1945, mêlant des lettres de fusillés et des poèmes en apportant une note d’espoir pour un monde meilleur.