Le Comité départemental du souvenir des fusillés de Châteaubriant, de Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure découvre avec stupeur l’utilisation faite à Nantes du Monument aux 50 Otages et à la Résistance par certains opposants au projet gouvernemental de passe sanitaire.

Le choix de ce lieu emblématique des combats de la Résistance au nazisme et au fascisme vichyste vise à en capter les valeurs. Il s’inscrit dans un mouvement de réécriture de l’Histoire déjà observé dans les premiers rassemblements contre le passe sanitaire où d’aucuns n’ont pas hésité à s’affubler d’une étoile jaune et à utiliser une rhétorique consternante établissant des parallèles avec la Shoah, Vichy, la collaboration. Le fond de l’air est brun et il n’est pas utile d’ajouter au confusionnisme délétère ambiant.

Notre Comité partage la colère exprimée par Luc Pincaut, vice-président du Consistoire israélite de Nantes, le 18 juillet, dénonçant l’amalgame révoltant entre l’incitation à la vaccination et le port de l’étoile jaune.

Cette dérive traduit elle seulement des lacunes dues à une insuffisance de l’enseignement de l’histoire de l’école à l’université ou, moins spontanée qu’elle n’y paraît, en constitue-t-elle une falsification délibérée ? Ne vise-t-elle pas à générer de la confusion et à brouiller les termes du nécessaire débat démocratique sur les voies et moyens d’enrayer la pandémie ?

La liberté, les Résistants auxquels ce monument rend hommage, l’ont construite et lui ont donné leur vie, nous laissant cette liberté en héritage. Ils ont droit à notre respect. Le Comité départemental du souvenir appelle à raison garder et demande aux initiateurs de cette utilisation du monument de mettre fin au détournement du sens de ce lieu de mémoire.

Comité départemental du souvenir des fusillés

de Châteaubriant, Nantes et de la Résistance en Loire-inférieure

Nantes, le 28 juillet 2021

Hitler est sûr de gagner en quelques semaines : pour lui, les Russes sont des sous-hommes, l’Armée Rouge a été dévastée par les purges staliniennes de 1938, l’URSS est un pays archaïque. La campagne de Russie est donc militairement sous-préparée : on envoie moins d’hommes et d’armes que pour la campagne de France, on ne se préoccupe pas de logistique, on ne prévoit que quelques mois de réserves de munitions et d’essence, il n’y a pas de plan B prévu. La guerre doit être ga-gnée en 4 semaines, l’Allemagne mettra ainsi la main sur l’industrie lourde soviétique et les puits pétroliers du Caucase.

Les considérations militaires sont donc secondaires. L’objectif premier est l’élimination méthodique et sans pitié de la population slave. C’est une guerre d’anéantissement, à la brutalité sans limites, bien plus encore qu’en Pologne. Les ordres sont clairs : la Wehrmacht doit participer à l’anéantissement du bolchévisme. Les commissaires politiques et militaires sont fusillés sur le champ. Les prisonniers de guerre ne doivent pas être nourris : aucune ration allemande ne doit être gaspillée pour eux, leur nourriture doit être prise sur le pays. Quatre Einsatzgruppen ont été créés, sous la direction SS, pour soulager l’armée dans l’élimination des Juifs et des communistes. Les populations civiles sont pillées, les ressources alimentaires sont confisquées pour nourrir l’armée allemande et être envoyées en Allemagne.

Aucune réaction de l’Etat-Major : il est d’accord. Les généraux qui avaient protesté contre les crimes commis en Pologne adhèrent à ce type nouveau de guerre. La longue préparation psychologique et idéologique a totalement déshumanisé l’adversaire, d’autant que l’armée de 1941 est beaucoup plus politisée que l’armée de 1939.

Les premiers résultats confortent l’optimisme d’Hitler : apparemment, dès le 3-4 juillet, la guerre est gagnée, des millions de soldats soviétiques ont été encerclés et faits prisonniers. Hitler commence à prévoir l’organisation de ce nouvel espace : tous les Juifs et environ 17 millions de Slaves doivent être immédiatement exterminés (il y a une trentaine de millions de bouches à nourrir en trop), une trentaine d’autres millions devra être expulsée vers la Sibérie, les autres seront les nouveaux esclaves.

En fait, la guerre-éclair est un échec. La résistance soviétique a été acharnée et les pertes allemandes, humaines comme matérielles, sont bien plus lourdes que prévu. En quelques semaines, plus de la moitié de la capacité allemande blindée, humaine, aérienne a disparu. Ces pertes massives ne peuvent être compensées, alors qu’en face l’adversaire semble pouvoir renouveler ses pertes pourtant monstrueuses sans limites, qu’elles soient humaines et matérielles. L’industrie sur laquelle comptaient les Allemands a été évacuée au-delà de l’Oural, grâce à une opération de transfert général menée en quelques jours.

Les Allemands ont sous-estimé la valeur de l’armée soviétique, en quantité (ils pensaient faire face à 200 divisions, en fait ils ont dû en affronter 360, inlassablement renouvelées par des forces fraiches, alors que toutes les réserves allemandes sont épuisées le 1er octobre) et qualitativement : avions et chars sont supérieurs aux matériels allemands, et surtout bien plus nombreux. Dès la fin 1941, l’Allemagne a perdu la maitrise des airs en Urss.

Mais si dès l’échec de l’offensive sur Moscou en décembre 1941, l’Etat-Major et probablement Hitler lui-même savent que la guerre est perdue, les conséquences humaines pour la population soviétique sont catastrophiques : la partie du territoire sous occupation allemande est soumise à une politique d’extermination systématique, les prisonniers de guerre mourront rapidement : sur 3 millions de prisonniers, 2 millions sont morts de faim et de froid ; 6 mois plus tard, les officiers prisonniers sont envoyés en camps de concentration pour y être assassinés, villes et villages sont méthodiquement pillés et ravagés.

Dominique COMELLI

Historienne

Fils d’un instituteur, Pierre Guéguin (souvent orthographié par erreur Guéguen), mobilisé avec la classe 1916, resta toute sa vie marqué par les effets de la Première Guerre mondiale. Il adhéra au Parti socialiste en 1919, se trouvant encore dans l’armée. Démobilisé en 1920 avec le grade de lieutenant, il devint membre du Parti communiste après le congrès de Tours. Nommé instituteur à Quimperlé, il y créa une section de l’Association républicaine des anciens combattants dont il fut le président. Lors de l’inauguration d’un monument aux morts, le 3 juillet 1921, il prononça un discours, jugé « particulièrement violent » par les autorités, qui lui valut d’être frappé d’une sanction disciplinaire et d’être inscrit au Carnet B du Finistère. Il enseigna comme professeur de mathématiques à l’école primaire supérieure de Lorient, d’octobre 1924 à octobre 1926, date à laquelle il fut nommé à l’EPS de Concarneau (Finistère). Marié en janvier 1918 à Brest avec une employée de bureau, il eut un fils, Pierre Guéguin, instituteur également.

L’activité de Pierre Guéguin s’exerça autant dans le domaine syndical, à la Fédération unitaire de l’enseignement rattachée à la Confédération générale du travail unitaire, que sur le plan politique où il devint l’un des principaux animateurs du Parti communiste dans la région. Il parcourut le département, comme conférencier de son syndicat, traitant, en particulier, des problèmes agricoles et de la guerre. Son esprit critique l’entraîna à manifester dans le parti des opinions qui ne concordaient pas toujours avec la ligne officielle, voire à combattre avec vigueur cette ligne, dans les années 1929 et 1931 notamment. Plus tard, il défendit certes, dans le débat de tendances à l’intérieur du syndicat, les positions du parti envers la critique du courant révolutionnaire de l’École émancipée, animée par son jeune ami Marc Bourhis, mais il lui fut reproché de ne pas le faire sur un ton assez acerbe et de conserver des liens amicaux avec Marc Bourhis.

Ses contributions très denses et vigoureuses font apparaître l’auteur comme le maître à penser de son syndicat. Cependant, l’indépendance d’esprit de Pierre Guéguin se heurta souvent à la ligne du parti engagé dans un cours « gauchiste ». Il s’ensuivit fréquemment des rapports conflictuels bien connus à l’intérieur du parti mais aussi à l’extérieur. Les désaccords étaient importants aussi bien sur la question syndicale que sur celle de la laïcité. Mais ils prirent une ampleur particulière lorsque Guéguin signa avec plusieurs instituteurs communistes, le 19 novembre 1931, à Quimper, un texte qui prenait tout simplement la défense des oppositionnels exclus du parti. La résolution envoyée également à La Vérité, hebdomadaire trotskiste, fut publiée dans l’Humanité du 20 décembre sous le titre catégorique : « Écrasons les renégats ». On y lit : « Considérant que les centristes et l’opposition communiste de gauche, sur le plan national comme sur le plan international, n’ont pas quitté les positions théoriques du communisme… Qu’ils ont été exclus pour les désaccords concernant l’application pratique de l’idéologie communiste… Que leur exclusion a été faite mécaniquement, en violation de la démocratie… Demandent [les signataires] la réintégration des centristes et de l’opposition communiste de gauche dans le Parti communiste et dans l’Internationale… » La résolution porte les signatures de Signor, Guéguin, René Nicolas, Bourtigueux, Quéré, et « neuf sympathisants ».

Ces propos sont en profond divorce avec la ligne du parti « qui ne permettra à aucun de ses membres de prendre la défense des renégats qui furent exclus pour avoir été démasqués comme contre-révolutionnaires… C’est pourquoi le parti a le devoir d’exiger de ses cinq adhérents du Finistère la condamnation publique de cet ordre du jour anticommuniste ».

Si Alain Signor finit par rentrer dans le rang et s’éleva dans la hiérarchie du parti, Pierre Guéguin demeura cantonné dans une attitude oppositionnelle, affrontant, notamment dans le cadre syndical, les positions officielles du Parti dont, précisément, Alain Signor fut le porte-parole.

Pierre Guéguin fit siennes, le plus souvent, les opinions de l’École émancipée et connut assez bien les écrits de Léon Trotsky si l’on en juge par son article sur le fascisme allemand paru dans le Bulletin syndical en avril 1933. Guéguin y cita en exergue Trotsky « qui, depuis 1930, avait jeté le cri d’alarme et indiqué à la classe ouvrière organisée, les moyens propres à empêcher l’avènement du fascisme allemand ». Des avis aussi tranchés, exprimés publiquement, entraînèrent, nécessairement, de fortes tensions à Concarneau, au sein du parti. Les « variations » de Guéguin sont à mettre au compte de son désir de maintenir ses attaches avec le mouvement de masse, en dépit de ses profonds désaccords avec le parti qui, quant à lui, répugnait à se priver de la popularité de cet opposant impénitent, valeur sûre sur le plan électoral. Il fallut pour cela passer outre, assez souvent, à la résistance des cadres locaux hostiles à sa candidature.

C’est dans ces conditions qu’il fut présenté par le parti aux divers scrutins électoraux, et les résultats obtenus firent ressortir sa popularité croissante. Élu au conseil municipal de Concarneau lors du renouvellement général de 1929, il obtint plus de suffrages que le maire sortant, mais resta minoritaire. Un rapport conservé dans les archives du Komintern précise à propos des candidats aux élections législatives de 1932 : « Nous sommes avisés qu’à Concarneau une ou des cellules proposent la candidature de Guegen (trotskyste) » (RGASPI, 517 3 1366). Élu, le 14 octobre, au conseil général, il devint maire le 19 mai 1935, la municipalité sortante ne conservant que deux sièges. Aux élections législatives de mai 1936, il recueillit 6 822 voix contre 7 411 au candidat de la droite Nader qui sera accusé de l’avoir dénoncé à la police de Vichy. Présenté aux élections sénatoriales du 25 avril 1937, il ne fut pas élu. Membre du comité régional du parti (Finistère-Morbihan), Pierre Guéguin remplit les fonctions de directeur du journal La Bretagne communiste.

Sa rupture avec le Parti communiste fut complète après le Pacte germano-soviétique. À la séance du conseil municipal du 1er septembre, il condamna sévèrement le pacte. Certains conseillers communistes prirent le maire vivement à partie, le traitant de « lâche » et de « dégonflé », et Pierre Guéguin dut se frayer un passage vers la sortie protégé par quelques amis. Le Parti communiste dénonça son comportement dans un tract annonçant qu’il n’avait plus rien de commun avec le parti ni avec le communisme.

Incorporé le 5 septembre au 337e Régiment d’infanterie à Quimper, il fut néanmoins déchu de ses mandats de maire et de conseiller général par arrêté du 10 février 1940, les rapports de police et du préfet le désignant comme un élément redoutable qui n’avait nullement renié ses convictions malgré ses difficultés avec le Parti. Il avait affirmé en effet lui-même, le 2 février, à des conseillers généraux socialistes qui envisageaient d’intercéder en sa faveur « que s’il était anti-stalinien, il restait communiste ». Il s’éleva contre sa déchéance, dans une lettre datée du 11 mars 1940 au président du conseil général, rappelant sa protestation contre « le pacte de trahison » qui entraîna « nul ne l’ignore ma rupture immédiate et complète avec le Parti communiste » mais ajoutant aussi « si le Parti communiste, sur l’ordre de Staline, a brusquement renié tous ses principes, je leur suis demeuré fidèlement attaché ».

Les autorités n’avaient aucune raison de le ménager dans ces conditions et le lui firent bien sentir. Le préfet Angély suggéra de muter Pierre Guéguin dans une autre garnison, « la présence du lieutenant communiste à Quimper créant un malaise certain ». Il fut donc affecté, en mai 1940, à Guingamp. Récidivant, le préfet demanda au ministre de l’Éducation nationale de le nommer dans un autre département, ce qui conduisit à sa révocation le 2 octobre 1940. Guéguin en fut réduit à donner des leçons particulières pour subsister jusqu’à son arrestation le 2 juillet 1941 et son internement au camp Choisel à Châteaubriant.

Soumis aux attaques du PCF depuis septembre 1939, Pierre Guéguin rencontra de grandes difficultés à l’intérieur du camp où existait un collectif communiste très structuré, comprenant d’importants dirigeants venus de la région parisienne. Depuis la guerre, ses liens avec Marc Bourhis, trotskiste notoire, arrêté en même temps que lui, étaient devenus encore plus étroits, y compris sur le plan politique. Tous deux furent l’objet d’une certaine quarantaine visant plus particulièrement Guéguin, « dont la situation était encore plus pénible que la mienne », selon les dires de Marc Bourhis à sa femme. Ancien interné de Châteaubriant, membre du PCF, Eugène Kerbaul admet que « les camarades refusaient de lui parler et, très ostensiblement, lui tournaient le dos », mais déclare qu’il n’y avait pas eu de mot d’ordre de quarantaine contre Guéguin. Il est permis de s’interroger à ce sujet dans la mesure où le responsable interrégional du parti, Venise Gosnat, poursuivait à l’époque une active campagne contre la personne de Guéguin. Le témoignage de Louis Dolly précise la situation de Guéguin. Il était interrogé, en novembre 1944, par la commission des cadres qui avait trouvé dans ses affaires une carte au nom de Marie Bourhis. Il écrivit qu’il s’était rendu à Concarneau en 1938 pour visiter la colonie de vacances de Villejuif et avait à cette occasion rencontré Guéguin et Marie Bourhis : à Châteaubriant, « j’ai connu un Bourhis qui devait être le fils de l’adjoint de Concarneau [c’était en fait Marc Bourhis lui-même]. Lui comme Guéguin étaient à l’extérieur de l’organisation en raison de leur position anticommuniste. Bourhis fils, je ne lui ai jamais adressé la parole ; quant à Guéguin, le jour de son arrivée, j’ai eu une seule conversation avec lui, il […] avait de mauvais arguments pour défendre sa position ; […] Tous les deux furent fusillés le 22 octobre 1941 au camp de Châteaubriant ».

Le 13 septembre, dix-neuf internés bien sélectionnés, dont Pierre Guéguin et Marc Bourhis, furent transférés dans la baraque 19. On l’appela la baraque des intellectuels ou encore celle des otages.

À titre de représailles contre un attentat commis sur la personne d’un commandant des Feldgendarmes exécuté à Nantes, vingt-sept prisonniers de Châteaubriant furent fusillés le 22 octobre dans la carrière de La Sablière. Parmi eux, Pierre Guéguin et Marc Bourhis, calomniés la veille et présentés, ensuite, comme des membres du Parti communiste. À Concarneau, où l’on connut bien ces hommes, il y eut un certain malaise. Les communistes locaux ne purent s’empêcher de faire référence aux « erreurs politiques » de Guéguin « qui était un idéaliste, souvent aux prises avec les conceptions de la lutte de classes de notre parti », dans un article consacré à l’inhumation des corps de Bourhis et de Guéguin dans le cimetière de Concarneau, le 6 décembre 1945 (L’Aurore, hebdomadaire du PCF du 15 décembre 1945). On s’abstint les années suivantes de célébrer la mémoire de Guéguin et ce ne fut qu’à partir de 1949 que le parti lui rendit hommage chaque année sur sa tombe.

La version selon laquelle Pierre Guéguin aurait donné son adhésion à la IVe Internationale ne peut être fondée sur aucune preuve, quelles qu’aient pu être les rapprochements politiques avec Marc Bourhis pendant la guerre. Son retour au PCF pendant son internement est également inexact. L’émissaire du parti chargé de le contacter déclare qu’il eut le sentiment d’une évolution depuis septembre 1939, le rapprochant du parti, à la suite du conflit germano-soviétique. Ces entretiens furent tôt interrompus par la fin tragique de Guéguin et on ne saurait préjuger de ses choix ultérieurs et de ceux du parti à son encontre. Notons la présence de la veuve de Pierre Guéguin et du père de Marc Bourhis à la tribune d’un meeting du Parti communiste internationaliste, tenu à Concarneau le 19 octobre 1945, meeting violemment perturbé par des militants communistes, ce qui témoigne du trouble et de la tension engendrés par cette affaire.

SOURCES : Arch. Nat., F60/1554. – RGASPI, 495 270 3275. – Arch. Dép. Finistère. – Arch. com. de Concarneau. – DAVCC, Caen, B VIII. – Bulletin du Syndicat unitaire de l’enseignement laïque du Finistère, 1932-1935. – Eugène Kerbaul, 1 270 militants du Finistère, op. cit. – Ouest-France, 26 octobre 1944. – A. Gernoux, Châteaubriant et ses martyrs, Nantes 1946. – F. Grenier, Ceux de Châteaubriant, Paris, 1967. – La Vérité, 17 et 24 novembre 1945, 18 et 25 octobre 1946. – C. Linemont, article dans Le Breton socialiste, 29 octobre 1949. – Témoignages d’Alain Le Dem et d’Alice Bourhis du 14 août 1977. – Renseignements fournis par J.-M. Brabant, G. Bourgeois, J. Girault et J.-P. Sénéchal. – Lettres d’Eugène Kerbaul du 27 avril 1985 et du 2 juillet 1986.

Rodolphe Prager Auteur de Les Congrès de la IVe internationale, 4 tomes, éd. La Brèche

POUR EN SAVOIR PLUS

MORLEC Marc, Filets bleus et grèves rouges, Skol Vreizh, 2003

GUYVARC’H Didier et LE GAC Loïc, En vie, en joue, enjeux. Les 50 Otages, CHT, 2021

Et cet article de L’Humanité, 18 octobre 2003

Sur les pas de Pierre Guéguin,

ancien maire de Concarneau

Le 22 octobre 1941, Pierre Pucheu, ministre de l’Intérieur de Pétain, livrait aux pelotons d’exécution de l’occupant nazi vingt-sept patriotes.

On a, depuis, beaucoup appris sur les martyrs de Châteaubriant. On sait que la liste en avait été soigneusement dressée par Pierre Pucheu, ministre de l’Intérieur du régime de Pétain. Qu’elle était représentative de toutes les branches d’activité (exception faite des PDG et actionnaires !) : de l’étudiant (Guy Môquet, Claude Lalet) à l’ouvrier (Jean-Pierre Timbaud, métallurgiste ; Désiré Granet, secrétaire de la Fédération CGT du papier-carton) et au médecin (Maurice Ténine). On sait qu’il y avait, parmi eux d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale (notamment Jules Vercruysse, blessé de la face, croix de guerre très lourde à porter et médaille militaire) et d’anciens élus (Charles Michels, secrétaire de la Fédération CGT des cuirs et peaux, élu député du 15e arrondissement de Paris en 1936 ; Jean Grandel, ancien secrétaire de la Fédération postale CGT et ancien maire de Gennevilliers). On sait qu’il y avait même, parmi les victimes désignées un » représentant » du vaste empire colonial (Huynh-Khuong An). Et qu’au nombre figuraient le secrétaire du Syndicat des produits chimiques de la région parisienne Jean Poulmarc’h ; Raymond Tellier, imprimeur ;

Titus Bartoli, instituteur à la retraite ; Henri Barthélemy, retraité, lui aussi, mais des chemins de fer. On sait l’ultime amour, tourné court, de Guy Môquet, et les cadeaux confectionnés avec les moyens du bord du gouffre, en particulier une poupée destinée à sa fille, par Timbaud. On sait leurs dernières lettres et leurs ultimes messages…

Encore une fois tous les secteurs d’activité. Et toutes les générations. Bartoli et Barthélemy avaient cinquante-huit ans ; David Émile, mécanicien-dentiste dix-neuf ans ; Claude Lalet, vingt et un an. Le plus jeune, Guy Môquet, n’était âgé que de dix-sept ans ; il était l’enfant de Prosper Môquet, ancien député communiste du 17e arrondissement de Paris, déporté, comme vingt-six autres parlementaires communistes, en Algérie. Le pacte germano-soviétique – mais, en l’occurrence, tout autre prétexte aurait fait l’affaire (contre l’Allemagne hitlérienne, toutes les tentatives d’alliance de l’URSS avaient échoué, et, en France, l’idée que mieux valait Hitler que le Front populaire prévalait dans les milieux dirigeants) – avait été le signal de départ d’une répression d’une rare violence… Il conviendrait, de fait, de citer un à un les vingt-sept. Leur dénominateur commun était leur engagement syndical, et, pour la majorité, communiste. Ils avaient été condamnés dans l’ » esprit » d’une loi datée du 14 août 1941, instituant une juridiction spéciale, mais vraisemblablement promulguée après l’attentat de Pierre Georges (le colonel Fabien, » ancien » des Brigades internationales d’Espagne) à la station de métro Barbès (21 août 1941 ; mais les nazis n’avaient pas attendu Fabien pour fusiller !). De Châteaubriant et de ses fusillés, on a appris beaucoup. On n’ignore plus que le commandant du camp, le sous-lieutenant Touya, avait préalablement exercé ses talents dans le camp de Gurs, tristement célèbre. Et qu’il s’en flattait volontiers.

Depuis l’an dernier, pourtant, nous en savons davantage sur l’une des cibles de Pucheu. De fait, il y a un an, nous pensions que le ministre de Pétain avait adjoint au » lot » des syndicalistes et des membres du PCF deux trotskistes : l’instituteur Marc Bourhis et… Pierre Guéguin, ancien maire de Concarneau. Il se trouve que Pierre Guéguin a eu un fils, lui aussi prénommé Pierre, aujourd’hui encore membre du PCF. Avec son aide, un enseignant breton, Marc Morlec, a écrit un fort intéressant ouvrage intitulé Filets bleus et grèves rouges (1). Avec, pour sous-titre : Concarneau, de la grande guerre au Front populaire. Il y est question de la deuxième municipalité socialiste du Finistère (1911-1919), et d’Alphonse Duot (1875-1964), patron pêcheur, propriétaire du bateau Lénine (sur lequel navigua, dit-on, Charles Tillon, ancien mutin de la mer Noire, futur responsable des FTPF) ; Alphonse Duot, fondateur et secrétaire de la section CGTU des marins pêcheurs de 1918 à 1939, maire de Concarneau de 1918 à 1919, puis de 1944 à 1945. Marc Morlec, dans son livre, évoque la lutte du » bloc des rouges » contre le » bloc des blancs » ; la » montée en puissance du Parti communiste » qu’il date de la période allant de 1925 à 1929 ; l’échec, en juin 1925, de la tentative de création d’un syndicat de l’alimentation et de la conserve ; l’appel, le 21 juillet 1925, de Dubessy, fondateur de la cellule concarnoise du PCF, contre l’occupation de la Ruhr et la guerre du Rif ; la grève des ouvriers du bâtiment (du 2 janvier au 6 février 1929) ; et l’émergence, dans la vie politique, de Pierre Guéguin, » professeur de mathématiques à l’école primaire supérieure (EPS) de Concarneau depuis 1926 « .

Pierre Guéguin était ce que nous appellerions aujourd’hui, pour dire vite, un » communiste critique « . Il était né, le 18 août 1896 à Quimerc’h, dans le centre du Finistère, au sein d’une famille d’instituteurs. Il avait un frère instituteur et une sœur. Il avait fini la guerre 14-18 avec le grade de lieutenant. S’était marié, le 7 janvier 1918, à une jeune sténodactylo de l’état-major brestois de la marine, Joséphine Naour, qui allait lui donner deux enfants (Pierre, né en 1919, et Mado, née en 1926). Selon Marc Morlec, il s’était opposé à la politique de » front unique « . Sur le terrain des luttes, en mars 1929, il avait soutenu l’action menée par Marie Ferrec et le syndicat de l’alimentation et de la conserverie. Quelques photographies nous restituent ses traits, ainsi que peuvent le faire d’anciennes photos : si l’on fait abstraction des lunettes d’autrefois et de la petite moustache qui lui donnent un air un peu austère, un peu sévère, c’est un homme aux traits réguliers, plutôt souriant, jeune qui apparaît. Costume croisé, cravate, il pose entre Marcel Cachin et une Bretonne vêtue d’un costume traditionnel, lors de la Fête de la Bretagne ouvrière, paysanne et maritime, le 1er août 1937. Un an plus tôt, il figure sur une photo de groupe, au côté de Tanguy Prigent, le plus jeune député SFIO de France. Un an auparavant, le 19 mai 1935, Pierre Guéguin avait été élu maire de Concarneau. D’autres photos nous le donnent à voir tel qu’il se présentait à Châteaubriant. Les lunettes et la petite moustache demeurent. Un pull et un pantalon de couleur claire mais passablement usés ont remplacé le costume croisé. La cravate a disparu. Sur l’un des clichés, il tient serrés contre sa hanche gauche des documents, une sorte de dossier.

Entre-temps, Pierre Guéguin s’est opposé au pacte germano-soviétique. Selon Marc Morlec, il est » le seul élu communiste du Finistère » à avoir fait ce choix qui » provoque la scission du conseil municipal « . Marc Bourhis, instituteur à Trégunc, animateur de l’École émancipée, est l’un de ses adjoints à la mairie depuis 1935. En rupture avec le PCF depuis 1933, Bourhis adhère du PSOP de Marceau Pivert en 1939.

Le 5 septembre de cette année-là, Pierre Guéguin est à nouveau mobilisé : quatre jours plus tôt, il a désavoué le maire, Alphonse Duot ; » malgré sa déclaration contre le pacte germano-soviétique, et en vertu des décisions du gouvernement Daladier, Guéguin perd aussi son siège de conseiller général » ; comme tous les élus du PCF, » il est écarté de tous ses mandats électifs le 11 mars 1940 « . Démobilisé le 31 juillet de la même année, il est arrêté, le 2 juillet 1941, par les gendarmes de Concarneau, après la rupture du pacte germano-soviétique et l’attaque des troupes nazies contre l’URSS, en même temps qu’Alain Le Lay » qui mourra à Auschwitz « . La nouvelle de l’entrée en guerre de l’Union soviétique a, selon Pierre Guéguin fils, modifié la perception des événements du professeur de mathématiques et de Marc Bourhis, également démobilisé. Les deux hommes ont fêté ce changement autour d’une table, le 23 juin, au cours d’un » meeting » improvisé, au café Chez Arthur, à la pointe de Trévignon. La suite va, pour ainsi dire, d’elle-même. Guéguin et Bourhis se retrouvent internés dans le camp des prisonniers politiques de Choisel (Loire-Atlantique), où, entre autres se trouvent Charles Michels, Fernand Grenier, Léon Mauvais, Eugène Kerbaul, Jean Poulmarc’h, Eugène Hénaff, et les autres. Selon Marc Morlec, Guéguin et Bourhis ont été tenus » à l’écart » par les autres détenus qui leur battaient froid. Selon la même source, il a pourtant donné aux autres internés des cours de mathématiques, et participé à des matchs de football organisés dans le camp. L’auteur de Filets bleus et grèves rouges ajoute que, contacté par Eugène Kerbaul, Guéguin aurait » retrouvé la confiance des camarades du Parti « . Quoi qu’il en soit, Marc Bourhis, trotskiste, qui, écrit Marc Morlec, avait » eu une possibilité réelle et sûre de fuir « , a préféré accompagner dans la mort Pierre Guéguin.

Celui-ci tomba à 16 heures, le 22 octobre. La première salve des assassins avait retenti à 15 h 55. La troisième à 16 h 10. Marc Morlec ajoute qu’on retrouva les lunettes de Pierre Guéguin » en contrebas des poteaux d’exécution « , et qu’elles furent restituées à la famille. Celle-ci prit connaissance de la tragédie en lisant un avis allemand paru dans La Dépêche de Brest. Qu’avait » vu » Pierre Guéguin, sa dernière heure venue, lui qui jamais n’avait démissionné ?…

Jean Morawski

(1) Livre publié par les Éditions Skol Vreizh (L’École bretonne), Motroules/Morlaix, 2003.

Avant-guerre, Maximilien Bastard travaillait à l’usine des Batignolles de Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) comme chaudronnier. Selon un procès-verbal d’interrogatoire de 1940, en janvier 1939, il adhéra au cercle des Jeunesses communistes de Doulon (Nantes) où il milita avec Émile David et Gilles Gravoille. Il prétendit alors avoir rompu avec le Parti communiste lors de la signature du Pacte germano-soviétique. Ce discours tenu par beaucoup de militants de l’époque ne fut d’ailleurs pas cru par les services de police et, lors de la perquisition menée à son domicile en décembre 1940, Maximilien Bastard tint, selon la police, des « propos extrémistes » qui montrèrent que ses idées n’avaient pas varié. Le tribunal correctionnel du 20 décembre 1940 le condamna à trois mois de prison avec sursis pour détention de tracts communistes et il fut relâché.

Cependant, suite à un arrêté préfectoral du 24 décembre 1940 visant à réprimer toute activité communiste, Maximilien Bastard fut arrêté à nouveau le 29 par la police municipale nantaise et envoyé au centre de séjour surveillé du Croisic (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) avant d’être interné, le 1er mai 1941, au camp de Choisel à Châteaubriant.

Comme son ami Émile David, il fit partie des communistes désignés comme otages à la suite de l’exécution, le 20 octobre 1941, par Gilbert Brustlein du lieutenant-colonel Hotz, commandant allemand de la place de Nantes. Il a été fusillé par les Allemands le 22 octobre 1941 à la Sablière de Châteaubriant.

La tombe de Maximilien Bastard est au cimetière de la Chauvinière à Nantes.

SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII, dossier 2. – Arch. Dép. Loire-Atlantique, 270W485, 270W501. – Arch. J.-P. Molinari. – Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, Paris, ES, 1961, 190 p. — Etat civil.

Guy Haudebourg

Fils de Julien Marie Le Panse, tailleur de pierres, et de Marie Perrine Burguin, ménagère, Julien Le Panse, peintre en bâtiment, était un militant de la CGTU puis de la CGT du bâtiment. Il travailla aussi aux Chantiers Dubigeon avant guerre. Lors d’une perquisition à son domicile le 15 février 1941, la police nantaise ne découvrit rien mais l’arrêta pour reconstitution du syndicat CGT sur son lieu de travail. Emprisonné d’abord à la prison Lafayette à Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), il fut ensuite envoyé en résidence surveillée au Croisic puis interné à Châteaubriant le 13 février 1941. Il fit partie des vingt-sept prisonniers de ce camp, désignés par Pucheu comme otages à la suite de l’exécution du lieutenant-colonel Hotz par Gilbert Brustlein le 20 octobre 1941 à Nantes.

Ils ont été fusillés le 22 octobre 1941. « Je meurs pour mon Parti et pour la France », avait-il écrit à sa femme.

Une cellule communiste de Loire-Atlantique (Nantes) porte son nom.

Sa mémoire est honorée à Châteaubriant, Nantes, monument aux 50 otages et au cimetière de la Chauvinière où il a été inhumé, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) Parc des Beaumonts à la clairière des 27, et à Bagneux (Hauts-de-Seine). Depuis peu une rue porte son nom à Nantes.

SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII dossier 2. (Notes Thomas Pouty). – Arch. Dép. Loire-Atlantique, 270W485. – Entretien avec Gaston Jacquet. – Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, Paris, Éditions Sociales, 1961. – Lettres des fusillés de Châteaubriant, éditées par l’Amicale des anciens internés patriotes de Châteaubriant-Voves, 1954.— Mémorial GenWeb. — État civil.

Guy Haudebourg

Fils d’un aiguilleur aux chemins de fer qui avait quatre enfants, Raymond Laforge, élève du cours complémentaire de Malesherbes, entra à l’École normale d’instituteurs d’Orléans en 1914. En décembre 1916, il s’engagea dans l’artillerie. Démobilisé en 1919, il fut nommé instituteur à l’école Pasteur à Montargis (Loiret). Peu de temps après, il adhéra au Parti communiste dont il fut un militant actif. Il se maria le 4 juin 1923 à Châtillon-Coligny (Loiret) avec une institutrice, résidant comme lui à Montargis. Le couple eut un enfant.

Mobilisé en 1939, Laforge stationna en Alsace et à Orléans (Loiret) avant l’armistice. Il reprit son métier à Montargis. Il était passionné par les sciences naturelles, avait créé et naturalisé une collection d’oiseaux de plus de 80 espèces et réalisé des planches de champignons sculptés au couteau. Il fut arrêté, le 8 février 1941, par la police française, pour propagande antinazie, sur l’ordre du préfet. Après plusieurs prisons, il fut envoyé au camp de Choisel à Châteaubriant où il arriva le 13 juin 1941. Interné, il proposa de faire la classe aux enfants.

Raymond Laforge a été fusillé, le 22 octobre 1941, avec vingt-six autres otages, pour la plupart membres du Parti communiste, à l’exception de Victor Renelle, Marc Bourhis, Pierre Guéguin.

Le registre d’état civil de Châteaubriant l’indiquait en quinzième position des fusillés mais son lieu de naissance, Pithiviers, était erroné. Comme pour les autres fusillés, la mention « Mort pour la France » fut ajoutée le 26 novembre 1945.

Dans sa dernière lettre, adressée à sa femme et sa fille, il écrivit : « Nous allons « collaborer’’ une dernière fois, comme le chasseur et le gibier ! »

SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII, dossier 2 (Notes Thomas Pouty). – RGASPI, 517 2 27. – Note Jean-Pierre Besse et Jacques Girault. – Jean-Pierre Sauvage, Xavier Trochu, Mémorial des victimes de la persécution allemande en Loire-Inférieure, 1940-1945, 2001.

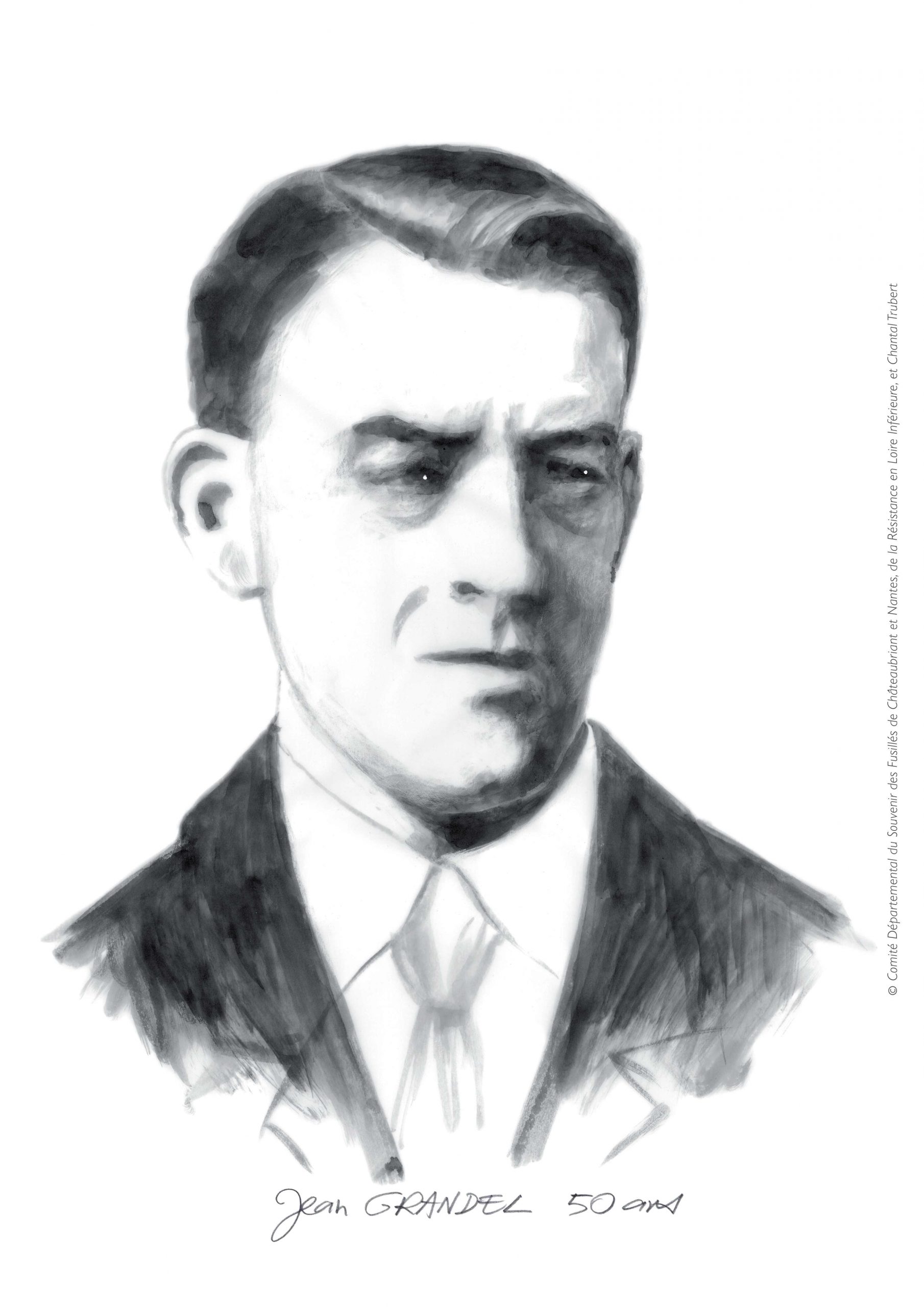

Fils d’un plâtrier prénommé Eugène et d’une tailleuse, Jean Grandel, élève à l’École normale de Montpellier, titulaire du brevet supérieur, fut quelque temps enseignant (selon Fernand Grenier il aurait été révoqué en raison de ses opinions) avant de devenir surnuméraire des PTT le 16 septembre 1910. Son frère, Alfred Grandel, plâtrier, était, en 1923, directeur de la coopérative ouvrière » La Ghilde du Bâtiment » de Montpellier (Hérault) et militant communiste.

Fils d’un plâtrier prénommé Eugène et d’une tailleuse, Jean Grandel, élève à l’École normale de Montpellier, titulaire du brevet supérieur, fut quelque temps enseignant (selon Fernand Grenier il aurait été révoqué en raison de ses opinions) avant de devenir surnuméraire des PTT le 16 septembre 1910. Son frère, Alfred Grandel, plâtrier, était, en 1923, directeur de la coopérative ouvrière » La Ghilde du Bâtiment » de Montpellier (Hérault) et militant communiste.

Pendant la Première Guerre mondiale, Jean Grandel fut pilote d’avions militaires. Il donna son adhésion au syndicat CGT l’année suivante. Ce fut ensuite le service militaire puis la guerre. Dès 1921, il était, à Montpellier, membre de la Fédération communiste de l’Hérault. En 1922, il siégeait au conseil fédéral communiste et assurait la fonction de secrétaire de l’Union locale unitaire de Montpellier. Il déploya une grande activité militante dans l’Hérault de 1921 à 1924, notamment lors des grèves. Il fut président de Ghilde du bâtiment et des travaux publics en 1923-1924. En mars 1924, il fut directement à l’origine de la création du syndicat unitaire du textile de Lodève.

En décembre 1924, Grandel fut nommé à Paris-Poste et en mai 1926 à Paris-Central. Domicilié à Levallois-Perret, il adhéra à une cellule communiste locale du 6e rayon de la Région parisienne et militait à l’Union confédérale des locataires. Le conseil national de la Fédération postale unitaire (CGTU), réuni les 11 et 12 novembre 1927, l’élut secrétaire général adjoint. Le 27 novembre de la même année, il fut candidat aux élections du Conseil supérieur des PTT. Le conseil de discipline des PTT le déplaça en mars 1928 pour une altercation avec un chef de service. Le 4 juin 1929, il fut suspendu pour activités syndicales et révoqué le 25 juillet. Devenu secrétaire permanent de sa Fédération, il milita également au Cartel unitaire des fonctionnaires. Secrétaire de la Fédération CGTU des fonctionnaires en 1933, il resta secrétaire de la Fédération postale en 1936, après la réunification.

Domicilié à Gennevilliers, Jean Grandel conquit le siège de conseiller général le 1er juillet 1934 (2e tour). À la suite de ce scrutin la municipalité Douzet démissionna et des élections partielles eurent lieu les 14 et 21 octobre 1934. Les vingt-six candidats communistes l’emportèrent. Grandel devint maire et conserva son mandat au renouvellement de mai 1935 comme conseiller général. Réintégré aux PTT le 15 mai 1936, Grandel prit un congé pour réorganiser, en 1937, le service de courrier et de communication des Brigades internationales d’Espagne. Il séjourna notamment à Albacete et fut violemment attaqué par la presse de banlieue en juillet 1937 à l’occasion de l’« Affaire des faux timbres de Saint-Ouen ». En fait, c’est la présence d’un maire en Espagne qui était mise en cause. L’acharnement du Journal de Saint-Denis contre Grandel ne se démentit pas dans les années qui suivirent, qu’il s’agisse de dénigrer sa gestion locale ou de dénoncer son action dans le syndicat intercommunal de l’électricité (5 août 1939).

Le Journal officiel du 21 janvier 1940 annonça sa déchéance de ses mandats électifs. Grandel était passé dans la clandestinité lorsque, en janvier 1940, ses deux amis et collaborateurs Marius Colin (son chauffeur) et René Sévi (directeur du patronage) furent arrêtés puis condamnés à cinq ans de prison pour avoir imprimé à Gennevilliers un numéro de l’Humanité illégale. Le Journal de Saint-Denis, qui dénonçait l’utilisation des services communaux par le parti dissous, alla jusqu’à souhaiter la peine de mort pour le maire de Gennevilliers : « Aujourd’hui, il est en fuite et sera un jour, il faut l’espérer, conduit au poteau de Vincennes pour les actes de trahison qu’il a commis » (1er mars 1940). Grandel réapparut à Gennevilliers après l’avancée allemande, vers le 10 juillet 1940, et se préoccupa du sort des enfants évacués en province. Dans un rapport du 16 juillet la préfecture indiquait : « Cette manière de faire met dans une situation délicate la Délégation spéciale qui est seule qualifiée pour faire des recherches de cette nature. Il y aurait le plus grand intérêt à ce que M. Grandel fût mis hors d’état de continuer la campagne d’agitation qui est ainsi commencée. » La police l’arrêta à Gennevilliers, pour complicité avec Colin et Sévi, le 26 juillet à son domicile. Dans une note du 20 juillet 1940, Maurice Thorez indique qu’il était un des principaux dirigeants du PCF présents à Paris. De la prison de la Santé, Jean Grandel écrivit à sa femme le 29 juillet 1940 : « Tu pourras, chère Louise, si je n’ai pas été libéré d’ici là, me rendre visite Lundi 5 août (…) J’avais dit aux amis de prévenir l’avocat mais renseignements pris ici sur place, je n’en ai pas besoin ».

Jean Grandel fut interné administrativement à Aincourt (Seine-et-Oise) en novembre 1940, puis, le 4 décembre 1940, transféré à Fontevrault-l’Abbaye (Fontevraud, Maine-et-Loire), le 20 janvier 1941 à Clairvaux (Aube) et enfin le 15 mai 1941 à Châteaubriant (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) où les Allemands le fusillèrent comme otage avec vingt-six autres militants, le 22 octobre 1941. Il avait été dans ses divers lieux de détention l’organisateur de cours de formation. Sa lettre d’adieu adressée à son épouse, Louise (qui mourut en 1983), a son deuxième fils, Jean né le 10 novembre 1938, et à sa mère – son premier fils Ilitch était mort à l’âge de quatre ans en décembre 1935 – témoigne de ses convictions : « Ma main ne tremble pas. Je n’ai qu’une inquiétude, c’est que vous souffriez. Il ne le faut pas. Tu le dois, chère Louise, à notre Nanou chéri.Il faut vivre courageusement, comme je suis tombé.

J’ai vécu pour le bien du peuple ; je meurs pour lui sachant que ma mort ne sera pas inutile. Plus que jamais, j’ai confiance en l’avenir. Ce n’est pas dur de partir quand le devoir est accompli. Pour toi ma chère mère, une dernière affectueuse pensée.

Pour vous deux, mes chéris, avec mes tendres bises, je vous lègue mon courage en héritage. À tous, à Montpellier, à Gennevilliers, mes meilleures pensées.»

Un maquis FTP de l’Hérault porta le nom de Jean Grandel.

Il fut un des six conseillers municipaux et généraux de la Seine à avoir été fusillé, avec Jules Auffret, Corentin Cariou, Léon Frot, Maurice Gardette, René Le Gall.

ICONOGRAPHIE : Photographies et images mobiles de Grandel dans le Cédérom 1934-2004, 70 ans de la municipalité, produit par la ville de Gennevilliers en 2004.

SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII (Notes Thomas Pouty). – Arch. Nat. F7/13040, F7/13735, F7/13802. – Arch. PPo. 101 et 307. – Arch. Dép. Seine, DM3 ; versement 10451/76/1 et 10441/64/2 ; listes électorales et nominatives. – Le Fouet, 1922. – Le Languedoc socialiste, 1923. – Le Journal de Saint-Denis, 1934-1940. – G. Frischmann, Histoire de la Fédération CGT des PTT, Paris, 1967. – J. Laffitte, Gennevilliers, évocation historique, Gennevilliers, 1970. – Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, Paris, Éd. Sociales, 1971. – Waldeck L’Huillier, Combat pour la ville, Paris, Éd. Sociales, 1982. – Paloma Fernandez, Le retour et l’action des anciens volontaires français des Brigades internationales en région parisienne de 1937 à 1945, mémoire de maîtrise, Paris, 1984. – Bernard Pudal, Formation des dirigeants et évolution du mouvement ouvrier français : le cas du PCF, 1934-1939, thèse de doctorat de science politique, Paris I, 1986. – Renseignements recueillis par Michèle Rault et Nathalie Viet-Depaule. – RGASPI, Moscou, 495 270 796. – Notes André Balent. – État civil, Montpellier et Paris (IIIe arr.). – Danièle Ledoux, Henri Claude Bonnet, Jean Grandel, Un homme du peuple dans l’histoire, Le Temps des cerises, 2006, 469 p.

Jean Maitron, Claude Pennetier, Jean Sagnes

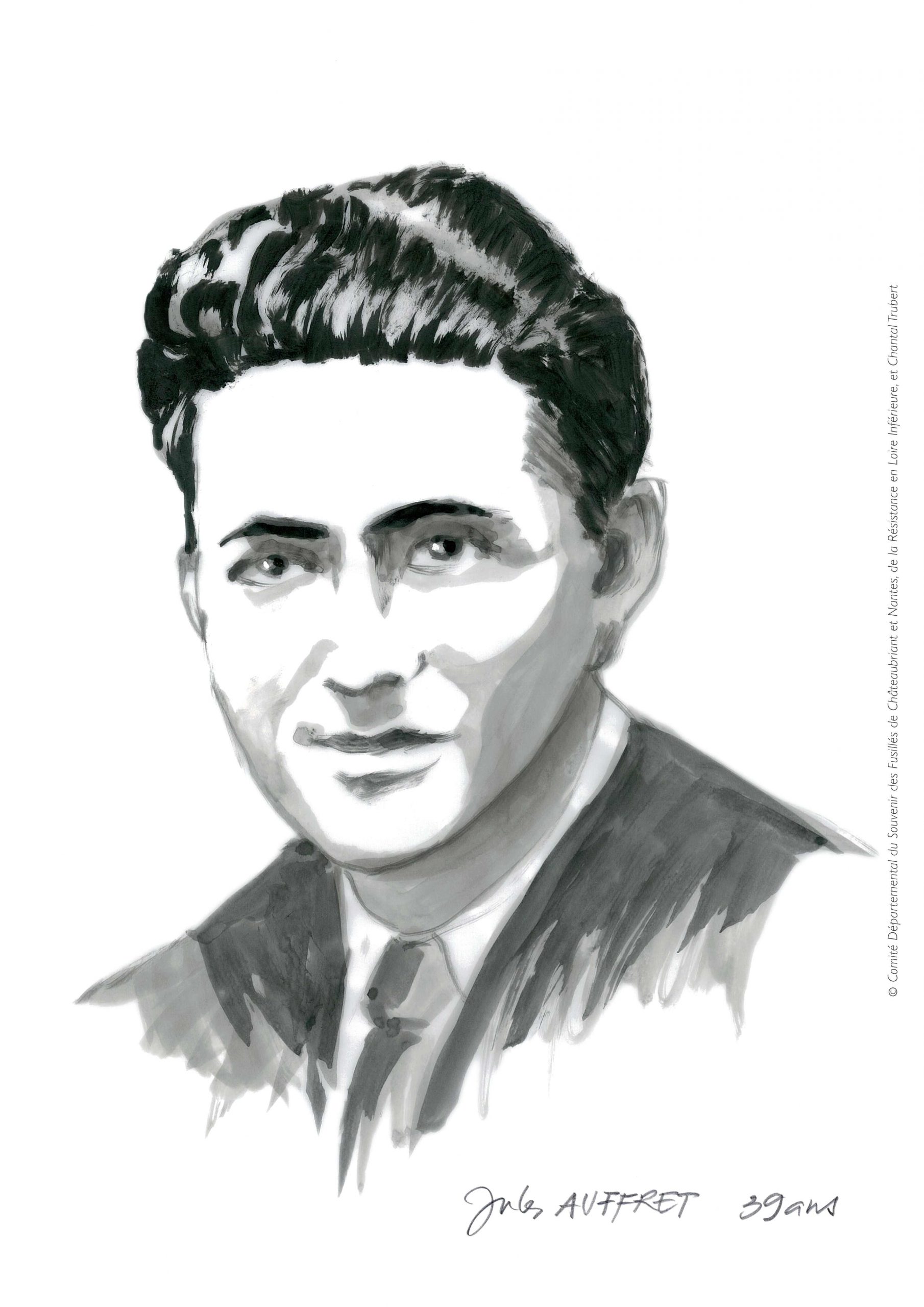

Fils d’un manœuvre, Jules Auffret se fit embaucher à treize ans comme « mousse » dans les laminoirs de l’Usine métallurgique de la Basse-Loire. Il travailla ensuite aux forges de Montoir-de-Bretagne (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) et aux chantiers de constructions navales de Penhoët en 1921, avant de revenir à l’usine de la Basse-Loire jusqu’à son départ au régiment. Il déclara avoir adhéré au syndicat de la métallurgie dès l’âge de treize ans. Fondateur de la Jeunesse syndicaliste de Trignac, Jules Auffret entra à la section socialiste en 1920, à l’âge de dix-huit ans. Après la scission de Tours, il fut un des fondateurs de la section communiste locale. Une telle activité l’avait signalé aux milieux patronaux de la métallurgie. De retour du service militaire, il se vit refuser du travail et dut partir pour la région parisienne.

Une note établie par le secrétariat d’André Marty précise qu’il habita Romainville (Seine, Seine-Saint-Denis) avant de s’installer à Bondy « où il travailla à la compagnie du gaz ». Il s’était marié le 23 juin 1924 à Trignac avec Laure, Aimée, Marie Pichon. Ils eurent quatre enfants.

En 1928, il assurait le secrétariat du rayon communiste de Bobigny. La police l’interpella le 24 mars 1929 à la conférence régionale du Parti communiste, salle Reflut à Clichy. Le rapport indiquait qu’il habitait alors 5 rue du Foyer à Bondy et travaillait à la compagnie ECFM, inspection de Pantin. Il se présenta sans succès sur la liste Bloc ouvrier et paysan de Bondy, aux élections municipales de mai 1929. La police l’arrêta à nouveau le 25 janvier 1930 aux abords de la Fonderie Hesse, à Bondy, « pour entraves à la liberté du travail ».

La liste communiste devança celle des socialistes affaiblis par la rupture du maire Isidore Pontchy, lors des élections municipales du 5 mai 1935. La liste antifasciste élue au second tour comprenait treize socialistes SFIO et quatorze communistes. Le 17 mai 1935, l’assemblée municipale élut comme maire Henri Varagnat, secondé par le socialiste Émile Masson et le communiste Jules Auffret (deuxième adjoint). Candidat au conseil général dans la deuxième circonscription du canton de Noisy-le-Sec (communes de Bondy et Pavillons-sous-Bois), il recueillit, le 25 juin 1935, 2 747 voix contre 2 982 à Fischer (maire socialiste indépendant de Pavillons-sous-Bois), 1 018 au socialiste SFIO Hérouet, 210 à Laur (indépendant), sur 10 227 inscrits et 7 011 votants. Il conquit le siège au second tour, le 2 juin, par 3 748 voix contre 3 549 à Fischer et 57 à Laur (7 431 votants). Il fut alors mis en disponibilité de l’ECFM. Jules Auffret appartint à la 7e commission (préfecture de police, prison) et participa, en 1937, aux délégations de l’assemblée départementale en URSS et en Pologne.

Tout en animant au niveau local les sections du Secours populaire et du mouvement Paix et Liberté, il assura, du 9 janvier 1937 à 1939, le secrétariat général de la région communiste Paris-Est (partie est de la Seine, canton du Raincy en Seine-et-Oise, département de Seine-et-Marne). En 1939 la région groupait 46 sections (514 cellules locales, 166 cellules d’entreprises) représentant 15 700 adhérents.

Arrêté le 18 décembre 1939, Jules Auffret fut interné administrativement au centre de Baillet (Seine-et-Oise) jusqu’au 29 avril 1940. Il avait été déchu de ses mandats électoraux le 21 janvier 1940. Transféré à l’Île d’Yeu (Vendée), il écrivit au préfet de la Seine le 13 mai 1940 pour se mettre au service de l’unité nationale :

« Je tiens à vous indiquer, par la présente, de la même façon que je l’ai fait à Monsieur le Président de la Commission de vérification, que rien de répréhensible, dans mes actes et mes paroles ne peut m’être reproché et moralement, je ne me suis jamais considéré séparé de la communauté nationale. Dès la première heure, j’ai manifesté mes sentiments antihitlériens et dénoncé les desseins criminels de l’hitlérisme contre les peuples libres […]. Je suis toujours convaincu que la lutte contre l’ennemi de notre pays et l’établissement d’une paix durable nécessitent l’union de toutes les forces de la nation […]. J’affirme, au moment où l’agression s’étend sur le pays voisin de la France et menace son territoire, que le peuple français, pour maintenir son indépendance et ses libertés, doit être uni devant le danger et les devoirs qu’il impose… C’est la raison pour laquelle, je suis décidé, si on me le permet, de servir cette unité nationale, dans la mesure de mes moyens. » Cette demande était en contradiction avec l’éditorial de l’Humanité clandestine du 15 mai 1940 faisant le procès des « impérialistes de Londres et de Paris ».

Jules Auffret fut envoyé à Baillet, à l’Île d’Yeu puis au centre d’Aincourt (Seine-et-Oise) le 11 octobre 1940, à la prison de Fontevrault-l’Abbaye (Fontevraud, Maine-et-Loire) le 4 décembre 1940, puis à la prison de Clairvaux (Aube) le 20 janvier 1941, et enfin, au camp de Châteaubriant où il arriva le 15 mai 1941. Il avait été relevé de ses fonctions à l’ECFM en mars 1941. Selon Fernand Grenier, ce fut Auffret qui demanda que les premières évasions soient celles des membres du comité central. Après l’exécution du Feldkommandant allemand à Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), Karl Hotz, le 20 octobre 1941, les occupants fusillèrent comme otages, le 22 octobre, vingt-sept détenus de Châteaubriant dont Jules Auffret.

Il fut un des six conseillers municipaux et généraux de la Seine à être fusillés : Corentin Cariou, Léon Frot, Maurice Gardette, Jean Grandel.

Une manifestation commémorative eut lieu le 22 octobre 1942 devant son domicile avec accrochage d’un drapeau français.

Son épouse mourut en 1943 en laissant trois orphelines. Jules et Laure Auffret furent inhumés au Père-Lachaise, 97e division, 1re ligne (57 AD-1945).

SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII (Notes Thomas Pouty). – Arch. Nat., F7/13091, F7/13119. – Arch. PPo. 101. – Arch. Dép. Seine, DM3 et Versement 10441/64/2, no 24. – Arch. André Marty, E VIII, E I. – Le Conseil municipal : Nos édiles (1935-1941), Annuaire illustré, 1914-1941. – Serge Klarsfeld, Le livre des otages, op. cit. – Afin que nul n’oublie…, CCAS, 1980, 32 p. – J.-M. Berlière, F. Liaigre, Le Sang des communistes, op. cit. – DBMOF, notice par Jean Maitron, Claude Pennetier.

Iconographie

ICONOGRAPHIE : Le Conseil municipal : Nos édiles (1935-1941) op. cit., p. 355.

Claude Pennetier