La première liaison radiotélégraphique clandestine, en morse, de la France occupée vers Londres est établie par depuis Nantes, plus précisément Chantenay, le 25 décembre 1940. Récit.

1940, la résistance est embryonnaire. Des individus ou des groupes tentent d’établir des liaisons avec Londres. Par bateau ? Les liaisons avec l’Angleterre étaient rares et périlleuses. Il fallait pourtant transmettre quantités d’informations et dans des délais très courts. Il n’existait pas de smartphone, la solution fut le poste émetteur-récepteur.

Jan Doornick (1905 – 1941), est un commerçant hollandais bloqué en France par l’avance allemande. Il gagne Londres et est chargé par le Service de renseignement (SR) de la France Libre d’une mission de reconnaissance des installations de la Kriegsmarine sur la côte française. Il débarque à Plogoff à la fin de septembre 1940 et rejoint Nantes le 10 octobre. Fin octobre, il accueille le lieutenant Maurice Barlier, envoyé d’Angleterre pour le seconder. Barlier, prisonnier de guerre avait réussi à s’évader et à rejoindre l’Angleterre. Il est représentant de commerce pour les conserveries Amieux et a, de ce fait, des contacts nantais, Léon Setout et André Clément, directeur technique et directeur export chez Amieux. Nantes est pour lui une destination naturelle.

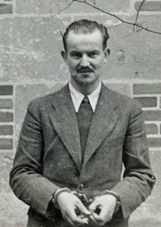

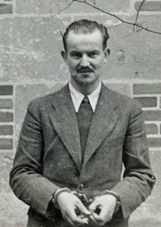

Le lieutenant de vaisseau Louis-Henri HONORE, comte d’ESTIENNE d’ORVES, surpris par l’armistice alors qu’il est au mouillage à Alexandrie, à bord du croiseur Duquesne, avait décidé en août 1940, refusant l’armistice, de désobéir et de rejoindre l’Angleterre ; il y était arrivé à la fin du mois de septembre. Affecté au 2ème Bureau des Forces navales françaises libres (FNFL), sa première mission est de constituer un réseau de renseignement en France occupée. Ce sera le réseau Nemrod.

1, rue du Bois Haligan

Le 21 décembre 1940, il est envoyé en France, accompagné du quartier-maître radiotélégraphiste Georges Marty, à bord du chalutier La Marie-Louise, alias Le Louis-Jules qui est rattaché au 2ème Bureau et barré par le Senan François Follic, qui a gagné l’Angleterre depuis le 16 juin 1940. Ils débarquent le 22 à Plogoff où une planque les attend puis rejoignent Nantes le 24 décembre. Ils s’installent à Chantenay chez André et Paule Clément au 1, rue du Bois-Haligan, près de la place Jean Macé, dans leur maison Ty Brao.

Le 25 décembre, après le repas de Noël pris en famille et en présence d’un voisin, Jean Le Gigan, directeur des achats aux chantiers Dubigeon qui doit diriger le groupe pour toute la Bretagne, D’Estienne d’Orves, Barlier et Marty montent l’appareil radio qu’ils ont apporté d’Angleterre. A 13 h 30, ils établissent la première liaison radio entre la France occupée et Londres. D’autres trans-missions suivront au rythme de quatre à cinq par semaine. Les renseignements transmis à Londres comprennent le QG allemands dans les châteaux des environs de Nantes, les emplacements précis des dépôts de carburants, le terrain d’aviation de Château-Bougon, celui de Meucon, les positions des batteries côtières, les plans du réseau de distribution d’énergie électrique de la région Ouest, la liste des sous-marins relevée à l’arsenal de Lorient, la construction de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Pour ne pas attirer l’attention, Léon Setout a trouvé pour Marty un emploi de dessinateur auprès de l’architecte de la ville, André Chauvet.

D’Estienne d’Orves repart à Paris pour s’assurer des contacts pris à Paris et à Vichy par Jan Doornick qu’il rencontre pour la première fois dans un café de Montparnasse, le 4 janvier 1941. D’Estienne d’Orves le félicite de l’action accomplie et lui propose de repartir pour Londres avec lui à la fin du mois. Mais de cette expédition qui doit comprendre près de trente hommes, peu nombreux sont ceux qui échapperont aux arrestations. A Paris d’Estienne d’Orves installe un nouveau secteur avec un poste émetteur à Saint-Cloud. Il noue des contacts avec le réseau du musée de l’Homme.

La trahison de Marty

A son retour à Nantes, il est informé du comportement peu discret de Marty qui entretient des relations suspectes, bavarde imprudemment avec des soldats allemands et mène la grande vie dans les bars du port. Menacé de sanction et de renvoi à Londres, transféré dans d’autres hébergements rue de l’Abbaye et rue de la Brianderie, le capitaine lui laisse une deuxième chance. Marty continue à envoyer des messages. Mais en réalité, Marty est un traître. Son vrai nom est Alfred Gaessler. Le 1er janvier 1941, il était allé se présenter 24, boulevard Guisth’au auprès des services de contre – espionnage allemands de l’Abwehr. Là, dans le bureau du capitaine Pussbach, il a rendu compte de tous les renseignements utiles au démantèlement du réseau Nemrod. Il est envoyé à Angers au siège régional de l’Abwehr et répète au colonel Dernbach ce qu’il a dit à Nantes : noms, adresses, planques, codes de la radio. Ce jeune alsacien de 20 ans, qui a grandi auprès d’un père pro-nazi, est en réalité un agent de l’Abwehr. Il sera exfiltré vers l’Autriche par les Allemands.

Dans la nuit du 21 au 22 janvier, après avoir escaladé le mur du jardin, les policiers allemands surprennent dans leur sommeil André Clément, sa femme Paule et sa mère ainsi qu’Honoré d’Estienne d’Orves. Ils sont rapidement menottés ou ligotés. La scène est si violente que Mme Clément mère succombe à une crise cardiaque. Le voisin, Jean Le Gigan, alerté par les cris de Clément, est déjà entre les mains de l’Abwehr ; Léon Setout et André Chauvet sont également arrêtés à leur domicile. Tous sont conduits boulevard Guisth’au pour y subir un interrogatoire.

Le réseau Nemrod est démantelé entre le 20 et le 24 janvier, à la veille de l’embarquement prévu pour l’Angleterre. Le 3 février, Jan Doornick revient à Nantes. Informé du désastre, il retourne immédiatement à Plogoff dans une ferme où il est à son tour surpris par un détachement de cent hommes qui cernent la ferme et le capturent.

Monsieur le Président,

devrais-je exécuter ma peine avant ou après ma mort ?

D’abord emprisonnés à Angers, au Pré-Pigeon, d’Estienne d’Orves et ses compagnons sont transférés à Berlin, prison du Praesidium et reviennent à Paris le 26 février d’abord à la prison du Cherche-Midi dans l’attente de leur procès, puis à Fresnes après leur condamnation et au Fort de Romainville avant leur exécution. Tous comparaissent devant la Cour martiale du Gross Paris du 13 au 25 mai 1941. D’Estienne d’Orves couvre ses hommes et prend sur lui l’entière responsabilité de l’activité du réseau.

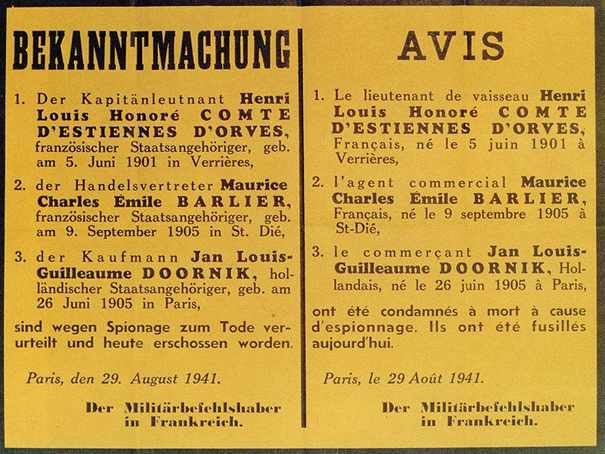

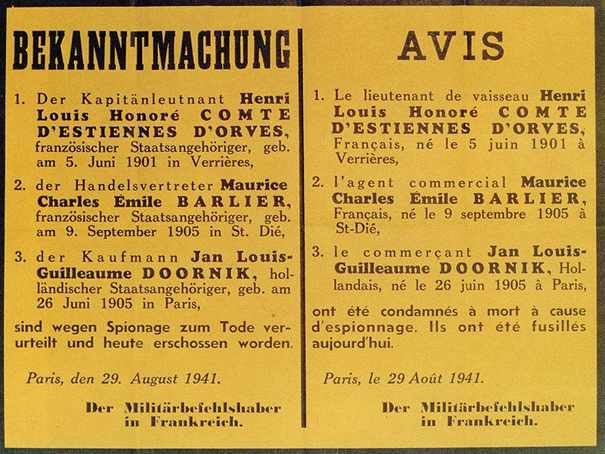

Le verdict tombe le 26 mai. Honoré d’Estienne d’Orves, Maurice Barlier, Jan Doornick, Jean Le Gigan, André et Paule Clément, Jean-Jacques Le Prince, un nouveau radio, François Follic, le capitaine du bateau et son second, Pierre Cornel (à partir des renseignements de Gaessler deux patrouilleurs allemands les avaient arraisonnés et arrêtés au large de Brest le 15 février) sont condamnés à mort.

En plus de sa condamnation à mort, Doornick est condamné à trois ans de détention en forteresse, ce qui lui fera poser la question : « Monsieur le Président, devrais-je exécuter ma peine avant ou après ma mort ? » Léon Setout est condamné à quatre ans de travaux forcés, les époux Normant (qui fournissaient la planque à Plogoff), à six mois. Seuls D’Estienne d’Orves, Barlier et Doornick sont exécutés. Les autres peines ont été commuées. Ainsi celle d’André Clément, commuée en 15 ans de réclusion et qui a en fait été déporté.

Curieusement, les condamnés ne sont pas immédiatement exécutés. Stülpnagel a-t-il voulu garder des otages pour une occasion spectaculaire ? A-t-il cherché à temporiser compte tenu de la forte émotion provoquée dans l’opinion publique par la condamnation d’un officier de marine ? La Cour martiale, impressionnée par l’attitude des accusés, signe leur recours en grâce adressé à Hitler.

Le 21 août 1941, le résistant communiste Pierre George – futur colonel Fabien – secondé par Gilbert Brustlein, abat l’aspirant de la Kriegsmarine Alfonso Moser au métro Barbès à Paris. Cet acte donne le signal de la lutte armée contre l’Occupant. Le lendemain, les Allemands promulguent une ordonnance transformant tous les prisonniers français en otages. Hitler a refusé la grâce. Stülpnagel veut faire un exemple. Le 28 août 1941, d’Estienne d’Orves, Barlier et Doornick obtiennent de passer leur dernière nuit dans la même cellule. Ils obtiennent également que leurs yeux ne soient pas bandés au moment du supplice. Ils sont fusillés au Mont Valérien le lendemain, 29 août 1941, à l’aube, la veille de l’exécution de Marin Poirier au champ de tir du Bêle à Nantes.

Le 30 août, un Avis signé par le commandant militaire allemand en France, paraît en Une des journaux collaborationnistes Le Petit Parisien et Le Matin et est placardée sur les murs. Elle y côtoie celle annonçant l’exécution de cinq résistants communistes. Leur mort courageuse frappe les consciences et beaucoup de jeunes vont s’engager dans la Résistance pour se montrer dignes de leur exemple. Le premier groupe FTPF 1, en 1942, prend le nom d’ Honoré d’Estienne d’Orves, L’Humanité clandestine cite fréquemment son nom. Louis ARAGON lui dédie, ainsi qu’à Guy Môquet, Gabriel Péri et Gilbert Dru, son célèbre poème La Rose et le réséda, publié en 1943

Qui est Henri Louis HONORE, comte d’Estienne d’Orves (1901-1941) ? Il est le descendant d’une vieille lignée aristocratique, cousin d’Antoine de Saint-Exupéry et Louise de Vilmorin. Son père – qui a obtenu que son prénom, Honoré, soit ajouté au patronyme familial devant le titre nobiliaire – est royaliste légitimiste et à la maison le drapeau blanc est de rigueur. Lycéen, Henri est proche de l’Action française. Il intègre Polytechnique en 1921, puis l’Ecole navale. Lieutenant de vaisseau depuis 1930, l’armistice le surprend en rade d’Alexandrie à bord du croiseur Duquesne. Il est promu capitaine de frégate lorsqu’il devient chef du 2ème Bureau des Forces navales françaises libres.

Sources

Musée de l’Ordre de la Libération

Musée de la Résistance nationale – Champigny

Bloyet Dominique et Etienne Gasche, Les 50 Otages, Editions CMD

Marcot François (dir), Dictionnaire historique de la Résistance, Payot

Maitron, Dictionnaire des fusillés, Editions de l’Atelier

Honoré Rose et Philippe, Honoré d’Estienne d’Orves, pionnier de la Résistance, France-Empire

Aragon, La Diane Française, Seghers

Mémoire

Jan DOORNICK (1905–1941) a été fait Compagnon de la Libération, à titre posthume, le 7 mars 1945. Un square de Paris 16ème porte son nom.

Louis Henri HONORE, comte d’ESTIENNE D’ORVES a été fait Compagnon de la Libération, à titre posthume le 30 octobre 1944.

Le grand hall de l’Ecole Polytechnique, la cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine, plusieurs lieux de Paris (place, métro Trinité), portent son nom de même que des rues dans 18 villes des Hauts-de- Seine, 11 en Essonne, 9 en Yvelines, 14 en Seine-Saint-Denis et 15 en Val-de-Marne. Nantes a un cours Honoré d’Estienne d’Orves, comme Marseille (le journal La Marseillaise y a son siège), un lycée de Nice et depuis peu, le lycée de Carquefou portent ce patronyme.

Une plaque est apposée au n°1 rue du Bois-Haligan. A noter qu’au n°7 habitait le résistant FTP Auguste Chauvin qui sera fusillé en février 1943 au champ de tir du Bêle, à l’issue de la parodie de « procès » dit des 42. A proximité, une rue porte le nom de Maurice Barlier. Nantes honore également André Clément dont une rue de Chantenay (près du cinéma Concorde) porte le nom. |

Formation militaire, parachutage en France, puis de juillet 1941 à Juin 1943, secrétariat de Jean Moulin qu’il a aidé dans sa mission d’unir les mouvements de résistance : il a été un témoin privilégié de la naissance du CNR, le Conseil national de la Résistance.

Formation militaire, parachutage en France, puis de juillet 1941 à Juin 1943, secrétariat de Jean Moulin qu’il a aidé dans sa mission d’unir les mouvements de résistance : il a été un témoin privilégié de la naissance du CNR, le Conseil national de la Résistance. Ce fait de guerre a été longtemps occulté, car il mettait en cause les Alliés. Serge Paquet, qui a été apprenti à Penhoët de 1963 à 1966, puis moniteur, se souvient que jusqu’à la fermeture du centre d’apprentissage en 1974, « on demandait aux élèves de déposer des fleurs sur les tombes des victimes. On faisait une vingtaine1 de cimetières ou monuments aux morts, mais on ne nous disait pas pourquoi. »2 C’est la raison pour laquelle il a accepté la présidence du Groupement des parents d’apprentis victimes et des rescapés du bombardement du 9 novembre 1942, afin d’entretenir la mémoire de cet événement « qui a marqué à jamais l’histoire de cette ville » a dit David Samzun, maire lors de l’inauguration d’un Mémorial en 2019, près du chantier naval. Le monument en forme de colonne qui porte l’inscription « Colonne brisée, vies brisées » et les noms des 186 victimes, lus un à un par les élèves du Lycée professionnel André Boulloche lors l’inauguration. Ce mémorial s’ajoute à la stèle dressée dans le cimetière Toutes-Aides.

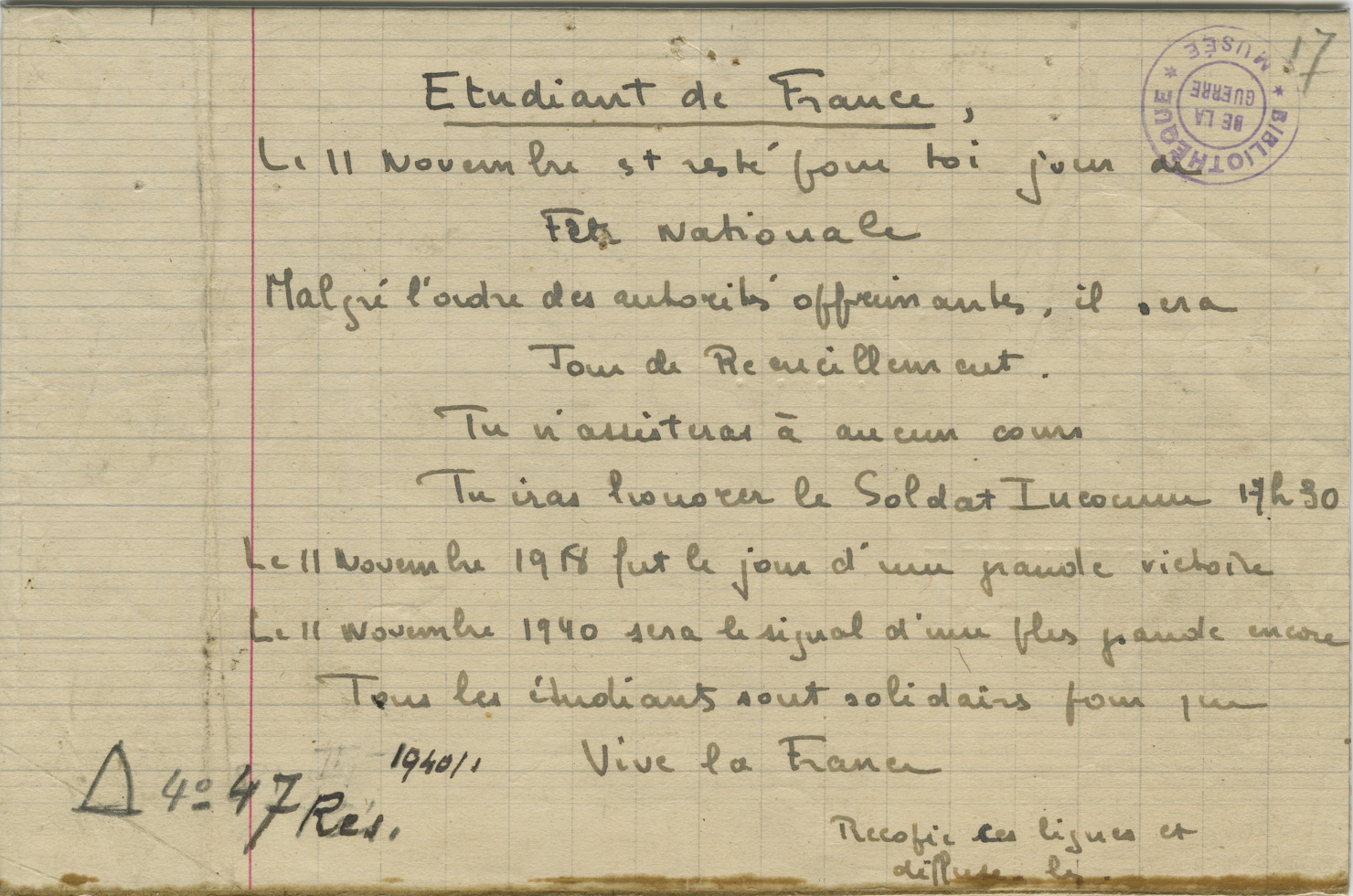

Ce fait de guerre a été longtemps occulté, car il mettait en cause les Alliés. Serge Paquet, qui a été apprenti à Penhoët de 1963 à 1966, puis moniteur, se souvient que jusqu’à la fermeture du centre d’apprentissage en 1974, « on demandait aux élèves de déposer des fleurs sur les tombes des victimes. On faisait une vingtaine1 de cimetières ou monuments aux morts, mais on ne nous disait pas pourquoi. »2 C’est la raison pour laquelle il a accepté la présidence du Groupement des parents d’apprentis victimes et des rescapés du bombardement du 9 novembre 1942, afin d’entretenir la mémoire de cet événement « qui a marqué à jamais l’histoire de cette ville » a dit David Samzun, maire lors de l’inauguration d’un Mémorial en 2019, près du chantier naval. Le monument en forme de colonne qui porte l’inscription « Colonne brisée, vies brisées » et les noms des 186 victimes, lus un à un par les élèves du Lycée professionnel André Boulloche lors l’inauguration. Ce mémorial s’ajoute à la stèle dressée dans le cimetière Toutes-Aides.  Les auteurs de l’exploit ? Deux jeunes, Christian de Mondragon a tout juste 16 ans, lycéen et Michel Dabat, 19 ans, est élève de l’Ecole des Beaux-Arts. Celui-ci a son Brevet de prépara-tion militaire, il s’est investi pendant la débâcle dans l’aide aux réfugiés, particulièrement nombreux dans la région nantaise. A la veille de l’entrée des Allemands à Nantes, il avait tenté avec un ami de rejoindre l’Angleterre via l’Espagne mais ils avaient dû faire demi-tour à Bordeaux. Il reste déterminé à exprimer son refus de la défaite et concocte avec son ami Christian cette action spectaculaire soigneusement élaborée. Ils ont établi la liste de l’outillage nécessaire, pensé à porter des bleus de travail par-dessus leurs vêtements de ville pour ne pas les salir et éviter de se faire ainsi repérer à leur descente par une éventuelle patrouille. Car le couvre feu est en vigueur. Mais pour un coup d’essai ce fut un coup de maître.

Les auteurs de l’exploit ? Deux jeunes, Christian de Mondragon a tout juste 16 ans, lycéen et Michel Dabat, 19 ans, est élève de l’Ecole des Beaux-Arts. Celui-ci a son Brevet de prépara-tion militaire, il s’est investi pendant la débâcle dans l’aide aux réfugiés, particulièrement nombreux dans la région nantaise. A la veille de l’entrée des Allemands à Nantes, il avait tenté avec un ami de rejoindre l’Angleterre via l’Espagne mais ils avaient dû faire demi-tour à Bordeaux. Il reste déterminé à exprimer son refus de la défaite et concocte avec son ami Christian cette action spectaculaire soigneusement élaborée. Ils ont établi la liste de l’outillage nécessaire, pensé à porter des bleus de travail par-dessus leurs vêtements de ville pour ne pas les salir et éviter de se faire ainsi repérer à leur descente par une éventuelle patrouille. Car le couvre feu est en vigueur. Mais pour un coup d’essai ce fut un coup de maître. Ce même jour, le professeur Paul Langevin, physicien de renom international et fondateur en 1934 du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes est arrêté dans son laboratoire de l’Ecole de physique et chimie et interné. Le 8 novembre une manifestation a lieu devant le Collège de France à 16 h, « à l’heure où le Professeur Langevin aurait dû faire son cours », à l’initiative du Comité de Défense de Paul Langevin et d’étudiants communistes dont Claude Lalet, qui sera interné et fusillé à Châteaubriant.

Ce même jour, le professeur Paul Langevin, physicien de renom international et fondateur en 1934 du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes est arrêté dans son laboratoire de l’Ecole de physique et chimie et interné. Le 8 novembre une manifestation a lieu devant le Collège de France à 16 h, « à l’heure où le Professeur Langevin aurait dû faire son cours », à l’initiative du Comité de Défense de Paul Langevin et d’étudiants communistes dont Claude Lalet, qui sera interné et fusillé à Châteaubriant. La manifestation est perçue comme le premier acte collectif de résistance. La jeunesse a ainsi affirmé sa volonté de combattre pour la liberté et, trois semaines après la poignée de mains de Pétain et Hitler à Montoire, de refuser la collaboration. C’est donc un désaveu de Vichy. En représailles l’Université de Paris est fermée, le recteur Gustave Roussy est limogé. Le Quartier latin est placé sous haute surveillance et des arrestations préventives sont opérées – plus d’un millier le 21 novembre. Les journaux parisiens accordent peu de place à la manifestation, Londres y voit un encouragement pour le général de Gaulle. Des étudiants y auront fait leur premier apprentissage et se rapprocheront des mouvements de résistance.

La manifestation est perçue comme le premier acte collectif de résistance. La jeunesse a ainsi affirmé sa volonté de combattre pour la liberté et, trois semaines après la poignée de mains de Pétain et Hitler à Montoire, de refuser la collaboration. C’est donc un désaveu de Vichy. En représailles l’Université de Paris est fermée, le recteur Gustave Roussy est limogé. Le Quartier latin est placé sous haute surveillance et des arrestations préventives sont opérées – plus d’un millier le 21 novembre. Les journaux parisiens accordent peu de place à la manifestation, Londres y voit un encouragement pour le général de Gaulle. Des étudiants y auront fait leur premier apprentissage et se rapprocheront des mouvements de résistance. Des manifestations ont eu lieu à Dijon, à Rouen et à Nantes. Des opérations collectives avec arrêts de travail sont menées dans le bassin minier du Nord. Chaque année durant l’Occupation, le 11 novembre donnera lieu à des gestes symboliques, dont l’un des plus célèbres reste le défilé des maquisards à Oyonnax dans l’Ain le 11 novembre 1943.

Des manifestations ont eu lieu à Dijon, à Rouen et à Nantes. Des opérations collectives avec arrêts de travail sont menées dans le bassin minier du Nord. Chaque année durant l’Occupation, le 11 novembre donnera lieu à des gestes symboliques, dont l’un des plus célèbres reste le défilé des maquisards à Oyonnax dans l’Ain le 11 novembre 1943.