Aragon. C’est en leur nom que je vous parle

Les circonstances dans lesquelles ce texte a été écrit sont maintenant connues: Dans les tout premiers jours de novembre 1941 , le jeune avocat Joë Nordmann eut un rendez-vous avec le docteur Bauer. Bauer était le messager de Jacques Duclos (alias Frédéric) demandant si Nordmann était prêt à se rendre en zone non occupée pour voir Louis Aragon et lui transmettre des documents. Prêt ? Nordmann l’était. Lors du rendez-vous suivant, Bauer lui remit une liasse de papiers pliés ou froissés: les documents sortis clandestinement du camp de Châteaubriant, rédigés par des témoins du drame. Accompagnant le tout, un billet très bref: « Fais de cela un monument ! Frédéric ».

Nordmann quittait Paris en janvier 1942, par le train, ayant roulé tant bien que mal les papiers dans la couture de son slip. Après un arrêt à Nevers, pour obtenir de faux papiers d’identité par une amie, il passe la ligne de démarcation et arrive à Nice à l’adresse indiquée, dans le Vieux Nice, quartier des « Ponchettes ». Aragon est bouleversé en découvrant les documents. Il offrit l’honneur de composer ce texte à d’autres écrivains présents à Nice. Mais Roger Martin du Gard, Georges Duhamel, André Malraux et André Gide se récusèrent. Et Aragon écrivit Les Martyrs par le Témoin des Martyrs. En quelques semaines le texte bouleversant d’Aragon était parvenu dans onze pays, alliés ou neutres, et il fut bientôt lu à la radio de Londres (apporté par E. d’Astier de la Vigerie), radio-Brazzaville, Radio Moscou, et à New York. (Témoignage de Joë Nordmann, Aux vents de l’Histoire, Actes Sud, 1996)

Châteaubriant

C’est en leur nom que je vous parle

Mots clés: Châteaubriant, Aragon, Guy Môquet

Je ne sais qui lira ce qui va suivre. Je m’adresse à tous les Français et aussi simplement à tous ceux qui, au-delà des limites de la France, ont quelques sentiments humains dans le cœur, quelles que soient leurs croyances, leur idéologie, leur nation. Peut-être seront-ils retenus de m’accorder créance, parce que je ne signerai pas. J’atteste qu’il n’est rien au monde que je voudrais autant pouvoir faire que d’avoir l’honneur de signer ceci. C’est la mesure de l’iniquité et de la barbarie qu’aujourd’hui nous ne puissions dire notre nom pour appuyer une cause aussi juste, aussi généralement considérée comme noble et élevée, qu’est la cause de la France. Ceux qui meurent pour elle dans notre pays meurent anonymes ; le plus souvent, on ne dit même pas qu’ils sont morts, et tout ce qu’on ose écrire, c’est qu’un individu a été exécuté. Je partage ici le glorieux anonymat de tant de morts que vous ne pouvez plus vous étonner de cet anonymat. Si j’élève une faible voix, c’est parce que certains des morts me l’ont demandé, c’est en leur nom que je vous parle. Ils sont tombés sous les balles allemandes. Ils sont morts pour la France.

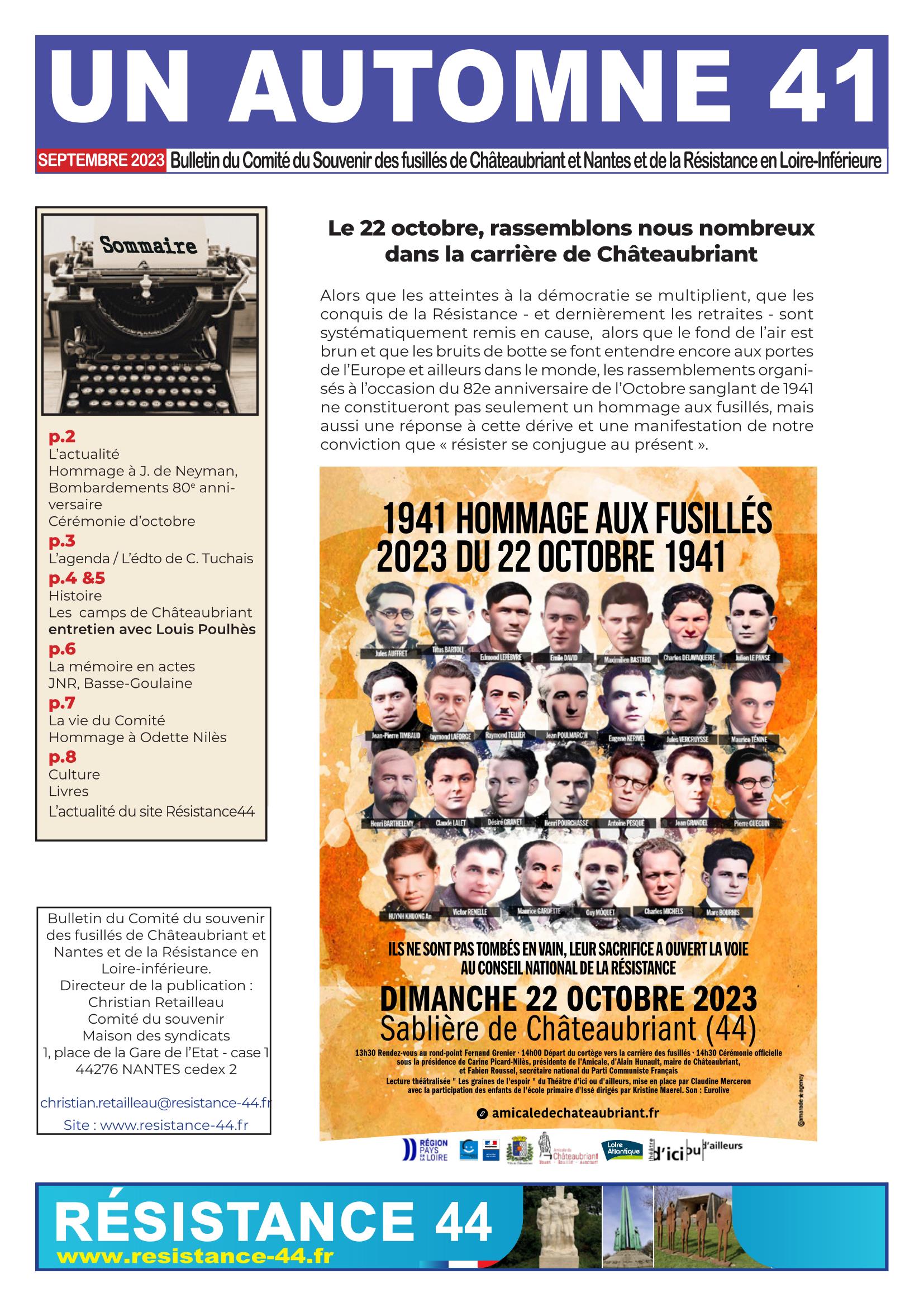

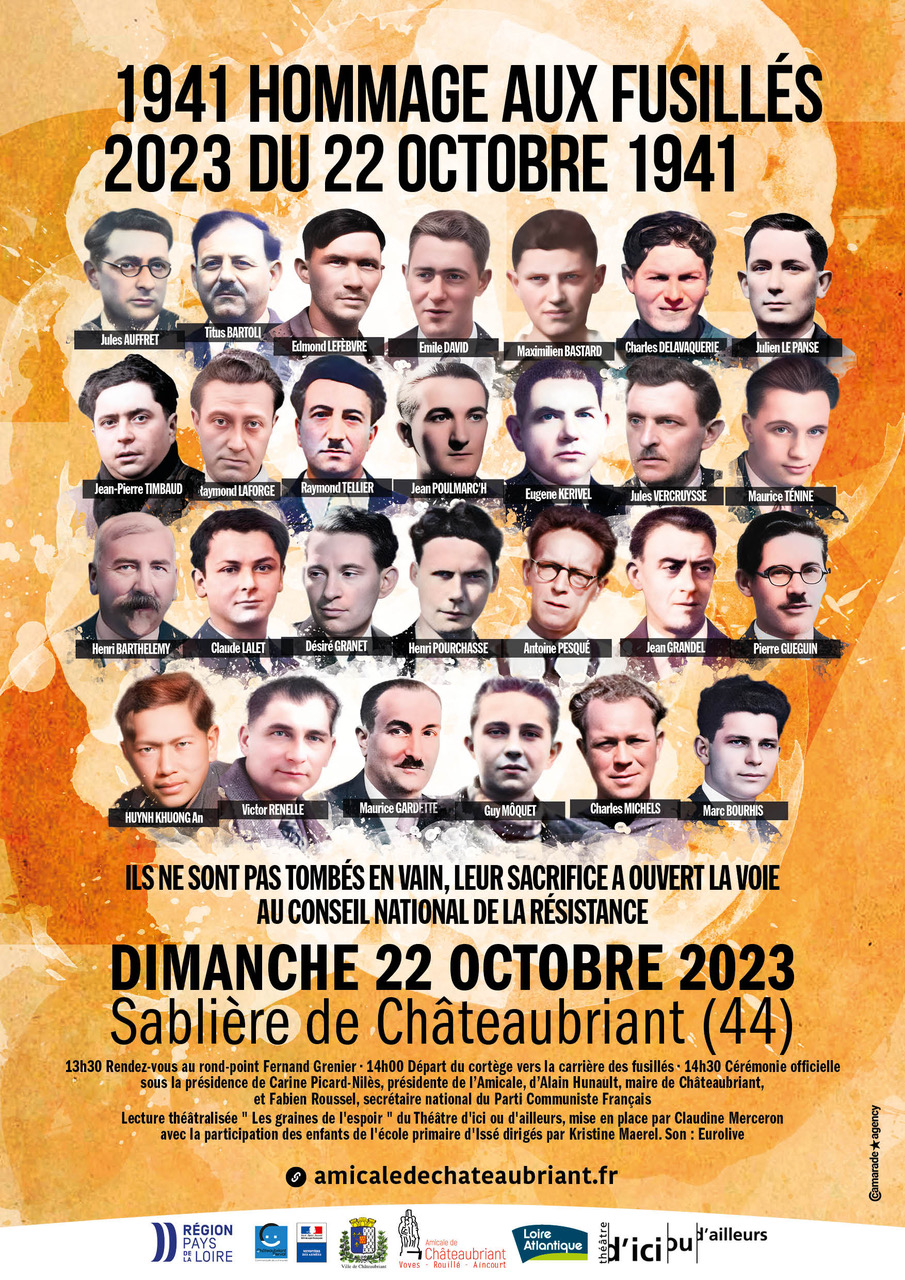

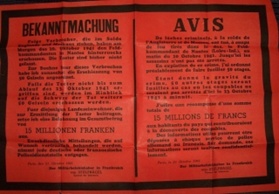

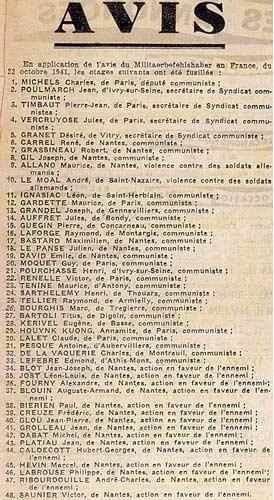

Les faits sont simples et personne ne les nie. Le 22 octobre 1941, 27 hommes ont été exécutés par les Allemands à côté du camp de Châteaubriant (Loire-Inférieure) pour des faits datant de quelques jours, dont ils étaient notoirement ignorants, pour l’acte d’hommes qu’ils ne connaissaient pas, sans s’être solidarisés avec ces hommes, mais livrés à l’occupant afin d’être exécutés, et cela par le ministère de l’Intérieur d’un gouvernement qui se dit français, qui en avait lui-même dressé la liste. Pris dans le camp où ils étaient détenus par une simple suspicion ou passibles de toute façon de peines moindres, ils ont été passés par les armes sur l’avis de ceux qui prétendent assurer la police dans le pays, y donnant ainsi l’exemple révoltant du crime. On dira : c’étaient des communistes. Est-il possible que des Français, est-il possible que des hommes, unis à d’autres hommes, à d’autres femmes par les liens de la chair, de l’affection, de l’amitié, puissent se satisfaire d’une phrase pareille ? Tous ceux qui diront, croyant se débarrasser ainsi de la chose : c’étaient des communistes n’entendent-ils pas que cela n’excuse pas le crime allemand, mais que cela honore les communistes ? Ces hommes étaient prisonniers pour leurs idées, ils avaient défendu leurs croyances au mépris de leur liberté. Ils s’étaient refusé à suivre l’exemple de ceux qui, se reniant par lâcheté ou par intérêt, sont passés dans le camp de ceux qu’ils combattaient la veille. S’ils avaient voulu les imiter, ils auraient pu, comme certains, revêtir l’uniforme allemand et être libres, collaborer aux journaux, aux organisations que l’Allemagne contrôle, et être libres. Ils ne l’ont pas voulu. On les a envoyés à la mort. Il y a eu dans le monde des hommes comme ceux-là, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui haïssent l’Église dont ils sont martyrs ne sont jamais à ce point entraînés par la violence anticléricale qu’ils ne reconnaissent pas la grandeur, la noblesse, la beauté du sacrifice des chrétiens jetés aux bêtes, qui chantaient dans les supplices. Vous pouvez haïr le communisme, vous ne pouvez pas ne pas admirer ces hommes. Écoutez !

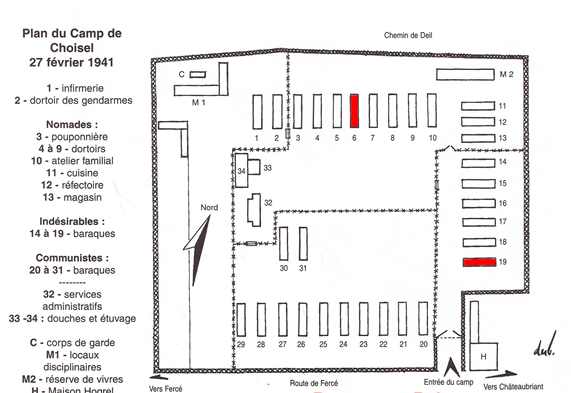

Au camp de Châteaubriant, il y avait, en octobre 1941, un peu plus de quatre cents prisonniers. On sait ce qu’est la vie dans ces camps, on ne sait pas assez le courage qu’y déploient des hommes et des femmes démunis de tout, mais qui ne paraissent se préoccuper que de maintenir le moral de tous. À Châteaubriant, ils préparaient des divertissements communs, ils faisaient des cours pour mettre en commun le savoir particulier de chacun. Le 20 octobre, un lundi, on y apprend qu’un officier allemand vient d’être tué à Nantes. Vers une heure de l’après-midi, un officier de la Kommandantur confère avec les directeurs du camp. Il s’agit de désigner des otages. Deux cents dossiers environ sont remis par le camp au chef de cabinet du sous-préfet qui les portera à Paris, au ministère de l’Intérieur, où seront choisis les otages. On ne peut s’en tenir à l’exposé nu des faits. Depuis qu’il y a des guerres, les belligérants ont considéré comme otages des hommes, des notables désignés d’avance pour porter les conséquences des actes de leurs concitoyens contre l’ennemi. Ici, c’est après l’acte que sont choisis de prétendus otages et parmi les hommes qui ne peuvent matériellement en être solidaires. Quels hommes ? Des notables dont la perte aura un caractère retentissant ? Non ! Des hommes qui portent le poids de leurs idées, qui sont choisis par ceux-là qui prétendaient assurer l’ordre, leurs ennemis politiques qui y trouvent l’occasion de vengeances personnelles. Parmi eux, il y a des étudiants, des ouvrières. Quelques-uns sont presque des enfants. Ce n’est plus le bourgmestre qui répond de ses concitoyens comme jadis. « Otages ? – Non. – Martyrs ? – Oui. » Ce même 20 octobre, les troupes allemandes prennent la garde du camp, à la place des gardes mobiles français. Les prisonniers sont consignés dans les baraques jusqu’au lendemain 9 heures. Vers 9 heures du soir les sentinelles tirent dans le camp, croyant voir une ombre ; une balle entre dans la baraque 10 et siffle aux oreilles d’un prisonnier couché. Le lendemain, la garde allemande est relevée. Des rumeurs circulent. les prisonniers apprennent le départ pour Paris du chef de cabinet du sous-préfet avec les dossiers. On prétend que trente otages doivent être désignés dans le camp. Dans la baraque 19, il y a vingt et un hommes : une indiscrétion a fait savoir que c’est de cette baraque que viendra le gros du contingent exigé. Vers 9 heures du soir, les soldats allemands reprennent la garde (…) Voici les vingt-sept enfermés dans la baraque 6. Chacun reçoit une feuille et une enveloppe pour écrire ses dernières volontés. Kérivel est autorisé à faire ses adieux à sa femme internée dans le même camp. J’ai sous les yeux le récit des mêmes heures fait par un autre interné qui se trouvait dans la baraque 10. Il traduit aussi cette angoisse sourde et montante des deux journées, les bruits qui courent, encore incertains, les signes précis d’un événement qu’on croit deviner sans en être sûr. Puis l’arrivée de l’officier et des gendarmes. « Quand s’ouvre la baraque 10, le sous-lieutenant Touya lance sans hésitation, avec un sourire pincé, un seul nom : Guy Môquet. Le nom est un couperet qui tombe sur chacun de nous, une balle qui perce chacune de nos poitrines. Il répond d’un seul : présent ! Et comme sans réfléchir, droit, plus grand que jamais, notre Guy s’avance d’un pas rapide et assuré, dix-sept ans, plein d’inconscience et de vie ! À peine éveillé aux premiers rêves de l’amour, il est parti, notre Guy, comme serait parti un peu de nous. » On cherche à se persuader dans les baraques que la partie n’est pas jouée ; cependant, suivant un autre témoignage, les otages étaient si sûrs de leur sort que Timbaud avait décidé de liquider toutes ses provisions en un bon repas et demandé à deux de ses camarades d’écrire à sa femme et à sa fille s’il lui arrivait quelque chose. D’autres camarades faisaient remarquer à Pesqué qu’il serait prudent de fumer tout de suite ses trois paquets de tabac. Quant à Poulmarch, il se faisait disputer après le repas de midi pour ne pas avoir fait chauffer l’eau du thé : « Dépêche-toi au lieu de dormir, nous n’aurons même pas le temps de boire le thé. » En effet, l’eau du thé est restée sur le feu.

Maintenant, dans les baraques, on attend. Chaque porte, chaque fenêtre a été condamnée avec un lit dressé contre les parois. Ils voient le curé de Béré entrer dans le camp. Cela en dit long. Le curé de Châteaubriant s’est récusé. On voit passer Mme Kérivel, autorisée à voir son mari. L’espoir disparaît. C’est à 14 h 22 que le prêtre sort de la baraque 6. Cinq minutes plus tard, des camions allemands apparaissent sur la route. Alors, de la baraque, un chant monte : la Marseillaise. Tout le camp P1 reprend le chant à son tour. Oh ! les avez-vous jamais bien entendues, ces paroles françaises : « Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnes ! » À 15 heures, les camions sont rangés devant la baraque 6. Voici les termes mêmes du récit d’un des rescapés. « Le lieutenant ouvre la porte et commence le dernier appel. À l’annonce de son nom, chacun d’eux se présente. Les gendarmes fouillent, vident toutes les poches et leur attachent les mains, puis les font monter dans les camions. Chaque camion prend neuf camarades, ceux-ci n’arrêtent pas de chanter et nous font des signes d’adieu, car ils nous voient à la fenêtre. Ténine interpelle l’officier allemand : “C’est un honneur pour nous, Français, de tomber sous les balles allemandes.” Puis, désignant le jeune Môquet qui n’a que dix-sept ans : “Mais c’est un crime de tuer un gosse…”. »

Il faudrait tout citer, chaque récit, car ils s’éclairent l’un l’autre. Dans cet autre, il y a des larmes aux yeux de ceux qui assistent impuissants au drame. Le geste instinctif de se découvrir quand éclate la Marseillaise des condamnés. Ah ! Ce n’est pas César qui salue ceux qui vont mourir, mais la France, mais l’avenir du pays pour lequel ils meurent. Comme ils reconnaissent les voix lointaines, celles de Timbaud, de Môquet ! Après la Marseillaise, il y a le Chant du départ et comment lire, dans ce texte d’un homme simple, sans en avoir les yeux humides, cette remarque : « Qu’ils sont beaux, ces vers : Un Français doit vivre pour elle ! Pour elle, un Français doit mourir. » Puis vient l’Internationale. Et une voix seule, jeune, fraîche, entonne la Jeune Garde. C’est Môquet, pour sûr, le benjamin des otages. On ne peut pas couper ce récit-là. « Par la fenêtre, nous voyons des ombres s’agiter à travers les interstices de la palissade. Nous devinons que nos camarades prennent place dans les camions. Nous nous massons aux fenêtres, côté nord, pour voir le départ de nos héros. Les gendarmes sont toujours là, impassibles, postés de dix mètres en dix mètres. Plus loin, sous le mirador, on distingue les silhouettes sombres des soldats allemands casqués et armés. Une voiture à cheval entre. Elle ne va pas loin. Un gendarme arrête le cheval par la bride et lui fait faire demi-tour. Le temps est superbe, le ciel d’une pureté exceptionnelle pour un 22 octobre. Pas une âme qui vive. La consigne est parfaitement respectée dans notre quartier. Seul Kiki, notre petit fox-terrier, se roule dans l’herbe, heureux de s’étirer et de s’ébattre au soleil. À côté de la 9e, des pas martèlent le plancher. Enfin la Marseillaise, une fois de plus, s’élève de l’autre côté des palissades. Les moteurs sont mis en marche. Les camions vont partir. La Marseillaise s’envole des camions, irrésistible, gagne tout le camp, baraque par baraque. Les gendarmes rendent les honneurs militaires à nos camarades quand ils montent dans les camions et au moment où ceux-ci s’ébranlent… » Alors, mus par le chant qui les a gagnés, ceux dont les camarades viennent de partir pour le supplice, tous se trouvent soudain – hors des baraques. Ils sont quatre cents à chanter. Deux couplets, deux refrains de la Marseillaise.

Le lieutenant Touya, qui tout à l’heure serrait les mains de l’officier allemand qui venait prendre livraison des vingt-sept martyrs, est bien embarrassé, mais il montre aux détenus la sentinelle allemande, et déjà il siffle. Eux, les détenus, sur un mot d’ordre qui circule parmi eux, se taisent et le silence tombe sur les bourreaux. Il faudra bien que le lieutenant consente quelques renseignements. De groupe en groupe, on se les passe, ainsi que la liste des otages. Touya leur a déclaré qu’ils seront fusillés dans une heure, à 16 h 15. Aussitôt, on décide de se rassembler à cette minute-là. L’heure est lente et lourde à passer dans les baraques. C’est pendant cette heure-là que, pieusement, dans la baraque numéro 6, certains vont recopier les instructions laissées par les condamnés. Les planches où ils ont marché, qu’ils ont touchées, sont découpées et mises à l’abri comme des reliques. À 16 h 15, les voilà tous rassemblés comme pour l’appel, tête nue, en silence, trois cents hommes réunis par camp. Dans chaque camp, l’appel est fait. Au nom des fusillés, un camarade répond : « Fusillé ! » Une minute de silence. Cérémonial simple, sobre, spontané. Ils l’ont naturellement inventé. Et peut-être inaugureront-ils, pour la suite des temps, la commémoration qui fera du 22 octobre de chaque année un anniversaire pour tous les Français, le deuil, l’orgueil aussi, parce que vingt-sept Français sont morts comme on sait mourir chez nous. De la soirée qui suit, que rapporter ? Seulement le courage de Mme Kérivel. Cette femme admirable, quand elle est venue à la cellule des condamnés embrasser son mari, prise de pitié à la vue du jeune Guy Môquet, a proposé aux officiers de prendre sa place. On le lui a refusé. Maintenant, son calme fait l’admiration de tous. Elle se promène sur la piste avec ses amis. « Pourquoi se frapper ? Nous ne sommes pas ici pour cueillir des fleurs, la vie continue. » Et elle dit aux femmes : « Surtout, faites votre fête dimanche, rien n’est changé ! » Elle tiendra ainsi toute la soirée, ce n’est que dans sa baraque que la fièvre s’emparera d’elle. Mais le lendemain la retrouvera debout, courageuse.

C’est le lendemain que l’on apprend les détails de l’hécatombe. C’est dans une carrière de sable, à deux kilomètres de Châteaubriant, qu’ils ont été fusillés. Ils avaient traversé la ville en chantant la Marseillaise dans les camions. Les gens se découvraient sur leur passage. On imagine l’émotion qui régnait dans la ville. À la ferme voisine de la carrière, les paysans étaient consignés par les Allemands, portes et volets clos, une mitrailleuse braquée sur leurs portes. Par un raffinement singulier, l’exécution a eu lieu en trois fournées. Il y avait trois rangées de neuf poteaux dans la carrière. Les exécutions ont été faites en trois salves : à 15 h 55, à 16 heures et à 16 h 10. Les vingt-sept condamnés ont voulu aller à la mort les yeux non bandés et les mains libres. Ces hommes, en tombant, ont étonné leurs bourreaux, ils ont chanté jusqu’à la dernière minute. Ils criaient : « Vive la France ! Vive l’URSS ! Vive le Parti communiste ! » Le docteur Ténine a dit à l’officier allemand qui commandait le peloton : « Vous allez voir comment meurt un officier français ! » Et le métallurgiste Timbaud, avec cette décision qu’il a toujours montrée dans la vie, a choisi pour sa dernière parole un cri bien particulier qui risque de rester comme un souvenir dans le cœur des hommes qui ont tiré sur lui, Français : « Vive le Parti communiste allemand ! » Il avait demandé du feu à un gendarme pour fumer une dernière cigarette. Au départ, dans le camion, il a dit quelques mots sévères au lieutenant Touya. Il est mort comme il a vécu. C’est une image qui restera de l’ouvrier français, notre frère. Les gendarmes ont rapporté la montre de l’un, une lettre de l’autre, l’alliance d’un autre. Ils ont dit aux détenus ce qui se disait dehors. Eux-mêmes partagent l’émotion du camp et de la ville. La municipalité a refusé d’enfermer les corps dans les cercueils ignobles que les autorités allemandes avaient apportés. Les corps ont passé la soirée au château de la ville. On les dispersera le lendemain dans les divers cimetières de la région. Les familles pourront y aller, mais elles ne sauront pas quelle tombe est la leur, car les cercueils ne porteront pas de noms, mais un numéro correspondant à un registre, pour plus tard… et c’est tout. À la carrière, les gens du pays se sont rendus nombreux en pèlerinage ; on voyait encore les poteaux, le sang sur le sable. On sait maintenant que le même jour, à Nantes, vingt et un otages étaient tombés dans des conditions semblables. Quarante-huit en tout pour la journée du 22 octobre. Le dimanche suivant, plus de 5 000 personnes ont défilé dans la carrière, et déposé des fleurs.

C’est d’un garde mobile que l’on tient les détails de l’exécution. Cet homme déclare que les vingt-sept victimes lui ont donné une leçon de courage ineffaçable. Guy Môquet, qui avait eu une faiblesse au départ, mais dont le courage avait été égal à celui des autres en chemin, s’est évanoui dans la carrière. Il a été fusillé évanoui. Dans le pays, on se répète les mots des martyrs. Le jour de la Toussaint, les défilés ont recommencé, une gerbe de fleurs a été déposée à l’emplacement de chaque poteau dans la carrière tragique, des bouquets ont été portés dans les cimetières. Les autorités allemandes ont interdit les défilés et ont fait une enquête pour rechercher « les coupables » qui avaient apporté des fleurs. Un détail terrible : lors de la mise en bière, l’un des cadavres (on frémit de le reconnaître) était trop grand pour la caisse. Un Allemand prit une barre de fer pour l’y faire entrer. Comme le fossoyeur municipal qui était présent protestait, l’autre cria : « Kommunist, pas Français ! » Ce mot-là, oui, il faudra qu’aucun Français ne l’oublie. Les brutes qui sont venues chez nous, jusque dans la mort, disposer de la nationalité des nôtres, d’un enfant de dix-sept ans, nous apprennent par là même ce qui nous unit contre eux. Il est seulement étrange et monstrueux que le mot de cette brute, il puisse se trouver parmi nous des gens pour le reprendre. Nous n’oublierons pas qui a envoyé au poteau cet enfant et ses vingt-six camarades, qui tranquillement, d’un bureau d’un de nos ministères, a jeté aux balles allemandes ceux qui devaient mourir la Marseillaise à la bouche et la France au cœur, parce qu’il pensait, comme les bourreaux : « Communistes, pas Français ! » (1).

Il faudrait parler de ces vingt-sept hommes. Comment ne pas marquer à leur tête le député Michels qui portait, aux yeux des autorités françaises, le seul crime d’avoir voté contre la guerre, contre cette guerre à l’Allemagne : voici qu’il est tombé sous les balles allemandes, désigné par les autorités françaises. Il laisse une femme et deux enfants. À côté de lui, Poulmarc’h, secrétaire de syndicat à Ivry ; sa femme reste avec un enfant de six ans et deux personnes à sa charge. Voici le métallurgiste parisien Timbaud qui laisse une femme avec un enfant de treize ans, et deux jours de travail par semaine. Voici Vercruysse, de Paris, mutilé de la face de l’autre guerre, qui laisse une femme sans ressources avec un enfant de huit ans. Les soldats du Kaiser n’avaient pu que le défigurer, ceux de Hitler lui ont donné le coup de grâce. Voici Granet, de Vitry ; sa femme fait des ménages pour élever un enfant de onze ans. Barthélémy, de Tours, retraité des chemins de fer, cinquante-sept ans, dont le fils est marié, mais la femme de ce fils a été emprisonnée à Niort. Bartoli, qui avait cinquante-trois ans, une femme et un enfant. Bastard, d’Angers, lui, n’avait que vingt et un ans ; une mère le pleure. Bourhis, dont l’ordre de libération est arrivé le soir même de l’exécution, instituteur à Saint-Brieuc ; il laisse une femme institutrice et un enfant de six ans. Laforge, instituteur, devait comme lui être libéré. Il laisse une femme, professeur de lycée, et un enfant de dix-sept ans. C’est Lalet, étudiant de vingt et un ans, déjà marié, dont la libération est arrivée pendant qu’il écrivait ses dernières volontés ; cela ne l’a pas sauvé du poteau. Lefevre, d’Athis-Mons, nous laisse une femme et quatre enfants. Le Panse, de Nantes, laisse une femme malade avec deux enfants de cinq et trois ans. Môquet, notre Guy, comme disaient les camarades, le martyr de dix-sept ans, avait à sa charge sa mère et son jeune frère de dix ans, son père étant lui aussi emprisonné. Pesqué, docteur à Aubervilliers, cinquante-six ans, laisse un enfant. Pourchasse, trente-trois ans, laisse une femme sans ressources avec deux enfants de dix et quatre ans ; sa sœur a été arrêtée. Renelle, ingénieur de Paris, laisse une fille de vingt ans qui devra faire vivre sa grand-mère. L’artisan imprimeur Tellier, d’Armilly (Loiret), quarante-quatre ans, veuf. Le docteur Ténine, trente-cinq ans, celui qui dit : « Vous allez voir comment meurt un officier français ! », médecin à Antony, fils d’un chauffeur de taxi qui, sans travail, était à sa charge, venait de perdre son fils de huit ans, quelques jours plus tôt ; on dit que sa femme, apprenant l’exécution quelques jours après ce terrible deuil, s’est tuée volontairement (2). Voici Kérivel, dont la femme eut le triste privilège, prisonnière à Châteaubriant, de l’embrasser à la dernière heure. Voici Delavacquerie qui avait dix-neuf ans et en paraissait quinze. Huynh Khuong An, Annamite, dont le pays a été livré aux Japonais tandis que lui était livré aux Allemands et que sa femme était jetée en prison à Rennes. Voici David, Grandel, Guéguin, Gardette… Tous des gens pauvres qui vivaient de leur travail.

Est-ce bien la France, direz-vous, où se passent des choses pareilles ? Oui, c’est la France, soyez-en sûrs. Car ces vingt-sept hommes représentent la France mieux que ceux qui les ont désignés aux bourreaux allemands. Leur sang n’aura pas coulé en vain : il restera comme une tache indélébile au visage de l’envahisseur. Ce sang précieux, c’est le rouge de notre drapeau qu’il a reteint et qui, mieux que jamais, se marie au blanc et au bleu de la France pour marquer l’unité de notre pays contre l’ennemi installé sur notre terre et la poignée de traîtres pourvoyeurs de ces bourreaux.

L’HUMANITE, 21 octobre 2011

Copyright Jean Ristat

(1) On sait aujourd’hui que Pucheu, de qui à Alger justice devait être faite, était avant guerre l’homme qui pour les trusts remettait à Doriot l’argent de la trahison de classe et de la trahison nationale.

Cette même main qui payait la provocation livra les patriotes aux balles allemandes. Comment aujourd’hui s’étonner des journaux que payent en France les patrons sains et saufs de Pucheu, et du travail qu’ils font, du langage de Goebbels par eux repris ?

(2) Heureusement inexact. Ce bruit m’était arrivé d’une source dont

je n’avais pas de raison de douter : quelques mois plus tard, Mme Ténine nous rendait visite à Nice, dans cette petite pièce où j’avais écrit

les Martyrs.

NDLR : Le lieutenant Touya, placé en résidence surveillée à Saintes, à la Libération, fut libéré, puis promu capitaine et décoré de la Légion d’honneur.

Louis Aragon

* Cet épisode de la mission de Joë Nordmann et de sa rencontre avec Aragon est dessiné dans la BD Immortels!, publiée par le Comité du Souvenir

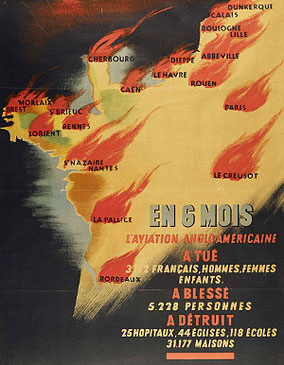

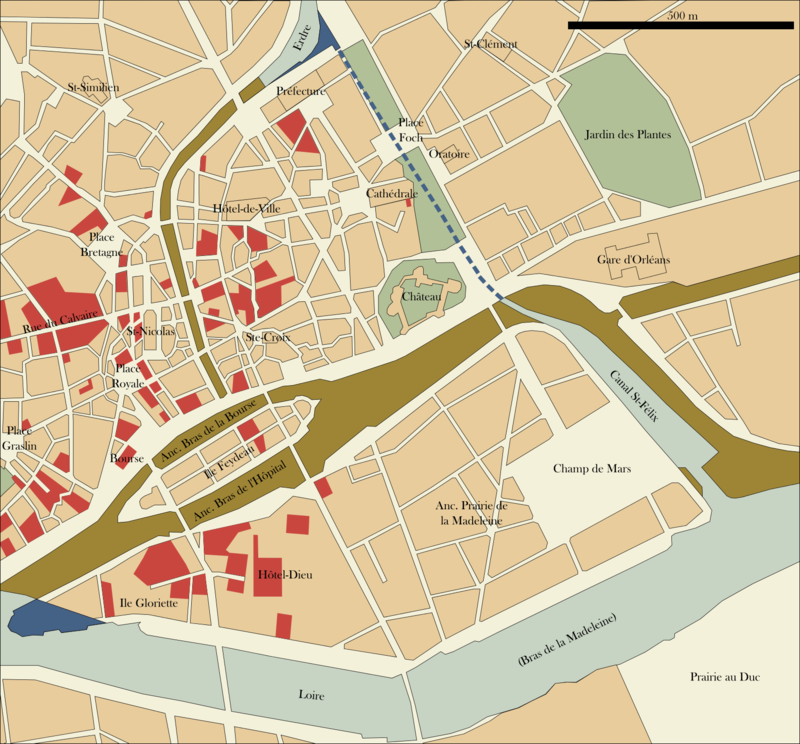

Carte du centre-ville montrant les zones bombardées

Carte du centre-ville montrant les zones bombardées