DELAVAQUERIE Charles, Gabriel

Fils de Maurice, terrassier, et d’Émilie, née Pouilly, ménagère, Charles Delavaquerie demeurait avec son père et ses frères et sœurs au 80 rue Babeuf à Montreuil-sous-Bois. Dans la soirée du 20 octobre 1940, avec dix autres communistes âgés de seize à cinquante-trois ans, dont trois femmes, Charles Delavaquerie collait des papillons et des tracts sur les murs de la ville. Certains militants portaient des pots de peinture et de minium pour tracer des mots d’ordre sur les murs et les chaussées de la ville. Collaient-ils l’Humanité clandestine du 19 octobre qui appelait à l’action « Contre la répression que poursuivent les autorités françaises et les occupants » ?

Trois gardiens de la paix du commissariat de la ville les appréhendèrent, et les conduisirent au commissariat. Charles Delavaquerie, incarcéré à Fresnes, comparut le 18 janvier 1941 devant un tribunal correctionnel qui le condamna à six mois de prison pour infraction au décret du 26 septembre 1939. Le 7 février il fut transféré à la Santé, puis le 7 mai 1941 il fut interné au camp de Choisel à Châteaubriant.

Son père Maurice fit part de son désarroi par lettre le 9 septembre 1941 au préfet de police. Son fils Charles soigné pour une pleurésie devait partir en sanatorium : « Je crains qu’il ne puisse encore tenir et la séparation est bien pénible pour un pauvre père qui reste seul avec 3 enfants – père de 9 enfants, veuf depuis 5 ans. Je voudrais bien avoir mon petit avec moi surtout qu’il n’a agi que par étourderie. […] nous n’avons jamais poussé nos enfants à faire des actes répréhensibles au point de vue de la loi. […] Ma vie est toute de travail et j’ai élevé mes enfants dans un bon moral. Je regrette et lui aussi ce mouvement que l’enfant a fait dans un sens où il ne comprenait pas l’importance. »

Le 20 octobre 1941, à Nantes, trois membres de l’Organisation spéciale, Spartaco Guisco, Marcel Bourdarias et Gilbert Brustlein, exécutèrent le Feldkommandant du département Karl Hotz. L’ampleur de la répression ordonnée par Hitler surprit : quarante-huit otages furent passés par les armes à Nantes et à Châteaubriant dont Charles Delavaquerie. Pétain exhorta les résistants à se livrer et les éventuels témoins à les livrer. Le journal collaborationniste Le Matin du 23 octobre en fit sa manchette en une sur cinq colonnes : « « Aidez la justice !’’ adjure le Maréchal après l’abominable crime de Nantes. » Le commandant militaire Von Stülpnagel annonça cent autres exécutions, puis recula.

L’organisation clandestine ne revendiqua pas l’action, et prit ses distances. L’« officier allemand sortant on ne sait d’où à 2 heures du matin, avait été tué », précisait l’Humanité clandestine du 1er novembre 1941 qui titrait : « 50 otages fusillés à Nantes et 50 à Bordeaux par les Allemands. Devant la colère soulevée en France par cet assassinat, et devant la réprobation du monde civilisée le bandit Von Stülpnagel a différé l’exécution de 50 autres otages à Nantes et de 50 à Bordeaux ».

Charles Delavaquerie était l’un des vingt-sept otages de Châteaubriant ; dans sa dernière lettre, il écrivit qu’il « aurait bien voulu voir les Soviets ».

Après la Libération, le conseil municipal de Montreuil-sous-Bois donna son nom à une rue de la ville. Au cimetière du Père-Lachaise, près du mur des Fédérés, sur le monument commémoratif des fusillés de la Résistance avec en épitaphe : « Gloire à notre France éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle… Aux héros de la résistance fusillés par les nazis » figure le nom le Charles Delavaquerie.

Cher père,

Je t’écris mais c’est la dernière lettre. On va venir me chercher pour me fusiller, avec mes amis, nous, pauvres fils d’ouvriers, qui ne demandions qu à vivre et avions l’espérance.

Soyez courageux, toi et mes soeurs, comme je le suis moi-même. On est 27 à y passer, un de chaque région.

Nous ne verrons plus les beaux jours revenir.

On vient, il est 1h30. Finis les derniers beaux jours en famille. Je ne verrai plus mon beau Montreuil. Nous sommes tous courageux, cher père ; c’est ton fils qui a 19 ans et demi et qui aurait voulu voir les Soviets arriver avec nous, qui te dit adieu. Adieu à toute la famille, sans oublier grand-mère. Ton fils qui pense à vous et va mourir pour son devoir.

Vive les Soviets ! Vive l’URSS !

Pour citer cet article :

https://maitron.fr/spip.php?article21971, notice DELAVAQUERIE Charles, Gabriel par Daniel Grason, Claude Pennetier, version mise en ligne le 25 octobre 2008, dernière modification le 18 février 2019.

SOURCES : Arch. PPo., 77W 1595, 221W 2. – L’Humanité no 84 du 19 octobre 1940 ; L’Humanité no 136 du 1er novembre 1941. – DAVCC, Caen, otage-B VIII dossier 2 (Notes Thomas Pouty). – Le Matin, 22, 23 et 24 octobre 1941. – Lettres des fusillés de Châteaubriant, éditées par l’Amicale des anciens internés et patriotes de Châteaubriant-Voves, 1954. – Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, préface de Jean Marcenac, 3e édition, Éd. Sociales, 1967. – Jean-Marc Berlière, Franck Liaigre, Le sang des communistes. Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée. Automne 1941, Paris, Fayard, 2004. – État civil.

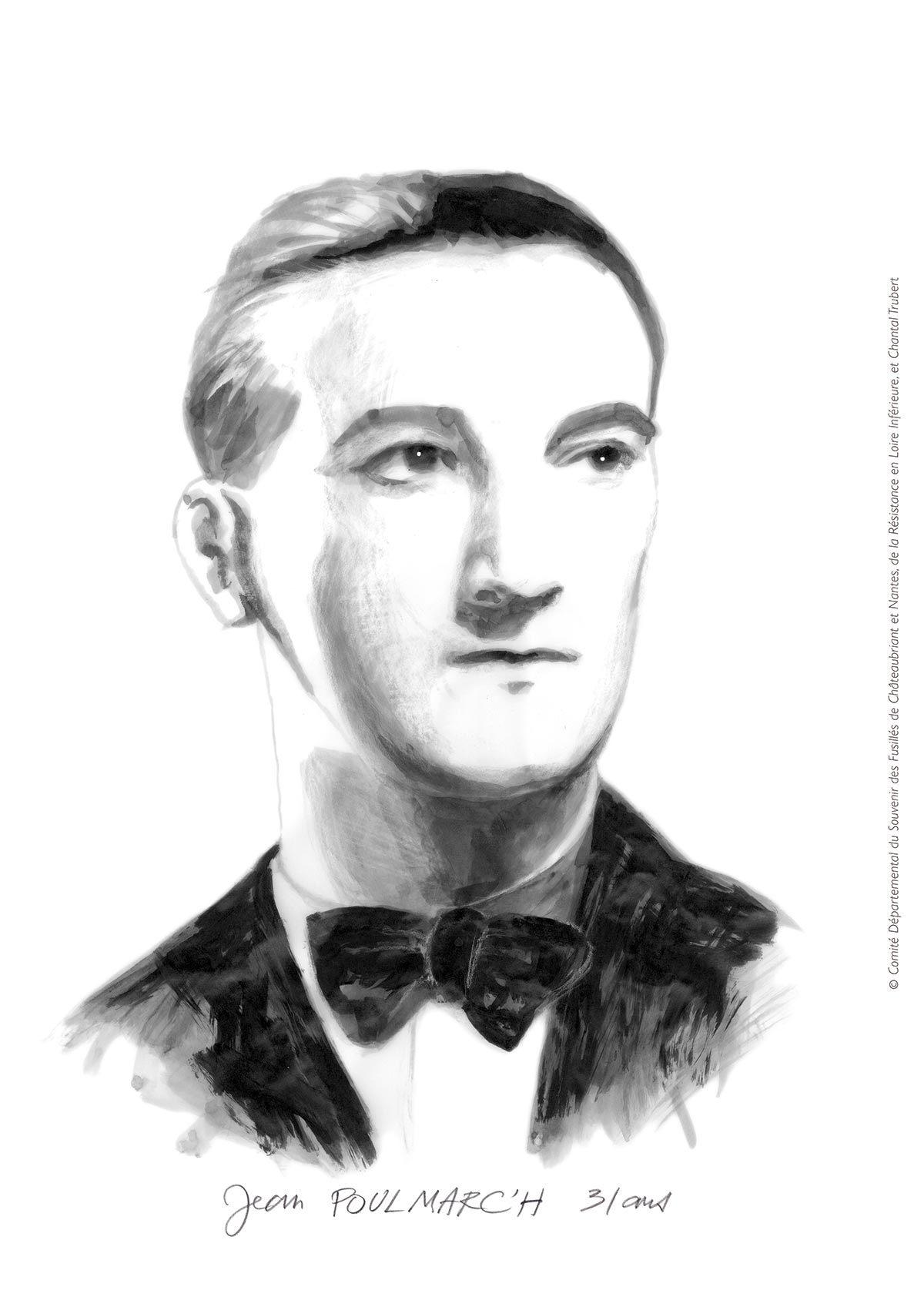

Fils d’un cheminot breton, Guillaume Poulmarch, et de Marie Rucard, fixés à Dreux (Eure-et-Loir), Jean Poulmarch obtint son brevet élémentaire puis entra un temps aux chemins de fer. Il adhéra tout jeune à la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) et aux Jeunesses communistes. À partir de 1933, il fit un séjour de treize mois en Union soviétique. En septembre 1935, il représentait les « jeunes syndiqués » au VIIIe congrès de la CGTU qui se tint à Issy-les-Moulineaux (Seine, Hauts-de-Seine) ; lors de ce congrès, il fut élu à la commission exécutive.

Fils d’un cheminot breton, Guillaume Poulmarch, et de Marie Rucard, fixés à Dreux (Eure-et-Loir), Jean Poulmarch obtint son brevet élémentaire puis entra un temps aux chemins de fer. Il adhéra tout jeune à la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) et aux Jeunesses communistes. À partir de 1933, il fit un séjour de treize mois en Union soviétique. En septembre 1935, il représentait les « jeunes syndiqués » au VIIIe congrès de la CGTU qui se tint à Issy-les-Moulineaux (Seine, Hauts-de-Seine) ; lors de ce congrès, il fut élu à la commission exécutive.

Fils d’un menuisier et d’une couturière, Henri Pourchasse exerça différents métiers : ébéniste, emballeur et chauffeur. Il habita Paris puis Vitry-sur-Seine (Seine, Val-de-Marne), avant de s’installer en 1938 aux HBM Marat à Ivry-sur-Seine. Métallurgiste, secrétaire adjoint du syndicat de la section technique des machines à la Ville de Paris, il était également secrétaire de la cellule communiste de l’usine des Eaux. Il était membre du bureau de section d’Ivry.

Fils d’un menuisier et d’une couturière, Henri Pourchasse exerça différents métiers : ébéniste, emballeur et chauffeur. Il habita Paris puis Vitry-sur-Seine (Seine, Val-de-Marne), avant de s’installer en 1938 aux HBM Marat à Ivry-sur-Seine. Métallurgiste, secrétaire adjoint du syndicat de la section technique des machines à la Ville de Paris, il était également secrétaire de la cellule communiste de l’usine des Eaux. Il était membre du bureau de section d’Ivry.

Le père de Khuong An Huynh dirigeait une école à Saïgon. Son fils se rendit en France à l’âge de douze ans, fut interne au lycée du Parc de Lyon et sortit ensuite de la faculté de Toulouse licencié ès lettres.

Le père de Khuong An Huynh dirigeait une école à Saïgon. Son fils se rendit en France à l’âge de douze ans, fut interne au lycée du Parc de Lyon et sortit ensuite de la faculté de Toulouse licencié ès lettres.

Fils de Constantin Bartoli et d’Angélique Santoni, Titus Bartoli adhéra au Parti communiste après le congrès de Tours.

Fils de Constantin Bartoli et d’Angélique Santoni, Titus Bartoli adhéra au Parti communiste après le congrès de Tours.

Petit-fils d’un cultivateur et fils d’un garde-barrière, Henri Barthélemy participa à des réunions socialistes et syndicalistes avant la Première Guerre mondiale. Au congrès constitutif de l’Union départementale CGT, tenue à Niort (Deux-Sèvres) le 13 juillet 1913, il fut élu trésorier adjoint. Après la scission de Tours en 1920, il passa au Parti communiste dont il demeura adhérent jusqu’à sa mort.

Petit-fils d’un cultivateur et fils d’un garde-barrière, Henri Barthélemy participa à des réunions socialistes et syndicalistes avant la Première Guerre mondiale. Au congrès constitutif de l’Union départementale CGT, tenue à Niort (Deux-Sèvres) le 13 juillet 1913, il fut élu trésorier adjoint. Après la scission de Tours en 1920, il passa au Parti communiste dont il demeura adhérent jusqu’à sa mort. Fils de Henri Kérivel, marin, et de Marie Anne Quéau, ménagère, Eugène Kérivel, capitaine côtier dans le service des Ponts et Chaussées, s’était marié le 6 avril 1920 dans sa ville natale avec Léoncie Le Doaré. Il militait, dès 1930, au Parti communiste et à la CGTU dans sa ville natale. Peu avant la guerre il fut muté à Basse-Indre, près de Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), où il était domicilié 8 quai Jeanne d’Arc. Il participa avec sa femme à la constitution du Parti communiste clandestin et organisa la résistance locale. Il fut arrêté le 24 juillet 1941 à Saint-Nazaire, pour propagande antinazie et diffusion de tracts. Il fut un des premiers internés politiques du camp de Châteaubriant (camp de Choisel) et fit partie, le 22 octobre 1941, des « vingt-sept fusillés » comme otage, en représailles à l’exécution du commandant Karl Hotz à Nantes, du 22 octobre 1942.

Fils de Henri Kérivel, marin, et de Marie Anne Quéau, ménagère, Eugène Kérivel, capitaine côtier dans le service des Ponts et Chaussées, s’était marié le 6 avril 1920 dans sa ville natale avec Léoncie Le Doaré. Il militait, dès 1930, au Parti communiste et à la CGTU dans sa ville natale. Peu avant la guerre il fut muté à Basse-Indre, près de Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), où il était domicilié 8 quai Jeanne d’Arc. Il participa avec sa femme à la constitution du Parti communiste clandestin et organisa la résistance locale. Il fut arrêté le 24 juillet 1941 à Saint-Nazaire, pour propagande antinazie et diffusion de tracts. Il fut un des premiers internés politiques du camp de Châteaubriant (camp de Choisel) et fit partie, le 22 octobre 1941, des « vingt-sept fusillés » comme otage, en représailles à l’exécution du commandant Karl Hotz à Nantes, du 22 octobre 1942.

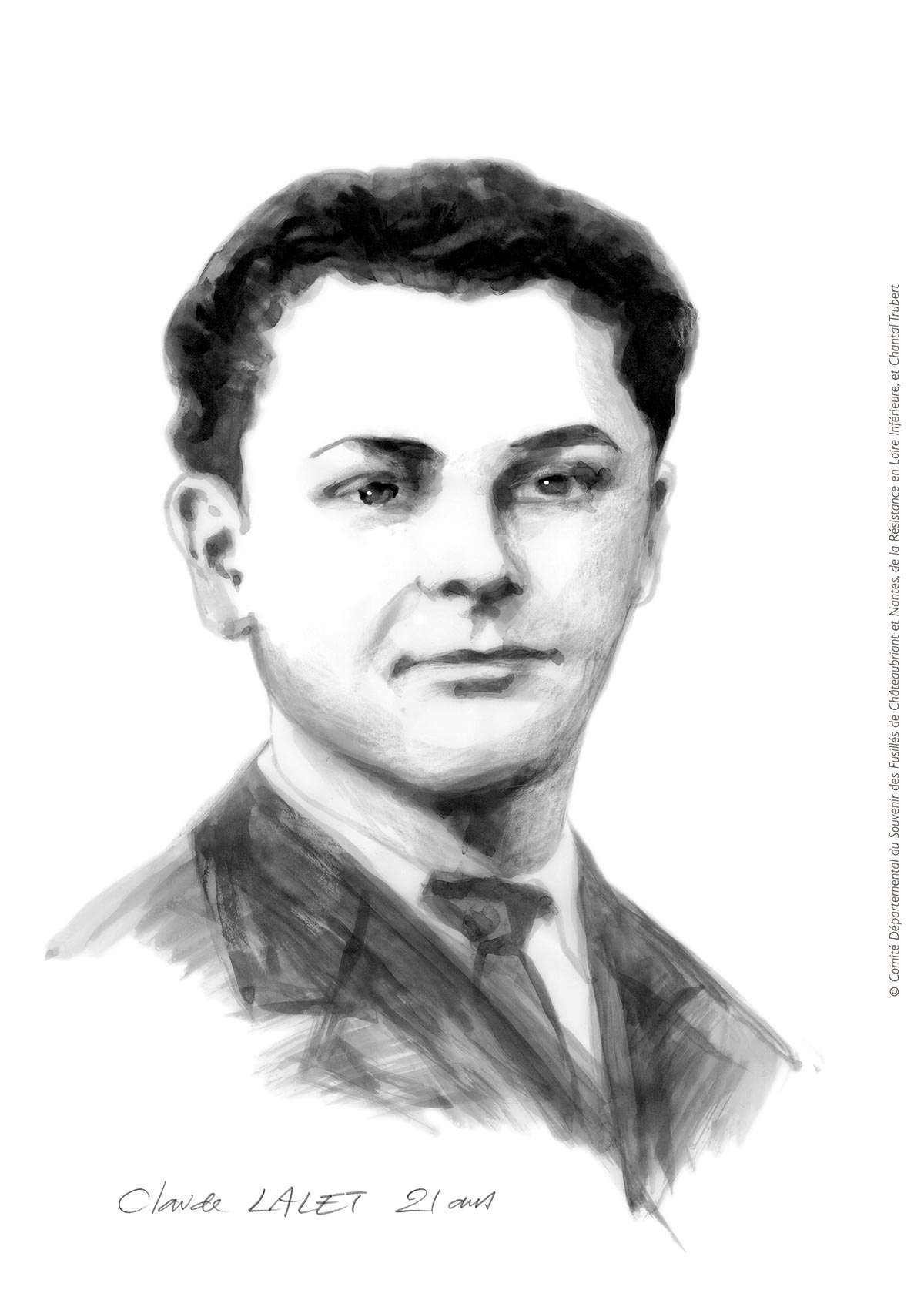

Fils d’un rédacteur au ministère des Finances, Claude Lalet se destinait au journalisme et aimait la poésie. Élève au lycée Rollin (Jacques Decour) depuis 1930, il fut en 1935-1936 aux lycéens antifascistes, dit-il lors de son interrogatoire par la police. Il était, en 1937, membre de l’Union des étudiants communistes (UEC) et aurait été responsable, avec Olivier Souef, des étudiants communistes de la Sorbonne vers 1940. Selon son épouse, Eugénie Lalet-Lory, il n’était plus lié au Parti communiste lorsqu’il fut arrêté le 25 novembre avec elle et Maurice Delon, ce qui semble étonnant. Il n’est pas exclu qu’il ait eu des réserves par rapport à l’orientation refus de « guerre impérialiste » de l’Internationale communiste.

Fils d’un rédacteur au ministère des Finances, Claude Lalet se destinait au journalisme et aimait la poésie. Élève au lycée Rollin (Jacques Decour) depuis 1930, il fut en 1935-1936 aux lycéens antifascistes, dit-il lors de son interrogatoire par la police. Il était, en 1937, membre de l’Union des étudiants communistes (UEC) et aurait été responsable, avec Olivier Souef, des étudiants communistes de la Sorbonne vers 1940. Selon son épouse, Eugénie Lalet-Lory, il n’était plus lié au Parti communiste lorsqu’il fut arrêté le 25 novembre avec elle et Maurice Delon, ce qui semble étonnant. Il n’est pas exclu qu’il ait eu des réserves par rapport à l’orientation refus de « guerre impérialiste » de l’Internationale communiste.