Les camps d’internement ne sont pas une innovation de la Seconde guerre mondiale. La Première guerre mondiale a déjà connu la création de « camps de concentration », destinés à concentrer en un lieu des personnes réputées hostiles. Ainsi, par exemple, en Loire-inférieure, le petit séminaire de Guérande est réquisitionné pour retenir plusieurs centaines d’Allemands. Puis au milieu des années 1930, des camps d’hébergement sont ouverts pour accueillir des réfugiés espagnols fuyant les combats et les troupes franquistes. A la fin des années 1930 le gouvernement Daladier crée un nouveau type de camp chargé d’exclure ceux qu’il appelle les « indésirables ». Puis les camps accueillent des internés politiques, en particulier des communistes.

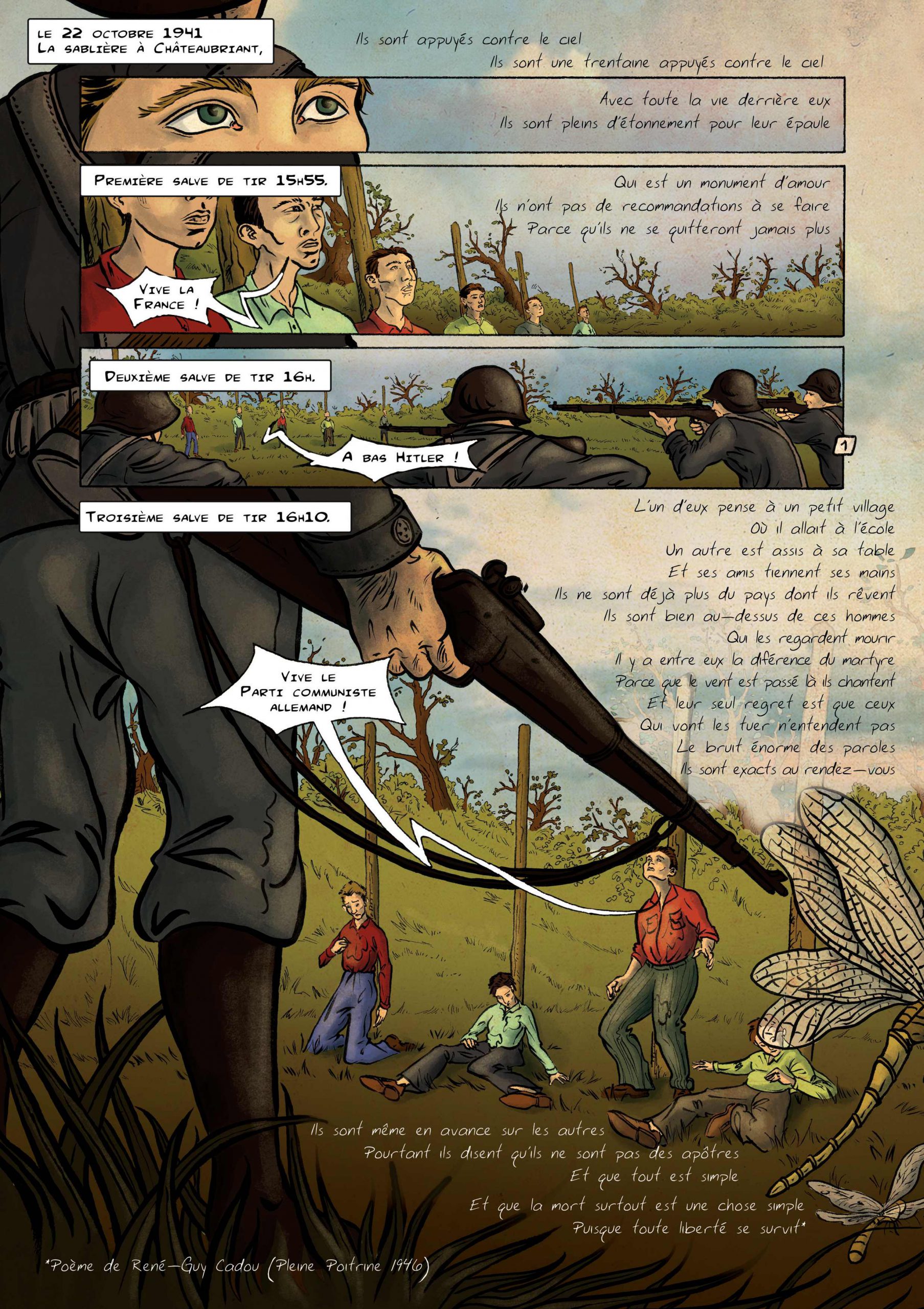

La région de Châteaubriant intéresse les autorités à partir de 1939. Des réfugiés espagnols puis des nomades sont internés dans des usines désaffectées à la Forge-Neuve à Moisdon-la-Rivière. Le gouvernement de Vichy, sous le contrôle de l’occupant allemand, renforce l’internement au cours de l’hiver 1940-1941.

La Loire-Inférieure, comme la totalité du littoral atlantique, reçoit au printemps 1937 des milliers de républicains espagnols fuyant les Asturies et le pays basque conquis par les troupes rebelles de Franco. Le préfet réquisitionne des locaux de la caserne d’Ancenis. L’effondrement du front républicain de Catalogne en février-mars 1939 conduit près de 500 000 réfugiés à franchir les Pyrénées. Le préfet ouvre de nouveau la caserne d’Ancenis, les femmes et les enfants sont hébergés dans des locaux disponibles sur la côte. Des réfugiés se trouvent à l’intérieur des terres, comme à Châteaubriant où le sous-préfet réquisitionne deux usines désaffectées sommairement réaménagées : des logements ouvriers inoccupés dans le village de Ruigné à Juigné-les-Moutiers et l’usine de la Forge-Neuve à Moisdon-la-Rivière, désormais inexploitée. Près d’un millier de femmes et d’enfants s’y installent à partir du 13 mai 1939, derrière les barbelés. Les conditions de vie sont difficiles : le ravitaillement est très insuffisant, il n’y a pas d’école, le manque d’hygiène est préoccupant. A l’automne 1939, la guerre entre la France et l’Allemagne provoque l’afflux de nouveaux réfugiés avant même le terrible exode de mai – juin 1940. Les hommes, toujours internés dans les camps du sud, sont plus ou moins contraints de s’engager dans les compagnies de travailleurs espagnols (CTE) formées pour remplacer les hommes mobilisés. Une compagnie venue de Gurs rejoint alors Saint-Nazaire.

Avant la guerre, une législation d’exception permet aux préfets d’interner à partir de novembre 1938 les étrangers qualifiés d’’’indésirables’’. En septembre 1939, tous les étrangers de sexe masculin de 17 à 50 ans sont internés. Des nomades d’origine étrangère expulsés de la région parisienne sont repoussés vers la province et quelques dizaines arrivent du côté du Croisic et de Saint-Nazaire. En novembre, un nouveau décret-loi Daladier généralise l’internement administratif à tous les individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique. Le préfet maritime se sert de ce décret pour chasser les nomades étrangers de la zone de guerre qu’est le littoral et les assigner à résidence à l’intérieur, Moisdon-la-Rivière, Juigné-les-Moutiers et Bouvron. Le 6 avril 1940, un décret interdit à tous les nomades de circuler pour la durée de la guerre. En Loire-Inférieure, quatre localités de regroupement sont désignées : Juigné-les-Moutiers, Saint-Nicolas-de-Redon, Derval et Soudan.

Un mois plus tard, les troupes allemandes atteignent Châteaubriant. Des milliers ce prisonniers affluent, parqués dans des camps sommaires : le camp A au Moulin-Roul sur la commune de Soudan, le camp B dans le marais de la Courbetière sur la route de Saint-Nazaire, le camp S sur le stade de la Ville-en-Bois sur la route de Nantes et enfin le camp C dans le champ de courses de Choisel sur la route de Fercé. Les officiers logent dans le collège Saint-Joseph et au château.

Le régime de Vichy, qui s’installe en juillet 1940, entend ’’redresser’’ la France et pour cela combattre ‘’l’anti-France’’ : étrangers, juifs, communistes et autres ‘’indésirables’’. Il se sert de la législation répressive laissée par la Troisième République. Les nomades sont à nouveau concernés par les mesures d’internement à la demande du Commandement militaire allemand qui demande de les arrêter en octobre 1940. Le préfet s’exécute et les interne le 11 novembre 1940 à La Forge-Neuve libéré des Espagnoles. Le camp a une capacité de 320 places. Les nomades internés sont 285 au 1er janvier 1941. Les conditions de vie sont épouvantables, la mortalité infantile est très élevée. Il faut trouver une solution. Les derniers prisonniers de guerre partent vers les stalags d’Allemagne au début de l’année 1941 et l’occupant accepte de mettre les installations de Choisel à disposition des autorités françaises. Entre le 27 février et le 6 mars 1941, 335 nomades sont transférés de Moisdon à Châteaubriant où ils occupent un quartier de 11 baraquements isolé du reste du camp par un réseau de barbelés. Les relations avec d’autres catégories d’internés comme les proxénètes sont parfois conflictuelles. Le sous-préfet de Châteaubriant B. Lecornu obtient que les nomades retournent à La Forge en septembre où les conditions de vie se révèlent de nouveau très difficiles à la mauvaise saison.

En 1940, le lieu est sinistre, une usine désaffectée entourée de fils de fer barbelés, le bâtiment est en mauvais état, situé en contre-bas d’un barrage qui retient les eaux du Don, l’humidité est source de tracas. Il n’y a, à l’ouverture du camp, ni lavabo, ni lavoir, ni douches, ni WC. Le réfectoire est un hangar qui n’est fermé que sur trois côtés. L’eau est puisée dans l’étang. Les conditions d’hygiène sont déplorables. Malgré la présence de deux infirmières l’état sanitaire est préoccupant. Le docteur Aujaleu, Inspecteur général des camps et centres d’internement ne peut conclure son rapport que sur une demande de fermeture. Le 13 mai 1942, 267 personnes dont 150 enfants prennent le train pour Le Mans afin de rejoindre le camp de Mulsanne, avant un transfert à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) où seront regroupés tous les tsiganes de l’ouest de la France. Au total, de novembre 1940 à mai 1942, 567 nomades ont fréquenté le camp de La Forge.

Source

François MACE, La Forge & Choisel, Les camps de Châteaubriant, Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé, 2004