Les Francs-Tireurs de L’Affiche rouge

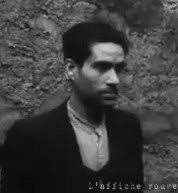

Le 21 février 1944, les nazis exécutaient au Mont-Valérien les héros de l’Affiche rouge. C’était l’hiver et la guerre basculait sur le front de l’Est. La France commençait à ne plus être la même. L’armée des ombres s’était renforcée. On parlait de préparer l’insurrection nationale, et de plus en plus du débarquement annoncé. Une affiche, tristement célèbre, placardée sur les murs de Paris et des villes de France, présentait les photos de dix hommes, désignés comme appartenant à « l’armée du crime ». Qui étaient-ils ?

I – « FRANCAIS DE PREFERENCE » – LA MOI

Dès les années 1920, les immigrés sont nombreux, appelés à participer à la reconstruction après l’hécatombe humaine de la Première Guerre Mondiale. La France est allée puiser à l’étranger les forces vives dont elle avait besoin. Dans les années trente, 3 millions de travailleurs immigrés ont rejoint la France, chassés par la misère, l’antisémitisme et la répression politique. Nombreux sont les immigrés antifascistes. Ils sont d’abord organisés dans la mouvance syndicale, dans la MOE (Main-d’œuvre étrangère) qui devient la MOI (Main-d’œuvre immigrée) à l’initiative du Parti communiste. Le principe: les travailleurs immigrés s’organisent sur leur lieu de travail, sans distinction de nationalité, tout en participant à des groupes de langues.

Sous la domination turque, 1 500 000 Arméniens ont été massacrés en 1915. Les Juifs de Pologne, d’Autriche, d’Allemagne connaissent les persécutions. En Europe, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l’Italie, l’Espagne, le Portugal ont des gouvernements fascistes. Dans les années 30, la France est encore épargnée : elle est leur terre d’asile.

« Ces étrangers et nos frères pourtant », Aragon les nomme « Français de préférence », non de naissance. Dès le début de la guerre, ils s’engagent dans le combat. Dans leur pays d’origine, ils ont vécu le fascisme et les horreurs qu’il engendre. Ils savent. Le nazisme, ils connaissent. C’est même pour ça qu’ils ont fui leur pays, pour se réfugier en France. 132 000 se portent volontaires et se battent dans les Ardennes, sur la Somme et sur la Loire. Parmi eux, certains ont déjà participé aux Brigades internationales en Espagne.

LES DEBUTS: 1941 – 42

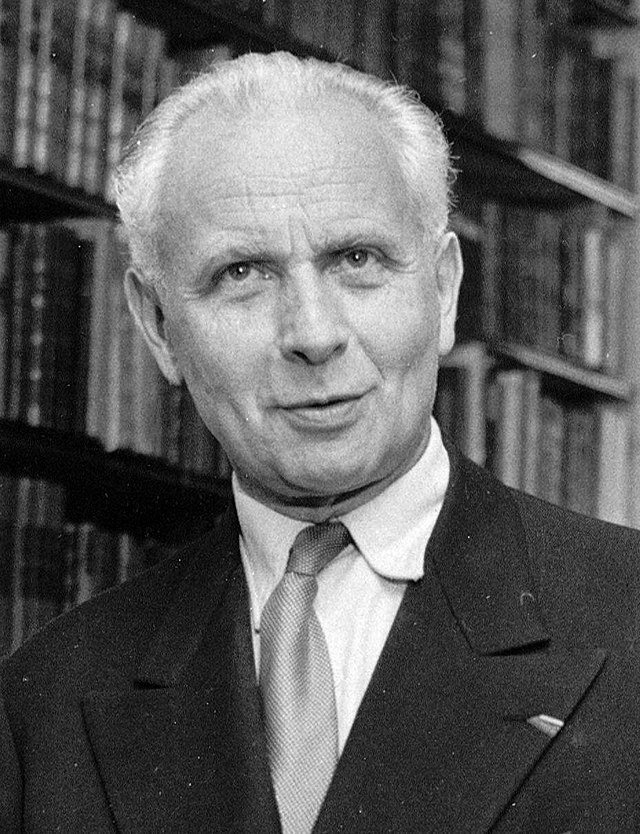

Après la défaite, comme l’ensemble de la population désorientée, abasourdie, ils ont connu le désarroi, l’incertitude. La Résistance s’est organisée, petit à petit, confusément, par tâtonnements. « Pour ces étrangers, surtout les anciens des Brigades internationales, la question « Faut-il résister ? » ne se pose même pas. Ils se regroupent entre membres de même communauté d’origine. » dit Arsène Tchakarian, ajoutant : « Au début 1941, avec quelques amis Arméniens, nous commençons à écrire sur les murs « Vive Paris », « A bas Pétain ». Des slogans visant directement les Allemands nous auraient valu, si nous étions pris, d’être fusillés immédiatement. Plus tard, on a jeté à la volée des tracts antihitlériens édités par le PC clandestin. Nous sommes passés à l’inscription « Mort aux envahisseurs ». Nous ne pouvions pas engager la lutte armée car nous n’avions pas d’armes. Fin 1941, nous nous sommes organisés en triangles constitués chacun de trois hommes de même nationalité ».

Depuis le mois de juin 1941, un jour sur deux, en moyenne, le détachement Manouchian frappe l’occupant. La guérilla urbaine, à coups de grenades lancées dans les hôtels et les restaurants réquisi-tionnés, de coups de feu sur les troupes et principalement les officiers supérieurs, vise à saper le moral des envahisseurs.

Si dès 1941 des actions armées sont exécutées, c’est avec du matériel de fortune: armes récupérées au moment de la débâcle, souvent rouillées. Les produits chimiques étant rares, la fabrication de bombes et d’explosifs est difficile. Ce n’est qu’au début de 1943 qu’une première livraison aura lieu, très insuffisante.

1942. Année très sombre. Année des grandes rafles de juifs, de résistants. Le Vel’ d’hiv’, Drancy, les déportations. Les camps de la mort. La MOI est désorganisée pour un temps. Beaucoup sont arrêtés. Mais nombreux sont aussi ceux qui choisissent la Résistance. En octobre, les rangs de la MOI se renforcent par un afflux de volontaires. L’armée allemande commence à subir de cuisantes défaites sur le front de l’Est. Le moral remonte chez les résistants qui ont hâte de pouvoir attaquer l’occupant les armes à la main.

« N’allez pas croire. Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’ils tueront. Ils ne sont pas des tueurs. Ils ne sont pas des héros de cinéma à la gâchette facile. Ils aiment, ils respectent la vie. Ils sont jeunes, il veulent vivre. Leur combat, c’est pour sauver la vie qu’ils le mènent. Ils ont peur. Lorsqu’on voit ses camarades tomber à côté de soi, on ne trouve pas facilement le sommeil… Et le lendemain, il faut surmonter cette peur. Il faut recommencer à frapper. Risquer l’arrestation. La mort. » Arsène Tchakarian.

1943

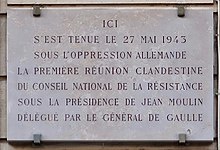

« En cette année 1943, la stratégie, la pratique, l’organisation, les objectifs de la résistance communiste (…) sont bien connus: tendue vers le développement de l’action sous toutes ses formes – de la pétition à la grève et à l’action militaire – afin de préparer l’insurrection nationale, elle s’efforce de rassembler dans et pour la lutte, à tous les niveaux, les forces nationales, afin de hâter l’heure de la Libération. » analyse l’historien Roger Bourderon.

La première attaque est fixée au 17 mars 1943. Au cours de l’année, les actions des résistants se multiplieront. Enfin parviennent de Londres les premières livraisons d’armes, promises depuis de longs mois. Pas un arsenal ! Quelques grenades, quelques revolvers automatiques, une boîte de cartouches, quelques bâtons de dynamite et d’explosifs munis de leur dispositif de mise à feu. Armement insuffisant, et cette insuffisance coûtera bien des vies aux résistants.

A l’époque les Alliés parachutent des armes aux groupes gaullistes. Il faut une pression des responsables nationaux des FTP pour obtenir cette livraison d’avril 1943. Dans son livre Les FTP, Charles Tillon écrit: « Sur des centaines de parachutages en France, six seulement furent officiel-lement autorisés par le BCRA aux FTP qui pourtant grouperont en août 1944, 50 % des FFI. »

Une trêve est décidée d’avril à juin pour modifier la structure de l’organisation. Seuls sont recrutés des antifascistes, des communistes ou des syndicalistes sûrs. En avril 1943, Missak Manouchian est nommé commissaire militaire de la 1ère division FTP-MOI de la région parisienne avec mission de réorganiser les groupes de combat et prendre des mesures de sécurité.

Ses plans d’action sont minutieusement préparés, ils fonctionnent comme une horloge. Il reconstitue les triangles, mais en y mêlant plusieurs nationalités. A la tête de chaque formation, il place des spé-cialistes: Marcel Rayman est chargé de la formation des nouvelles recrues, Joseph Boczov devient responsable des déraillements de trains militaires, Abraham Lissner est responsable politique et du ravitaillement. En matière de sécurité chaque franc-tireur a désormais un pseudonyme et un numéro matricule. Entre francs-tireurs il est interdit de révéler son identité, son adresse, sa nationalité. L’anonymat sera strictement observé, au prix de dures contraintes. Les rendez-vous doivent avoir lieu dans la rue et non à domicile, avec des rendez-vous de repêchage éventuel. Les femmes ont pour rôle de se faire remettre les armes par un responsable, de les transporter sur le lieu de l’attaque, d’attendre et de les récupérer à un endroit convenu pour les ramener au dépôt. Seul le responsable du dépôt en connait l’adresse. Les femmes ne connaissent que le pseudo du responsable.

Afin de consolider l’organisation, la MOI politique constitue début juillet 1943 un nouveau triangle de direction : Missak Manouchian (alias Georges), commandant militaire, Joseph Dawidowicz (Albert) commissaire politique, Patriciu Mihaly (Patrick) responsable de l’armement.

Mi-juillet, l’équipe spéciale est créée en vue de l’exécution des actions les plus difficiles: Marcel Rayman en est le chef avec l’allemand Léo Kneler, l’espagnol Celestino Alfonso et l’italien Spartaco Fontano. Selon Arsène Tchakarian, les FTP-MOI parisiens étaient environ une centaine.

Les Types d’action

La propagande.

« Au début, notre activité consistait à faire de la propagande. On fabrique des petits journaux, des papillons. On essaie d’en coller partout » dit Robert Endewelt. « Il y a eu aussi les manifestations de rue. La première se situe le 14 juillet 1941, sur les Grands Boulevards. Une autre a lieu au mois d’ août 1941. Là, on subit les premières arrestations. Samuel Tyszelman et Henri Gautherot sont arrêtés. Ils sont fusillés quelques jours plus tard. »

« Je collais des papillons, je faisais des inscriptions à la craie sur les murs. Nous faisions des lancers de tracts sur les marchés, dans les cinémas de quartiers, à la porte des usines et dans les métros. » se souvient Paulette Szlike-Sarcey, résistante dans les Jeunesses communistes juives.

Quelques documents existent, notamment les rapports d’activité transmis chaque semaine par Manouchian au commandement national des FTP. Il avait déposé des copies dans des cachettes, récupérées après la Libération par sa femme, Mélinée. Elles font état de 72 actions exécutées entre le 17 mars et le 12 novembre 1943, mais en réalité il y en a eu une centaine. L’historien Stéphane Courtois fait état de « 229 actions de juin 1942 à la chute de novembre 1943 ». 90 à 100 combattants ont participé à ces actions, dont les femmes FTP chargées des transports d’armes et les responsables des dépôts d’armes.

Les sabotages.

Pour les FTP, le temps de l’inexpérience est passé. Les combattants se sont aguerris, ils disposent d’un certain matériel, les succès remportés attirent de nouvelles recrues, stimulent l’audace. Vers le milieu de 1943, les attaques se multiplient, presque tous les jours, parfois deux ou trois dans la même journée. Le sabotage des pylônes électriques à haute tension est un objectif majeur. Les usines réquisitionnées travaillaient pour la production de guerre allemande. Presque toujours, les actes atteignent leur cible sans faire de victimes parmi la population.

Pour tenter de désorganiser et démoraliser l’adversaire, les francs-tireurs effectuent des opérations de sabotage dans les usines. « On coupait des câbles électriques, on subtilisait des pièces de machine pour les immobiliser » se souvient Robert Endewelt.

Les attentats contre les officiers de la Wehrmacht.

Les plans du commandement militaire des FTP-MOI ont pour objectif d’abattre le plus possible de militaires, pour répandre parmi eux la panique et la démoralisation. Ils devaient se convaincre que partout et en toutes circonstances ils ne pouvaient plus être en sécurité. Les actions doivent toujours frapper les officiers, de préférence aux simples soldats. En deux mois, les troupes ont été si durement frappées que les soldats n’osent plus parader avec leurs médailles et les officiers ne se déplacent qu’en vêtements civils.

Dans les quartiers Montmartre et Lafayette, il y a de nombreux hôtels réquisitionnés afin de recevoir les permissionnaires, venus du front de l’est se reposer à Paris. L’attaque de l’hôtel Montyon, près des Folies Bergères, s’inscrit dans ce plan global de démoralisation. La guerre n’est pas triste pour tout le monde. L’ABC affiche Tino Rossi, André Dassary chante à Bobino, Charles Trenet passe à Sa Majesté. Les restaurants sont pleins, les maisons de passe ne chôment pas. L’attaque de l’hôtel Montyon (40chambres) est une réussite.

Le 7 juin 1943, 4 rue Maspéro dans le 16ème arrondissement, le général von Apt est exécuté par Spartaco Fontano, Marcel Rayman et Celestino Alfonso.

Le 28 juillet, l’équipe spéciale s’attaque au général von Schaumburg, commandant du Gross Paris,en somme « le Führer à Paris ». Remplacé à ses fonctions , il n’était pas dans sa voiture, mais le message a été transmis: les FTP ont osé s’attaquer à la voiture du commandant du Gross Paris!

Depuis le début septembre, Manouchian a chargé plusieurs francs-tireurs, dont Arsène Tchakarian, de surveiller les allées et venues de Julius Ritter, chef du STO, le Service du Travail Obligatoire, mis en place avec la complicité active du gouvernement de Vichy. Le 28 septembre 1943, avant 8 h du matin, Celestino Alfonso et Marcel Rayman sont en place près du 18, rue Pétrarque, dans le 16ème arrondissement. Plus bas, assis sur la selle de son vélo, une grenade dans la poche, Léo Kneler garde les vélos de ses deux compagnons. A 8 h 15, la voiture du Général arrive devant le portail en fer forgé du 18, le chauffeur militaire ouvre la portière, Ritter s’installe. La voiture démarre. Avant qu’elle ne pénètre dans la rue du Réservoir, Alfonso s’élance, tire plusieurs balles sur Ritter et son chauffeur. Blessé gravement, Ritter se réfugie sous une porte cochère. Le voyant, Rayman contourne la voiture et achève le criminel nazi. Rapidement les francs-tireurs enfourchent leur vélo er rejoignent Olga Bancic qui récupère les armes.

Toutes les actions n’ont été réalisées à la demande du commandement des FTP. Le 18 septembre 1943, à la demande des services secrets alliés, l’officier major de la Kriegsmarine Wallenher a été exécuté au Parc Monceau, à hauteur du 58 boulevard de Courcelles, 8ème arrondissement par l’équipe spéciale Célestino Alfonso, Léo Kneler, Marcel Rayman auxquels s’était joint Henri Karayan.

Plusieurs actions ont un rapport avec Nantes et la Loire-Inférieure.

Le 8 septembre 1943, sur une décision du Comité militaire national des FTP, plusieurs actions sont conduites dans la région parisienne, contre les troupes d’occupation pour répondre à l’exécution, le 25 août à Nantes, au champ de tir du Bêle, de 11 résistants condamnés à mort à l’issue du « procès » dit des 16.

Le même jour, sept actions sont menées à Saint-Ouen, à Argenteuil, à Paris dans le 5ème arrondissement, porte d’Orléans, Porte d’Ivry et rue de Vaugirard. Huit militaires de la Wehrmacht sont tués et d’autres sont blessés. Les FTP nantais sont vengés.

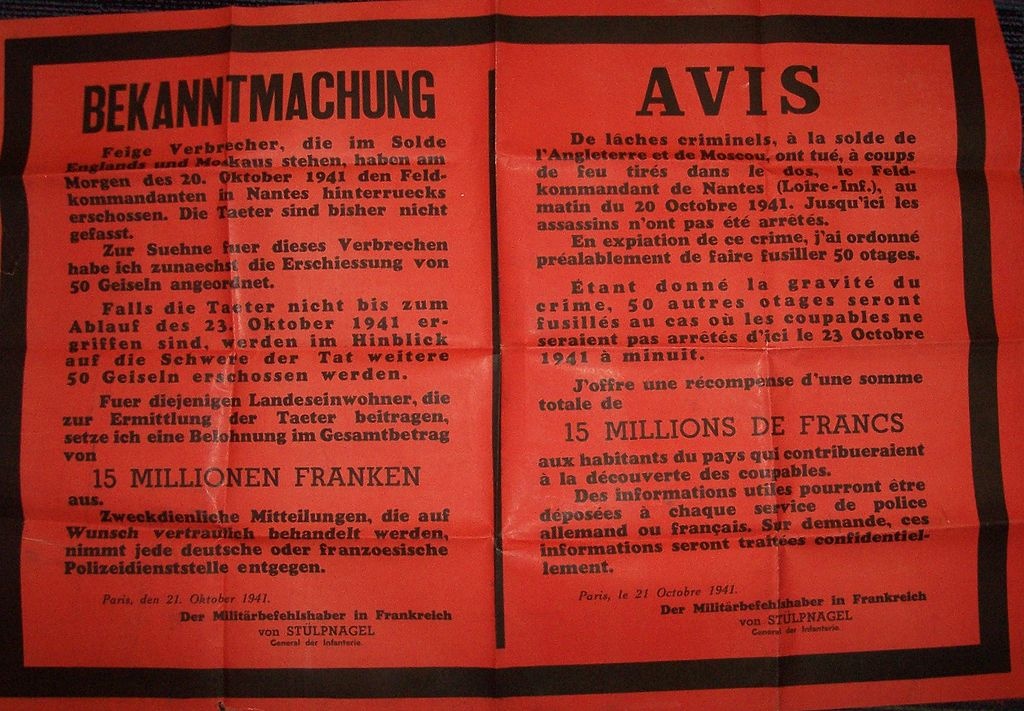

A la mi-octobre, le commandement militaire national des FTP demande aux FTP-MOI de préparer des actions spectaculaires contre l’armée d’occupation pour commémorer le 22 octobre, le deuxième anniversaire des fusillades des 27 de Châteaubriant, des 21 de Nantes et du Mont-Valérien ainsi que des 50 otages de Bordeaux.

Deux attaques sont organisées. D’abord contre un foyer de la Gestapo, avenue de la Grande-Armée. C’est un vendredi, la salle est archicomble, les hommes de la Gestapo, y viennent sans doute pour se délasser de leurs « rudes journées » ponctuées de filatures, interrogatoires et séances de torture. L’antifasciste allemand Léo Kneler se présente et dans un allemand impeccable salue le portier et lance une grenade dégoupillée au milieu de la salle.

Les ambulances n’avaient pas commencé l’évacuation des blessés et des morts de l’avenue de la Grande Armée que les francs-tireurs frappaient encore plus durement leur seconde cible, près de l’Opéra, à deux pas de la Kommandantur.

Les déraillements.

Les opérations de sabotage sur les voies ferrées se font en collaboration avec les cheminots résistants, qui informent le commandement des FTP du passage des convois militaires importants et indiquent l’endroit propice pour une action. Pour provoquer le déraillement, les FTP doivent écarter les rails sur une longueur de 6 à 10 mètres et placer une charge d’explosifs. Il faut faire en sorte que l’explosion se produise après le passage de la locomotive et des deux premiers wagons, ce qui laisse la possibilité aux mécaniciens, prévenus par leurs collègues, de sauter de la locomotive à temps. Joseph Bozcov, responsable de l’équipe des dérailleurs, a combattu dans les Brigades, ses qualités militaires sont telles qu’il a réalisé 14 déraillements en 4 mois, causant des dégâts importants.

« Les actions militaires ont surtout valu pour l’impact qu’elles ont eu sur l’opinion publique et pour leur capacité à la faire basculer. Elles ont été un facteur de la reconstruction de l’identité nationale. Leur importance est donc majeure. » dit l’historien Denis Peschanski.

La traque.

La dénonciation est l’un des dangers les plus redoutés des résistants. La police et la Gestapo trouvent toujours à recruter des éléments louches et à les infiltrer. Un exemple : Après l’arrestation de sa mère et son frère, envoyés via Drancy en camp de concentration en Allemagne, Lucienne Goldfarb dite « La Rouquine », est arrêtée par la police en janvier 1943 pour une affaire de droit commun. Un temps hébergée par Jacques Lipa, 21 rue Michel Lecomte (3ème arrondissement), elle n’ hésite pas à le dénoncer. Elle indique aux policiers que d’autres juifs – des communistes – habitent dans sa rue, rue des Immeubles-industriels. Elle y aurait conduit la police pour lui signaler un certain nombre de résistants. C’est à partir de là que commence la filature des Brigades spéciales, conduisant à la première vague d’arrestations en mars 1943, dont celle d’Henri Krasucki (Bertrand), arrêté le 23 mars puis, dans les jours suivants, d’une soixantaine d’autres jeunes résistants. H. Krasucki est déporté à Auschwitz par le convoi 55 du 23 juin 1043.

Au cours de l’année 1943, les actions des résistants se multipliant, les polices allemandes, aidées par les services de Vichy et la milice, unissent leurs efforts pour les traquer. L’arrestation des FTP-MOI de la région parisienne fut le fait, notamment, des inspecteurs des Renseignement généraux, fer de lance de la lutte anticommuniste. A l’époque, environ 200 inspecteurs composent la Brigade Spé-ciale, divisée en BS 1 et BS 2. Le 20 juillet 1943, l’inspecteur spécial Emile André de la BS 2 commence la traque de Marcel Rayman. Depuis des mois, dissimulé dans une camionnette, camouflé en ouvrier, en employé des PTT ou en clochard, il traque consciencieusement les « terroristes ». Parfois pour brouiller les pistes, il n’hésite pas, comme ses collègues, à revêtir l’étoile jaune.

La surveillance des frères Rayman, mènera à l’hécatombe entrée dans la légende sous le nom de « L’Affiche rouge », décimera cette brigade composée d’hommes et des femmes à l’accent étranger, débarqués en France quelques années plus tôt, fuyant les dictatures et le fascisme, combattant en Espagne, pour enfin se jeter dans la bataille contre le Reich.

La police est de plus en plus aux trousses des FTP-MOI. Manouchian ordonne aux combattants qui ne sont pas engagés dans une action de se disperser. Après l’arrestation de trois dérailleurs le 26 octobre sur la ligne Paris-Troyes, il ordonne la suspension des actes de sabotage sur les voies ferrées. Le 30 octobre marque l’arrêt total des actions de la division dirigée par Manouchian, à l’exception de celle de la rue La Fayette, fixée au 12 novembre, pour laquelle une dizaine d’hommes sont prévus. Sa finalité est différente : il s’agit d’attaquer une banque militaire afin de permettre aux francs-tireurs de s’éloigner de Paris, loin des poursuites de la police. Cette opération a échoué en raison de la présence inhabituelle d’un grand nombre de policiers et de militaires dans le quartier ce jour-là.

Depuis le début juin, les nazis et collaborateurs sont harcelés en région parisienne par les FTP-MOI qui ne sont pourtant qu’une centaine dont seulement 50 permanents au maximum. Pourtant ils ont réussi, en quelques mois, à abattre des personnalités éminentes, à détruire des installations industrielles, à désorganiser le trafic ferroviaire, à démoraliser l’armée d’occupation. Dès juillet la police réagit avec les moyens considérables dont elle dispose. Estimant sans doute que l’important dispositif de répression est insuffisant, l’état-major de la Gestapo dépêche à Berlin Carl Oberg, chef supérieur de la SS et de la police pour la France. Il en revient, début août, avec un « plan anti-terroristes ». Des policiers spécialisés sont venus de Berlin pour renforcer le dispositif. La police de Vichy, les miliciens de Darnand, les membres des partis fascistes de Doriot et Bucard prêtent main-forte, accroissant le nombre d’indicateurs.

La machine policière fonctionne alors implacablement pour traquer les résistants. Les rapports de police défilent entre les bureaux de la Kommandantur, de la Gestapo, 93 rue Lauriston, de l’Abwehr à l’hôtel Lutétia, des Renseignements généraux dirigés par le commissaire Lucien Rottée qui coiffe la Brigade spéciale 1.

Un fichier est constitué, classé comme suit:

1- les anciens combattants de l’armée républicaine espagnole,

2- les communistes,

3- les jeunes d’origine juives qui ont échappé aux rafles de 1942/43,

4 – les immigrés réfractaires au STO,

5- les travailleurs immigrés sans emploi d’après le registre des assurances sociales (auxquelles ils ne cotisent plus).

Un document révèle que les dossiers du Ministère des Affaires étrangères concernant les immigrés ont été livrés aux allemands dès leur arrivée en 1940.Ce n’est que très progressivement que les FTP perçoivent le déploiement de ce dispositif répressif. Dès septembre des filatures sont signalées, près du domicile, puis courant octobre sur les lieux des rendez-vous. La police préfère surveiller les FTP pour en savoir le plus possible et pouvoir en arrêter le plus grand nombre ultérieurement. Cette traque a amené les francs-tireurs à modifier la technique du rendez-vous dans la rue. Désormais, chaque FTP s’avance vers l’autre, mais sur le trottoir opposé, ce qui lui permet de voir si son collègue est suivi.

La mort aux trousses.

Courant octobre, le rythme des actions ralentit. Rappelons la composition du triangle de direction: Georges (Manouchian), Albert (Dawidowicz), Patrick (Mihaly). Leur supérieur hiérarchique, Roger (Boris Holban), assure la liaison avec la MOI politique.

« Un premier coup de filet intervient en mars 1943. Une cinquantaine de jeunes ont été arrêtés… Un deuxième coup de filet s’est abattu sur le secteur des adultes. Et le troisième s’est abattu sur le groupe Manouchian. » dit Robert Endewelt

Les historiens ont effectivement découvert trois filatures qui s’enchaînaient et avec les archives trouvées à la préfecture de police, ils ont pu reconstituer le travail des brigades spéciales des Renseignements généraux. Et mettre au jour le professionnalisme de la police. Face à 65 personnes, très jeunes pour la plupart, il y a environ 200 membres de la Brigade spéciale, triés sur le volet, expérimentés en matière de surveillance et de filatures et fortement dotés en primes et avantages divers pour chaque prise.

Depuis plusieurs jours, Manouchian – qui doit réglementairement rencontrer Mihaly et Dawidowicz deux fois par semaine, ne trouve Dawidowicz à aucun des rendez-vous, ni aux repêchages. Il redoute qu’il ait été arrêté. D’où, selon Arsène Tchakarian, le ralentissement des actions. A la mi-octobre, Mihaly l’informe de l’arrestation de Dawidowicz, qu’un policier résistant a vu dans les locaux de la préfecture de police, parlant de la MOI avec des inspecteurs « pas du tout sous la contrainte ou la torture ». C’est donc sur ses gardes que Manouchian se rend à la réunion du triangle, fin octobre, chez Mme Der Thomassian 58 rue de Clisson dans le 13ème arrondissement. Sont présents: Manouchian, Dawidowicz et Holban. La discussion semble orageuse, Mme Thomassian s’en étonne, car les réunions sont habituellement calmes. Selon A.Tchakarian et les témoignages recueillis par lui, Manouchian aurait demandé la dispersion de ses hommes pour échapper aux filatures. Dawidowicz lui aurait alors demandé la liste de ses hommes et leur adresse, ce qui était strictement contraire au règlement et aux règles de sécurité. D’autant que la police est à leurs trousses! Holban aurait appuyé la demande de Dawidowicz. Ce qui conforte Manouchian dans l’idée de la trahison de Dawidowicz et de la complicité naïve d’Holban, ainsi que dans sa décision d’ordonner l’arrêt des attentats et de ne garder auprès de lui qu’un groupe restreint.

Les francs-tireurs sont à bout de ressources. Depuis 3 mois la totalité de leur solde n’est plus versée. Faire vivre 50 permanents à 2300 Francs par mois est un exploit. Et il faut de l’argent pour prendre le train, trouver un nouveau logement. C’est pour cela qu’une ultime opération est décidée: celle du 12 novembre, contre la banque de la rue Lafayette.

Le 13 novembre Spartaco Fontano, Cesare Luccarini et Georges Cloarec sont arrêtés. Le 14 novembre, c’est le tour de Roger Rouxel, le 16 novembre de Marcel Rayman et Olga Bancic, le 17 novembre de Celestino Alfonso et Emeric Glasz, le 18 novembre de Joseph Boczov, le 20 novembre Arpen Tavitian et Salvadori. Entre le 17 et le 20 novembre, Amédéo Usseglio, Maurice Fingercwajg, Szlama Grzywacz et Jonas Geduldig et fin novembre, Tamas Elek sont à leur tour arrêtés.

C’est le 15 novembre que Missak Manouchian tombe entre les mains de la police à la gare d’Evry-Petit-Bourg, où il a rendez-vous avec son supérieur hiérarchique Joseph Epstein, alias Colonel Gilles, chef de tous les FTP de la région parisienne.

L’arrestation d’Epstein n’est pas divulguée par la police allemande. Sans doute la Gestapo espère-t-elle lui arracher des informations. Mais il n’a pas parlé, n’a livré aucun nom, pas même le sien. Il a été fusillé le 11 avril 1944 au Mont-Valérien.

Après ces arrestations, des membres du groupe continuent le combat dans les régions où ils ont pu se replier. Fait unique dans la Résistance, un régiment composé de partisans arméniens – dont des arméniens soviétiques incorporés de force dans la Wehrmacht – est créé et participe à la libération de la Lozère et du Gard, de Mende à Nîmes. A Lyon, les FTP-MOI locaux prennent part à l’insurrection de Villeurbanne et à la Libération de Lyon à la tête d’une compagnie qui a pris le nom de Manouchian. A la Libération, le drapeau tricolore du régiment arménien est cité à l’ordre de la Nation par le général De Gaulle.

Le procès.

Le 17 février 1944, une cour martiale allemande est réunie dans les salons de l’hôtel Continental. Une immense salle lambrissée d’or. Sur des chaises garnies de velours rouge, vingt-trois hommes et une femme sont assis, attachés deux par deux par des menottes, face à deux grandes flammes de guerre allemandes encadrant l’aigle, emblème du Reich, et un portrait du Führer, Adolf Hitler. A gauche: le procureur. A droite: les défenseurs. Devant les accusés: l’interprète. Somptueuse mise en scène pour un simulacre de procès destiné à impressionner l’assistance et persuader l’opinion publique qu’il s’agit de juger de dangereux bandits, « des étrangers » à la solde de Londres et de Moscou. Journalistes, photographes, cinéastes, personnalités, Français, Allemands et étrangers ont été invités. Le procès dit « des vingt-trois » sera abondamment retransmis par la presse et la radio.

Le président de la cour martiale affirme: » Les services de surveillance allemands ont fait un travail admirable. C’est un grand succès d’avoir mis hors d’état de nuire un groupe particulièrement dangereux ». » Il faut dire aussi que la police française a fait preuve d’un grand dévouement » ajoute-t-il, avant de rendre hommage à Joseph Darnand, fondateur de la Milice française « particulièrement résolu à combattre aux côtés des Allemands », ainsi qu’à ses miliciens.

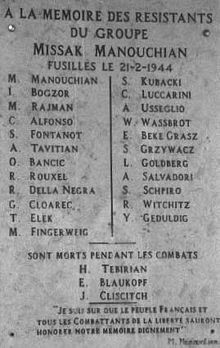

Le verdict tombe le 21 février au matin: les vingt-trois sont condamnés à mort. Leur sentence précise qu’ils ont cinq jours pour présenter leur recours en grâce. Cette clause ne sera pas respectée; le jour même, à 15 heures, ils sont fusillés au Mont-Valérien ». Olga BANCIC, la seule femme du groupe, arrêtée le 16 novembre 1943, est déportée à la prison de Stuttgart après le procès et décapitée à la hache le 10 mai 1944, à quelques jours de son 32ème anniversaire.

L’exécution de combattants du groupe Manouchian, au Mont-Valérien, le 21 février 1944. Prise par un soldat allemand, cette photo a été authentifiée par Serge Klarsfeld.

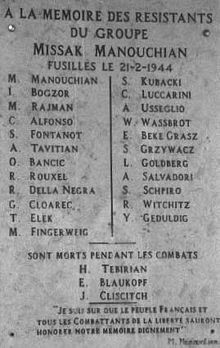

QUI SONT LES 23 ?

Ce sont des résistants, incarcérés après leur arrestation en novembre et décembre 1943, interrogés, torturés quotidiennement depuis plus de trois mois, choisis par les bourreaux parmi des centaines d’autres emprisonnés, parce que membres d’une organisation, la MOI, composée essentiellement d’immigrés. En fait, il y a trois Français parmi les vingt-trois.

L’examen attentif de la liste des vingt-trois révèle que cinq d’entre eux, auxquels il faut ajouter le « colonel Gilles », Joseph Epstein, ont une expérience militaire qui s’est forgée dans les Brigades internationales en Espagne : Joseph Epstein, Celestino Alfonso-Matos, Joseph Boczor, Jonas Geduldig, Szlama Grzywacz, Stanislas Kubacki. Les anciens brigadistes constituent l’élite de la résistance communiste armée. Charles Tillon, futur responsable du Comité militaire national dit: » La région parisienne ne comptait pas 50 combattants aptes à se servir d’une arme au printemps 1941. »

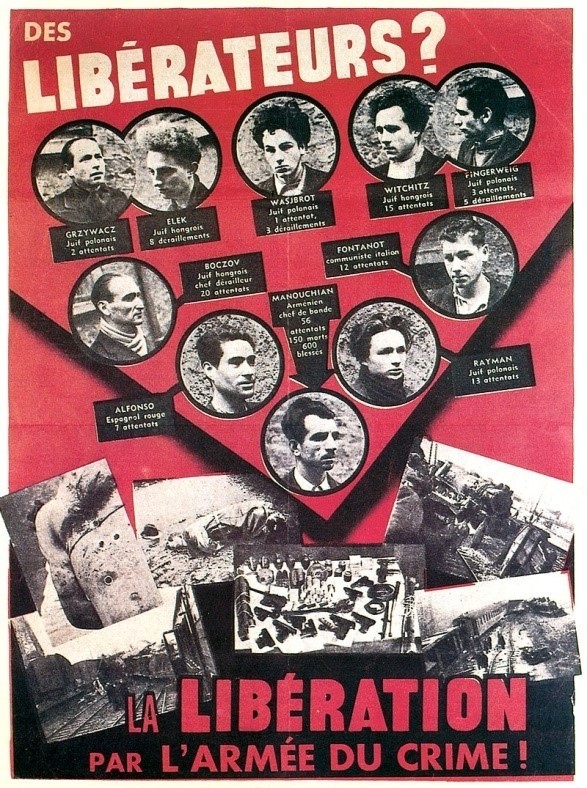

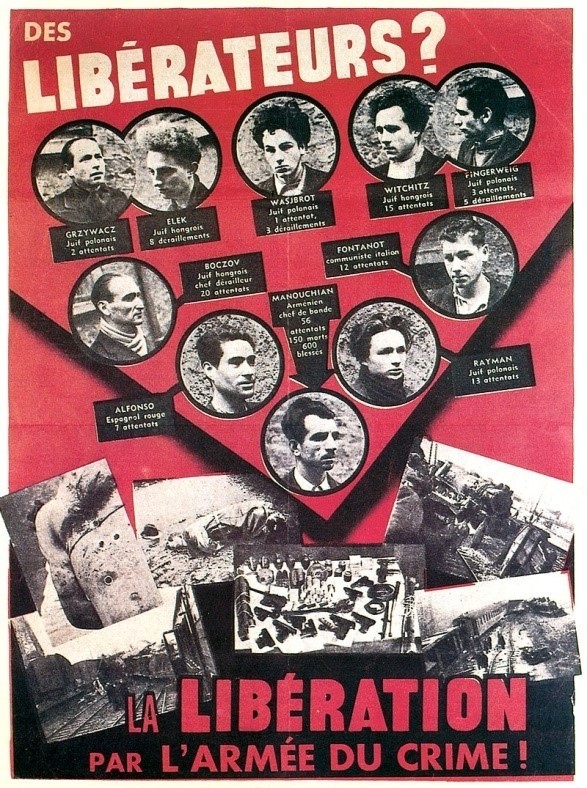

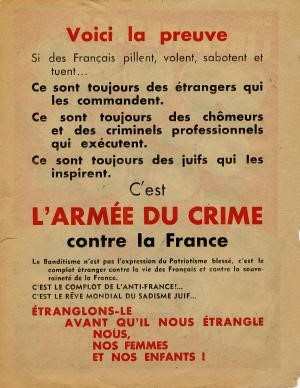

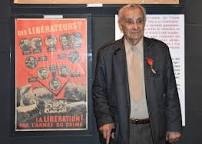

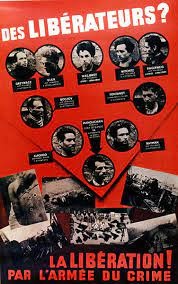

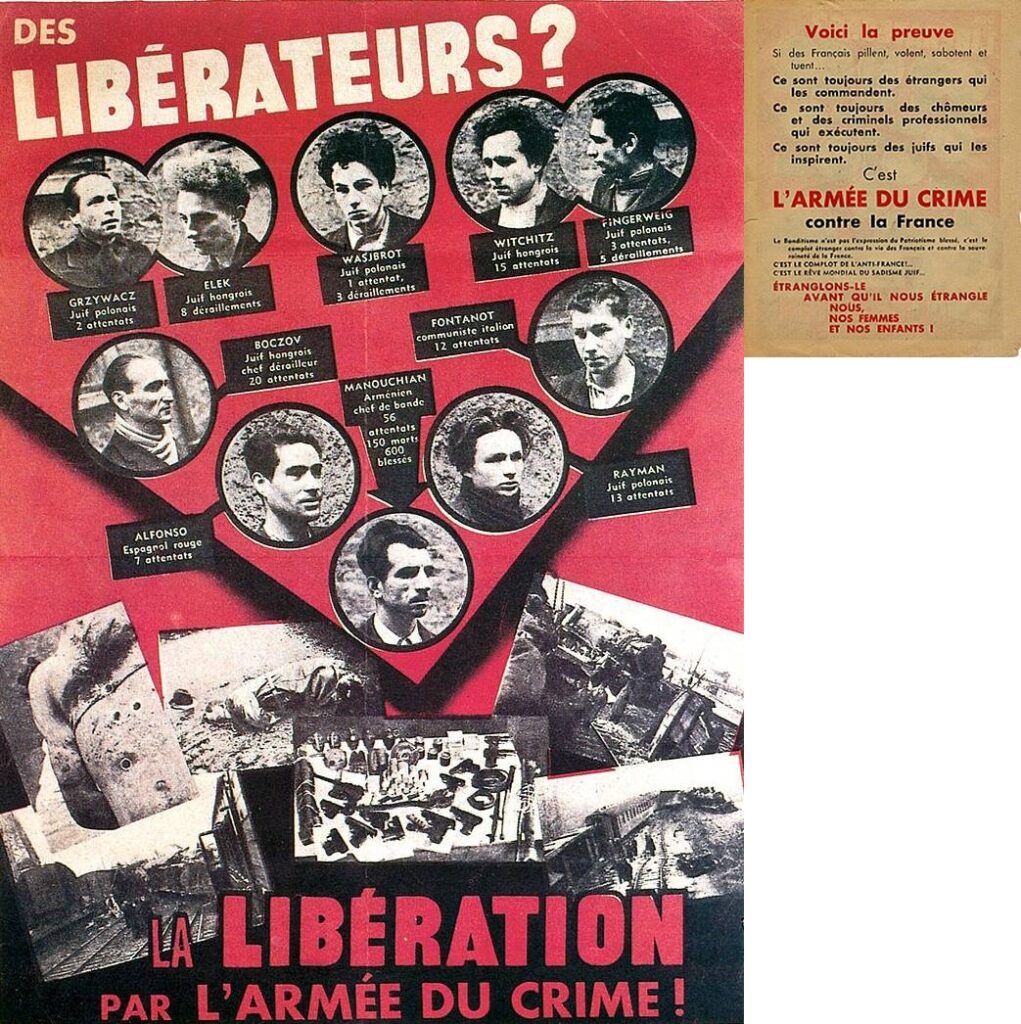

L’AFFICHE

L’AFFICHE

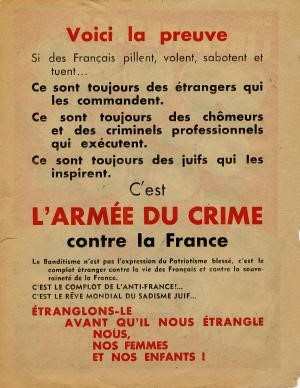

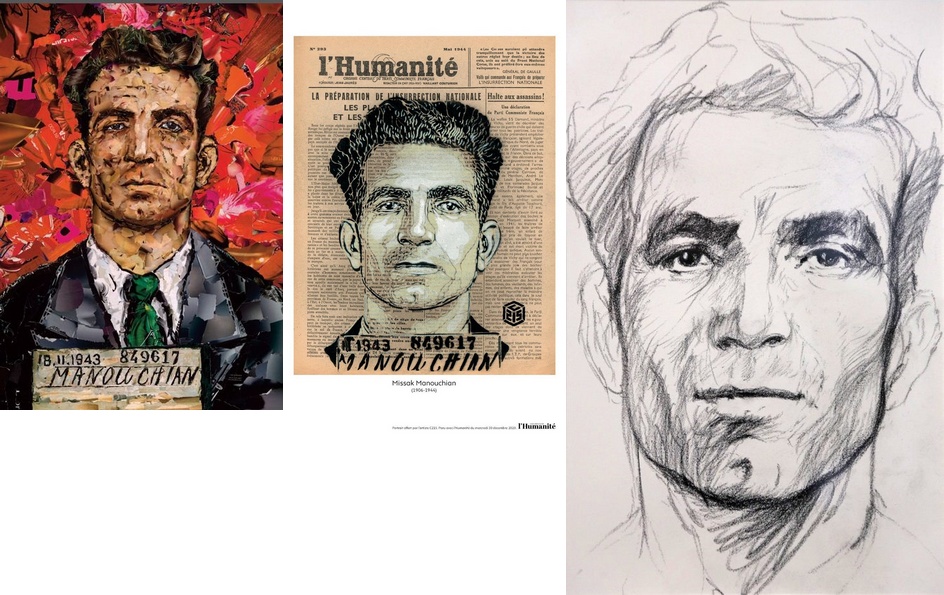

L’affiche fera la gloire paradoxale du groupe Manouchian. Outre la publicité exceptionnelle faite au procès, pendant sa durée et après, une affiche rouge est placardée sur les murs de Paris et partout en France. L’urbaniste Paul Virilio se souvient de l’avoir vue sur les murs de Nantes où il a passé son enfance.

En médaillon, le portrait de dix des victimes: visages de souffrance que les bourreaux veulent montrer menaçants. En regard, leurs noms, noms « étrangers », même lorsqu’il s’agit du Français Rober. Witchitz, qualifié pour la circonstance de « Juif polonais ». « Juif, Arménien, communiste, rouge, chef de bande, criminels professionnels, armée du crime ». Tels sont les éléments de langage véhiculés. Les visages et les mots doivent éveiller la peur, persuader que la Résistance est le fait d’une poignée d’étrangers ennemis de la France.

Cette grossière opération d’intoxication se retournera contre ses auteurs. Il s’agit d’un échec absolu de la propagande nazie. Le rejet de l’occupant est quasi unanime. Les Allemands essaient de stigmatiser la résistance en lui donnant une figure juive et étrangère. Or l’affiche va susciter un mouvement de sympathie envers les personnes qui se battent contre l’occupant. Elle va faire prendre conscience à la population que des résistants étrangers se battent pour la libération de la France. « Voila une affiche de propagande nazie qui devient le symbole de la résistance des étrangers en France.(…) Je trouve ce retournement assez fantastique. » affirme l’historien Denis Peschanski. Loin d’inspirer la réprobation, l’affiche suscite de courageuses prises de position. Au bas des murs où elle sont collées, des fleurs sont déposées. Sous la photo des victimes, les mots « Mort pour la France » sont écrits en cachette. L’affiche rouge ne fait pas peur. Au contraire, elle renforce la haine contre l’occupant.

L’Affiche rouge est maintenant entrée dans l’Histoire comme symbole des 23 du groupe Manouchian.

Tous les rescapés de la MOI ont pris la décision de s’engager comme volontaires en formant un régiment FFI, et le bataillon 51/22 dans lequel s’est constituée la compagnie Marcel-Rayman.

Ci-dessous, reproduction sous forme de tract de L’Affiche rouge (recto) et du texte l’accompagnant (verso).

Sources

Arsène TCHAKARIAN Les Francs-Tireurs de l’Affiche Rouge Editions sociales / Messidor 1986

François COUDERC Les R.G. sous l’Occupation Olivier Orban 1992

Hors série de L’Humanité et DVD La traque de l’Affiche rouge de Jorge Amat et Denis Peschanski

Charles TILLON Les FTP Julliard 1962

L’AFFICHE

L’AFFICHE