Nous mettons à votre disposition de nombreuses ressources sur le thème du Concours de la Résistance et de la Déportation 2022-2023.

Au début des années 1950, d’anciens résistants et déportés souhaitent renouveler la manière de transmettre aux jeunes générations l’histoire de la Résistance et de la Déportation. L’idée d’un concours émerge. En 1961, l’Education nationale prend en charge le pilotage de ce CNRD qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Il est naturel que le thème retenu cette année concerne l’Ecole.

RESSOURCES

Notre site wwww.resistance-44.fr présente

MRN-CNRD-2022-2023-ECOLE-Resistance

De nombreuses ressources sont également disponibles sur notre site.

Bon courage et rendez-vous en juillet pour récompenser les lauréats !

Le 80ème anniversaire, qui avait rassemblé l’an dernier 6 à 8 000 personnes dans la carrière de la Sablière à Châteaubriant (Loire-Atlantique), n’était pas un point final. 2000 personnes y étaient de nouveau présentes le dimanche 23 octobre 2021, lors de la cérémonie commémorative.

Il y a 81 ans, le 22 octobre 1941, 27 hommes étaient exécutés par les nazis en ces lieux. Ils étaient internés dans le camp de Choisel, à quelques kilomètres de là depuis le printemps 1941 et y étaient arrivés après un pénible périple dans diverses prisons. Syndicalistes de la CGT au plus haut niveau ou élus communistes, nombre d’entre eux avaient été arrêtés lors de la grande rafle organisée en octobre 1940 par la police de Pétain en accord avec les autorités allemandes d’Occupation.

L’octobre sanglant de 1941, un tournant

Leur exécution, en même temps que celle de 16 otages au stand de tir du Bêle à Nantes et 5 otages originaires du département au Mont-Valérien soit 48 otages au total : « Les 50 Otages », a été décidée au plus haut niveau du régime nazi par Hitler lui-même, à la suite de la mort du Feldkommandant Karl Hotz, abattu le 20 octobre 1941 à Nantes par 3 résistants communistes, « trois jeunes et courageux garçons » (Charles de Gaulle).

Cet acte de résistance, après celui du métro Barbès à Paris le 21 août 1941, quand Pierre Georges, futur colonel Fabien, a abattu un officier de la Kriegsmarine, a donné le signal du passage à la lutte armée et « a fait entrer la résistance intérieure dans la guerre » selon l’écrivain allemand Thomas Mann, prix Nobel de littérature. Les représailles ont constitué la première exécution massive de civils à l’ouest, en application d’un Code des otages récemment décrété.

De nombreuses initiatives mémorielles

En préambule, le 7 octobre l’espace Ambroise Croizat, situé en face de la carrière et nommé à l’initiative de l’UL CGT de Châteaubriant a été inauguré en présence du petit-fils du père de la Sécurité sociale Pierre Caillaud-Croizat qui a pris la parole.

A Indre

A Indre, le weekend suivant, trois représentations de la pièce Les 50, ont été données par le Théâtre d’ici et d’ailleurs avec le concours de comédiens amateurs, dont certains issus du comité local du souvenir, en matinée pour les scolaires et deux séances tous publics en soirée les 14 – avec la participation des élèves de CM2 des écoles d’Indre – puis le 15 octobre ont réuni un public nombreux. A noter que ce spectacle a été inclus dans la programmation culturelle municipale.

Le dimanche 16 s’ensuivit la commémoration dédiée à Eugène et Léoncie Kérivel ainsi qu’aux résistants indrais devant le Pâlis, en bord de Loire puis au Monument aux morts. Lecture d’un poème, chanson interprétée par Jean-René Kirion, allocution de Jean-Luc Le Drenn, président du Comité ont rythmé ce moment, en présence d’Anthony Berthelot, maire d’Indre et d’élus des collectivités voisines.

A Nantes

A Nantes, le vendredi 21 octobre, la Veillée du souvenir sur l’esplanade du Monument aux 50 Otages et à la Résistance a rassemblé 200 à 250 personnes. Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’Olivier Chateau, adjoint à la maire, Lucienne Nayet, présidente du Musée de la Résistance nationale, d’une délégation de Haute-Savoie, des porte-drapeaux des organisations patriotiques, accueillis par Christian Retailleau, président de notre Comité départemental et le jeune maître de cérémonie Clément Leparoux. Après les dépôts de gerbes – nombreuses – des associations mémorielles et organisations syndicales de la CGT et de la FSU, le jeune Gabriel Augeat, de l’âge de Guy Môquet, a pris la parole au nom de notre Comité départemental du souvenir. Puis l’évocation artistique menée par les comédiennes et comédiens Claudine Merceron, Pascal Gillet, Michel Hermouet et les jeunes Lili et Manolo Retière-Henry ont évoqué les fusillés, souvent oubliés, de 1942, la Rafle du Vel-d’Hiv et le convoi dit des 45 000 parti de Compiègne le 6 juillet 1942, transportant notamment un groupe de résistants nantais vers Auschwitz. Début des déportations de représailles.

Le samedi 22, date anniversaire la commémoration officielle a conduit les participants du Monument des 50 Otages au mémorial du Bêle puis au cimetière de la Chauvinière.

A Châteaubriant

Le samedi, une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des membres de familles de fusillés se sont recueillis à l’emplacement du camp de Choisel. Le parcours d’Henri Gautier, dirigeant CGT des Métaux a été retracé. Arrêté dans la rafle du 5 octobre, interné à Aincourt, Poissy puis Choisel, évadé en novembre1941 pour rejoindre les FTP, de nouveau arrêté en 1942, torturé, détenu à Fresnes avant d’être déporté à Auschwitz, il est mort sur les routes du retour après la libération du camp en 1945.

Cette cérémonie a été suivie d’un dépôt de gerbe dans la cour du château où les corps des fusillés avaient été déposés après leur exécution. Serge Adry, président du Comité local du souvenir a pris la parole.

L’après midi, la pose d’une plaque à l’entrée du cimetière de Villepot a clos le parcours mémoriel institué entre les 9 cimetières du Castelbriantais dans lesquels les 27 fusillés avaient été répartis le 23 octobre.

Ensuite, l’exposition temporaire a été inaugurée au musée. Son thème est celui du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) pour 2022-2023 : L’Ecole et la Résistance. Des jours sombres aux lendemains de la Libération. Cette exposition est visible toute l’année au musée, elle peut être empruntée par les établissements scolaires ou associations. Un dossier pédagogique a été élaboré par les historiens Thomas Fontaine et Eric Brossard et publié par le Musée de la Résistance nationale.

A la Sablière

La commémoration a débuté par le dépôt d’une gerbe au rond-point Fernand Grenier. Nicolas Bonnefoix a rendu hommage, au nom de l’Amicale à cet ancien interné de Choisel qui présidera ensuite l’Amicale.

La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités : Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, Pierre Chauleur, sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis, les sénateurs Yannick Vaugrenard et Gérard Lahéllec, le député Jean-Claude Raux, Alain Hunault, maire de Châteaubriant et les maires de l’agglomération castelbriantaise, et de nombreux élus, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, accompagné de Fabrice David, secrétaire de l’UD 44, Aymeric Seassau, représentant l’Exécutif national du PCF, accompagné de Véronique Mahé, de la fédération 44, Christian Retailleau, président du Comité départemental du souvenir, Serge Adry, président du Comité local et les représentants de nombreuses associations patriotiques ou mémorielles et organisations syndicales.

« C’est important de connaître le passé pour regarder l’avenir »

Plusieurs dizaines de porte-drapeaux étaient présents, et plusieurs délégations de jeunes, porteurs de terres prélevées dans des lieux de mémoire et qui ont été déposées dans les alvéoles sous le monument de Rohal, qui représente « ces hommes appuyés contre le ciel » qu’évoque René-Guy Cadou dans son célèbre poème. Ce n’est évidemment pas par hasard que de la terre provenant du camp de Rawa-Ruska, en Ukraine a été déposée, symbole fort de la volonté que se taisent les armes, que prenne fin l’agression de la Russie contre l’Ukraine et que les voies de la paix soient recherchées sur le plan diplomatique.

En fin de matinée, lors de la réception à l’Hôtel de Ville, Christian Retailleau a offert au maire de Châteaubriant le livre En vie, en joue, enjeux, dédicacé par les auteurs, présents, Didier Guyvarc’h et Loïc Le Gac et dont Catherine Ciron, adjointe à la culture a souligné l’intérêt, rappelant que ce livre est présent dans toutes les bibliothèques de l’agglomération.

Après cette première partie, plusieurs prises de parole se sont succédé. Carine Picard-Nilès, présidente de l’Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt a notamment rappelé le sens de l’engagement des otages fusillés, « à l’heure où l’on assiste à la montée de l’extrême-droite dans plusieurs pays d’Europe et ailleurs ». Lui succédant au micro, Philippe Martinez a rappelé que « Châteaubriant fut une rude épreuve pour la CGT (…) En grande partie syndicalistes et communistes, les 27 étaient porteurs d’une visée de transformation sociale. Ils sont morts pour que nous puissions être des femmes et des hommes libres et égaux. » Il a rappelé le courage des Castelbriantais « qui vinrent fleurir les poteaux d’exécution en bravant l’Occupant » Il a insisté sur l’importance du travail de mémoire « pour éviter que certains réécrivent une histoire qui n’est pas la réalité (…) C’est important de connaître le passé pour regarder l’avenir. »

Une évocation artistique éblouissante

La cérémonie s’est achevée par la représentation émouvante de larges extraits de la pièce Les 50, écrite et représentée par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs avec le concours de troupes invitées : Théâtre Messidor, Théâtre Balivernes et d’enfants de l’école publique de Lusanger. Carine Picard-Nilès a chaleureusement félicité les comédiens auxquels le public a offert une longue ovation debout avant d’entonner en chœur la chanson fétiche de la cérémonie L’Age d’Or (Léo Ferré).

A La Blisière

Le matin environ 150 personnes se sont retrouvées à La Blisière, au lieu-dit La Jonchère en forêt de Juigné-des-Moutiers, pour rendre hommage aux 9 fusillés, extraits du camp de Choisel et fusillés près de là, en pleine forêt. Yves Quiniou, pour le Comité départemental du souvenir a prononcé une allocution dans laquelle il a placé cette exécution dans le contexte du massacre de 95 otages le 15 décembre 1941 : 69 au Mont-Valérien (dont Gabriel Péri), 13 à Caen et 4 à Fontevrault en plus des 9 de La Blisière.

81 ans après leur exécution, une plaque pour commémorer la mémoire de trois des vingt-sept fusillés du 22 octobre 1941 a été inaugurée le 22 octobre 2022 à Villepot (Loire-Atlantique) dans le cadre des cérémonies du 81e anniversaire du massacre d’octobre 41.

Ils s’appelaient Edmond Lefebvre, Henri Pourchasse et Jean Poulmarc’h.(liens vers leurs biographies) Tous trois syndicalistes et communistes, ils avaient été arrêtés lors de la grande rafle d’octobre 1940 opérée par la police de Pétain, en accord avec les autorités allemandes, puis détenus dans différentes prisons avant d’être internés administrativement dans le camp de Choisel à Châteaubriant.

Vingt-sept otages avaient été désignés par le Commandant militaire allemand en France Otto von Stülpnagel à la suite de l’une des premières actions armées de la Résistance, lorsque le 20 octobre trois jeunes résistants communistes ont abattu le Feldkommandant Hotz à Nantes.

Choisis sur une liste transmise par le ministre de l’intérieur de Pétain, Pierre Pucheu, les 27 fusillés dans la carrière de La Sablière en Châteaubriant dans l’après-midi du 22 octobre 1941 ont été inhumés le lendemain dans neuf communes du castelbriantais dépourvues de moyens de transport afin d’éviter les « pèlerinages ». Ce 22 octobre 2022, 81 ans jour pour jour après leur exécution, un hommage leur a été rendu en présence d’une foule nombreuses estimée à 150 personnes par Philippe Dugravot, maire de Villepot et conseiller départemental, Pierre Chauleur, sous-préfet, Catherine Ciron, adjointe au maire de Châteaubriant et conseillère départementale, Carine Picard-Nilès, présidente de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, un représentant de la Fédération CGT des industries chimiques, Christian Retailleau, président du Comité départemental du souvenir – Résistance 44, Serge Adry, président du Comité local du souvenir des héros de Châteaubriant et cheville ouvrière du projet, assisté de Denis Fraisse.

Le maire de Villepot, Philippe Dugravot, a d’emblée rappelé ce jour où « l’Histoire a fait une halte sanglante dans notre belle commune ». Cette page d’histoire, les fusillés « l’écrivirent de leur sang » a dit Serge Adry, ajoutant : « Nous avons un devoir de mémoire envers celles et ceux qui eurent la lucidité de nous léguer, dans les pires conditions, le programme du Conseil national de la Résistance (…) Ils voulaient vivre à en mourir, ils rêvaient de liberté. » Puis ce fut au tour des petits-enfants de Henri Pourchasse, Brigitte Creton et Pascal Pourchasse, présents pour témoigner : « Nous ne devons pas oublier qu’ils ont sacrifié leur vie pour que nous vivions libres et en paix et parce qu’ils croyaient en un monde sans pauvreté et sans violence ». Il appartenait alors à Pierre Chauleur, sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis d’exprimer le sens de cette cérémonie : « Nous sommes réunis aujourd’hui pour crier notre rejet de la barbarie, du terrorisme et de l’intolérance » avant d’appeler à la minute de silence. A noter la présence de 22 porte-drapeaux.

L’émotion était forte lorsque le quatuor de la Compagnie des gars à la remorque a lu les dernières lettres adressées à leurs proches par les trois résistants, écrites dans la baraque 6 quelques instants avant d’être fusillés. Emotion renforcée encore lorsqu’ils ont entonné Le Chant des partisans, de concert avec l’Ensemble vocal du Conservatoire de Châteaubriant-Derval, dirigé par Pierre-Olivier Bigot.

En hommage, le maire a planté trois arbres à l’entrée du cimetière – un noyer, un châtaignier et un chêne – déclarant : « Ceux-là non plus ne plieront pas » On ne pouvait mieux dire.

Voici un témoignage transmis par Patrick Pérez, ancien adjoint au maire :

Marie Huguette Legobien née Ploteau avait presque 5 ans en 1941, voici son témoignage :

Mon grand-père, François Ploteau, âgé alors de 70 ans, habitait à Villepot. Il s’occupait toujours de l’entretien de l’église, sonnait les cloches, était également fossoyeur. C’est à ce titre qu’il fut réquisitionné pour enterrer trois des fusillés de Châteaubriant.

Mon père, prisonnier en Allemagne, ma mère et moi avions quitté Rennes après les bombardements du 17 juin 1940 pour nous réfugier à Villepot près de la famille. Elle aidait souvent mon grand-père pour l’entretien du cimetière et du haut de mes presque 5 ans, je les accompagnais. Nous étions donc présents tous les trois quand les cercueils sont arrivés.

Ma mère et moi avons alors été conduites dans une baraque à outils comme il y en avait dans les cimetières. Elle était située à proximité des tombes et un soldat armé était posté devant la porte.

J’étais sans cesse derrière la petite fenêtre pour tenter de voir ce qu’il se passait. J’ai toujours la vision de mon grand-père muni de sa pelle, refermant mes tombes.

Ma mère nous a toujours dit qu’il n’avait cessé de maugréer et d’exprimer à haute voix, son horreur, à tel point qu’elle avait craint pour notre vie à tous les trois.

Les cercueils avaient été fabriqués à la hâte et du sang des fusillés avait coulé sur ses sabots. Mon grand-père n’a jamais voulu les remettre et les a brûlés.

Par la suite, mes grands-parents, conservant des liens avec les familles, ont entretenu les tombes jusqu’à ce que les cercueils soient exhumés.

POUR EN SAVOIR PLUS:

Discourt de Mr Dugravot, maire

Dernières lettres :

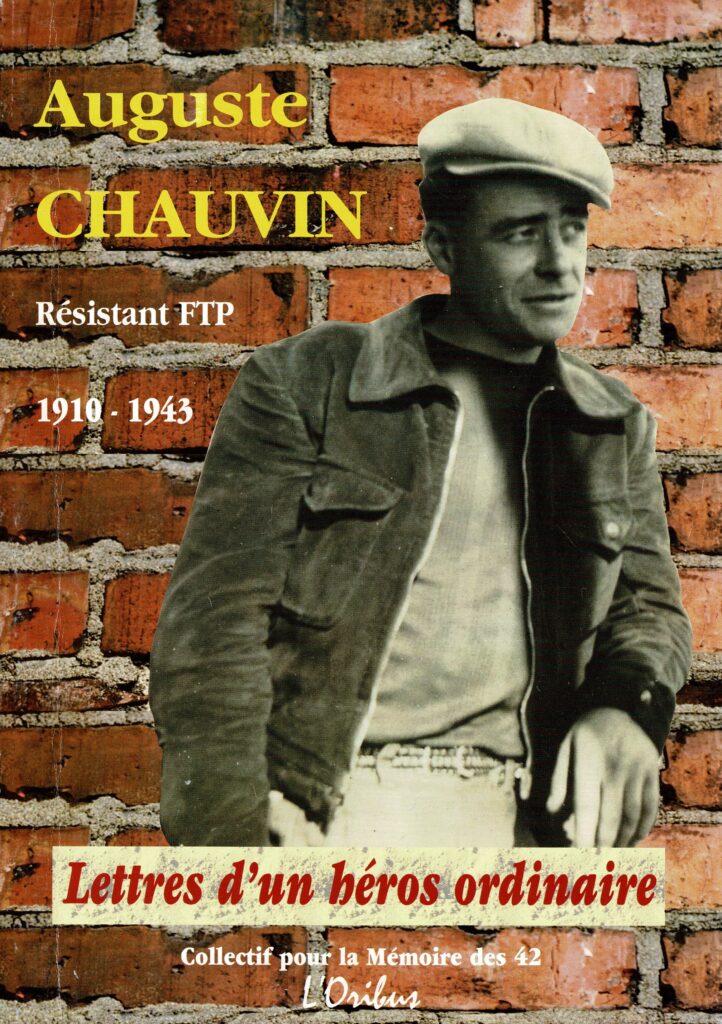

Jean Chauvin, le fils d’Auguste, est né à Nantes en 1942. Elevé dans le souvenir de son père, il s’était juré de lui rendre hommage en publiant ses lettres écrites en prison entre son arrestation et son exécution. Ce travail de mémoire, Jean Chauvin y est d’autant plus attaché que la postérité réservée à ces victimes de la répression nazie et vichyste lui paraît quelque peu injuste. Il s’agit cependant de jeunes héros, militants communistes qui ont tout sacrifié en choisissant la lutte armée contre les occupants nazis et les collaborateurs français.

Sollicité, L’Oribus a décidé de reprendre à son compte le projet de Jean Chauvin, de répondre positivement à son souci de mémoire, d’éclairer un aspect souvent mal connu de la Résistance française et de redonner à Auguste Chauvin et à ses compagnons la place qui leur revient dans le souvenir de cette page de l’Histoire de France.

Pour commander votre (vos) exemplaire veuillez cliquer sur le lien suivant.

Une plaque a été dévoilée le samedi 19 novembre 2022 devant le cimetière de Saint-Julien-de-Concelles (44) en présence d’une centaine de personnes, du maire Thierry Agasse, du représentant de l’UNC et du conseiller départemental Jean-Pierre Marchais.

La pose de cette plaque s’inscrit dans le parcours de la mémoire initié dans neuf communes du castelbriantais où avaient été inhumés les 27 de Châteaubriant le 23 octobre 1941 après leur exécution dans la carrière de la Sablière. Ce parcours se prolonge aujourd’hui dans le vignoble nantais et des plaques seront inaugurées à Basse-Goulaine – dont le maire Alain Vey était présent à la cérémonie- et à Haute-Goulaine.

Cette initiative du Comité départemental du souvenir a été réalisée grâce au soutien de la municipalité et particulièrement du maire « très attaché au devoir de mémoire ». Ce projet est dans la continuité du travail de la commune pour entretenir le souvenir des fusillés, déjà présent dans le cimetière où une stèle a été édifiée.

A la suite du maire, Christian Retailleau, président du Conseil départemental du souvenir a rappelé le contexte de l’époque. Le 11 novembre 1940, la première manifestation publique depuis l’entrée des Allemands dans Nantes le 19 juin 1940 est celle de lycéens nantais, bravant l’interdiction. Il a évoqué l’audace de Christian de Mondragon (16 ans) – dont la fille était présente dans l’assistance – et Michel Dabat (19 ans) qui, la nuit précédente, avaient hissé le drapeau tricolore au sommet de la cathédrale. « Ces premières manifestations publiques sous l’Occupation ont fait grandir l’esprit de résistance », a -t-il poursuivi citant les noms de Maurice Allano, Frédéric Creusé, Michel Dabat, Jean-Pierre Glou fusillés le 22 octobre 1941 au stand de tir du Bêle avec 12 autres Nantais, à l’heure où 27 autres otages étaient fusillés à Châteaubriant et 5 au Mont-Valérien. Inhumés anonymement dans la soirée à St Julien-de-Concelles, ils ont été rejoints le 13 novembre 1941par Marin Poirier qui avait été fusillé le 30 août 1941.

Creusé, Dabat, Glou, jeunes catholiques investis dans des activités de renseignement, Allano, jeune ouvrier et Marin Poirier, cheminot lié au groupe des anciens combattants présidés par Léon Jost représentaient la diversité de la Résistance naissante

« 81 ans après, souvenons-nous de leur héroïsme, de leur patriotisme, de leur engagement et contribuons à ce que leurs noms continuent de vivre. Par leur sacrifice, les 48 ont su insuffler le refus de la défaite et de la servitude et cette volonté de résister à tout prix. Ils ont porté l’espoir de jours meilleurs aux pires heures de l’Occupation » a ajouté C. Retailleauavant d’évoquer « la création du Conseil national de la Résistance dont le programme novateur a façonné à la Libération notre modèle démocratique et social » et faisant écho à l’actualité : « Ne laissons pas prospérer les idées nauséabondes (…) continuons d’agir pour un monde en paix. »

Après La Marseillaise et le Chant des partisans interprétés par le groupe Cancelli musique, une évocation artistique et historique très émouvante a été proposée par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs. Claudine Merceron, Elodie Retière et Pascal Gillet ont retracé les parcours de vie des fusillés, lu avec sensibilité des extraits de leurs dernières lettres ponctuées de poèmes d’Aragon et Desnos. Les membres du conseil municipal des enfants ont eu le dernier mot et ont interprété la chanson d’Aldebert Aux âmes citoyens, « Allons enfants de toutes les patries/ Que les armées désertent nos chansons… »

Les commémorants se sont retrouvés à l’Hôtel de ville à l’invitation de la municipalité autour du verre de l’amitié. Le président du Comité du souvenir a offert à Thierry Agasse le livre En vie, en joue, enjeux. Les 50 Otages écrit par D. Guyvarc’h et L. Le Gac

« 81 ans après, souvenons-nous de leur héroïsme, de leur patriotisme, de leur engagement et contribuons à ce que leurs noms continuent de vivre. Par leur sacrifice, les 48 ont su insuffler le refus de la défaite et de la servitude et cette volonté de résister à tout prix. Ils ont porté l’espoir de jours meilleurs aux pires heures de l’Occupation » a ajouté Christian Retailleauavant d’évoquer « la création du Conseil national de la Résistance dont le programme novateur a façonné à la Libération notre modèle démocratique et social » et faisant écho à l’actualité : « Ne laissons pas prospérer les idées nauséabondes (…) continuons d’agir pour un monde en paix. »

POUR EN SAVOIR PLUS

– Les 48 qui furent fusillés par les Allemands le 22 octobre 1941

La liste fut établie par le Commandant militaire de la Wehrmacht en France Stülpnagel, avec la complicité active de Pucheu ministre de l’Intérieur, son chargé de mission Chassagne … du gouvernement de Pétain.

Charles MICHELS, de Paris, communiste, secrétaire général de la Fédération du Cuirs et peaux, député de Paris, 38 ans

Jean POULMARC’H, d’Ivry-sur-Seine, communiste, secrétaire général du syndicat de la chimie de la région parisienne, 31 ans

Jean Pierre TIMBAUD, de Paris, communiste, secrétaire général de la Fédération de la Métallurgie. 38 ans

Jules VERCRUYSSE, de Paris, communiste, secrétaire général de la Fédération des Textiles. 48 ans

Désiré GRANET, de Vitry-sur-Seine, communiste, secrétaire général de la Fédération des Papiers et cartons. 37 ans

Maurice GARDETTE, de Paris, artisan, conseiller municipal communiste de Paris 11ème, 49 ans

Jean GRANDEL, de Gennevilliers, secrétaire de la Fédération postale CGT, maire communiste de Gennevilliers et conseiller général de la Seine, 50 ans

Jules AUFFRET, de Bondy (Originaire de Trignac-44), adjoint au maire de Bondy, conseiller général communiste de la Seine, 39 ans.

Pierre GUEGUIN, professeur, maire communiste de Concarneau, 45 ans

Raymond LAFORGE, de Montargis, communiste, instituteur, 43 ans

Maximilien BASTARD, de Nantes, communiste, chaudronnier, 21 ans

Julien LE PANSE, de Nantes, communiste, peintre en bâtiment, 34 ans

Emile DAVID, de Nantes, communiste, mécanicien-dentiste. 19 ans

Guy MÔQUET, de Paris, lycéen, fils de Prosper Môquet, député communiste de Paris, 17 ans

Henri POURCHASSE, d’Ivry-sur-Seine, communiste, fonctionnaire, 34 ans

Victor RENELLE, de Paris, syndicaliste, ingénieur, 53 ans

Maurice TENINE, d’Antony, élu municipal communiste, médecin, 34 ans

Henri BARTHELEMY, de Thouars, communiste. 58 ans

Raymond TELLIER, d’Amilly, communiste, imprimeur. 44 ans

Marc BOURHIS, de Trégunc, instituteur. 34 ans

Titus BARTOLI, de Digoin, communiste, instituteur. 58 ans

Eugène KERIVEL, de Basse-Indre, communiste, capitaine côtier. 50 ans

AN HOUYNK-KUONG, de Paris, communiste, professeur. 29 ans

Claude LALET, de Paris, communiste, étudiant. 21 ans

Charles DELAVAQUERIE, de Montreuil, communiste, imprimeur. 19 ans

Antoine PESQUE, d’Aubervilliers, communiste, docteur en médecine. 55 ans

Edmond LEFEBVRE, d’Athis-Mons, communiste, métallurgiste. 38 ans

Léon JOST, de Nantes, 57 ans. Président des anciens combattants. Groupe des ACVG de L. Inf, organisateur des évasions des camps de prisonniers.

Alexandre FOURNY, de Nantes. 43 ans. Avocat et socialiste. Conseiller Général et Municipal de Nantes. Groupe des anciens combattants.

Maurice ALLANO, de Nantes. , 21 ans, violences contre un soldat allemand.

Paul BIRIEN, de Nantes, 50 ans. Groupe des anciens combattants.

Joseph BLOT, de Nantes, 50 ans. Groupe des anciens combattants.

Auguste BLOUIN, de Nantes, 57 ans. Groupe des anciens combattants.

René CARREL, de Nantes. 25 ans, communiste soupçonné de résistance.

Frédéric CREUSE, de Nantes. 20 ans, soupçonné de résistance.

Michel DABAT, de Nantes. 20 ans, a hissé les couleurs nationales avec Christian de Mondragon, le 11 novembre 1940 sur la cathédrale.

José GIL, de Nantes. 19 ans, communiste soupçonné de résistance.

Jean-Pierre GLOU, de Nantes. 19 ans, soupçonné de résistance.

Jean GROLLEAU, de Nantes. 21 ans, soupçonné de résistance.

Robert GRASSINEAU, de Nantes. 34 ans, communiste soupçonné de résistance.

Léon IGNASIAK, de Saint-Herblain. 48 ans, communiste soupçonné de résistance.

André LE MOAL, de Saint Nazaire. 17 ans, violences contre les soldats allemands.

Jean PLATIAU, non résistant, soupçonné de résistance par « action en faveur de l’ennemi ».

Emprisonnés au Fort de Romainville

Hubert CALDECOTT, 28 ans, de Nantes.. Résistant

Marcel HEVIN, 35 ans de Nantes. ( chef du groupe Hévin.)

Philippe LABROUSSE, 32 ans, de Saint-Nazaire. Résistant.

Alain RIBOURDOUILLE, 33ans, de Nantes. ( Originaire de Dinard ) Résistant.

Victor SAUNIER, 27 ans de Nantes. ( Originaire de St Suliac 35) Résistant.